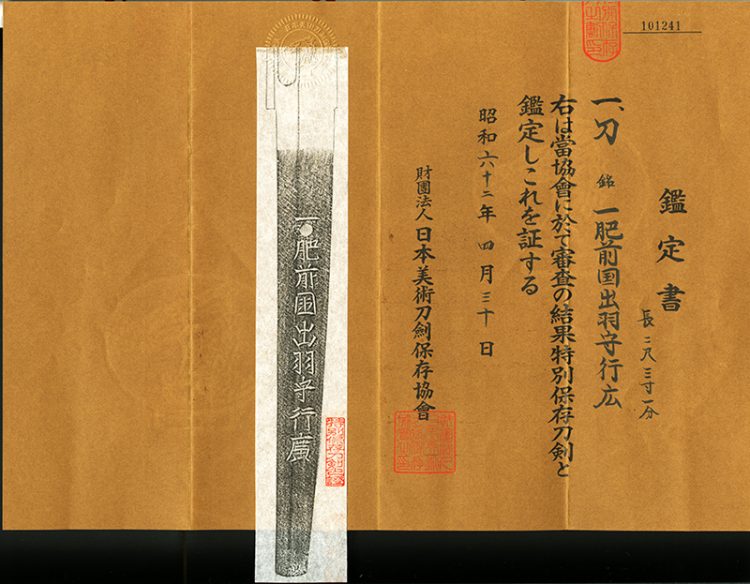

説明

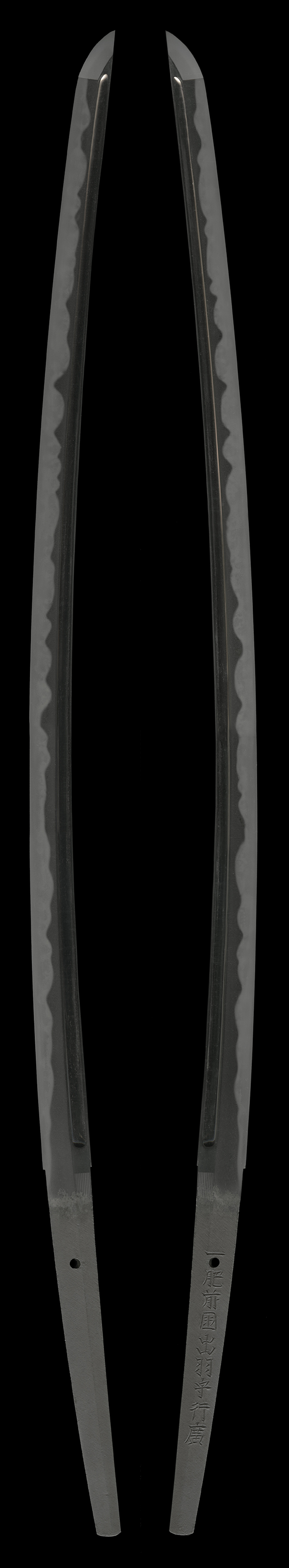

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重とも尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で筋違い鑢がかかり茎尻は栗尻。

「彫り物 carving」

彫り物は表裏に両チリの棒樋が鎺元に角留となる。

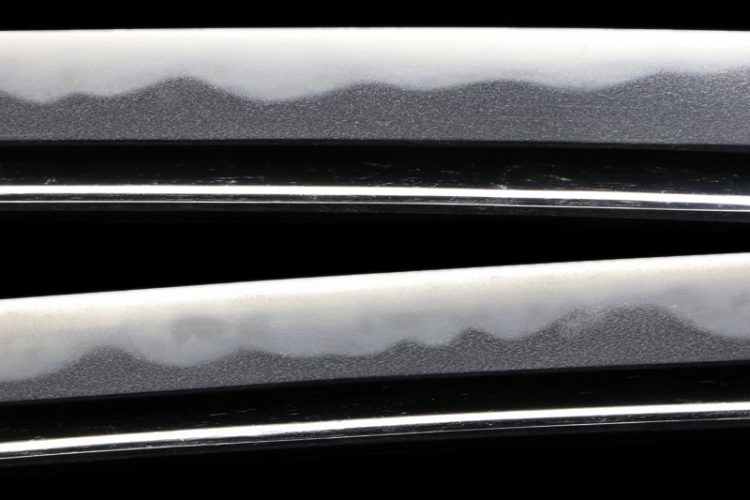

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目よく錬れて美しく、板目が少し交じり地沸が厚く付いて地景が細かく働く。

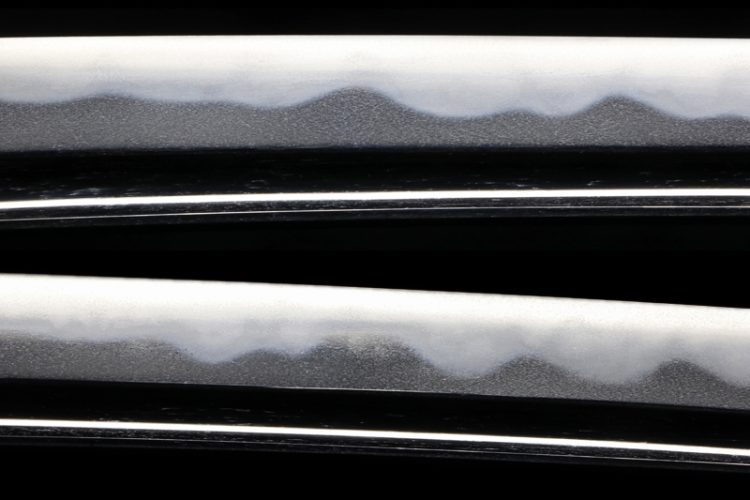

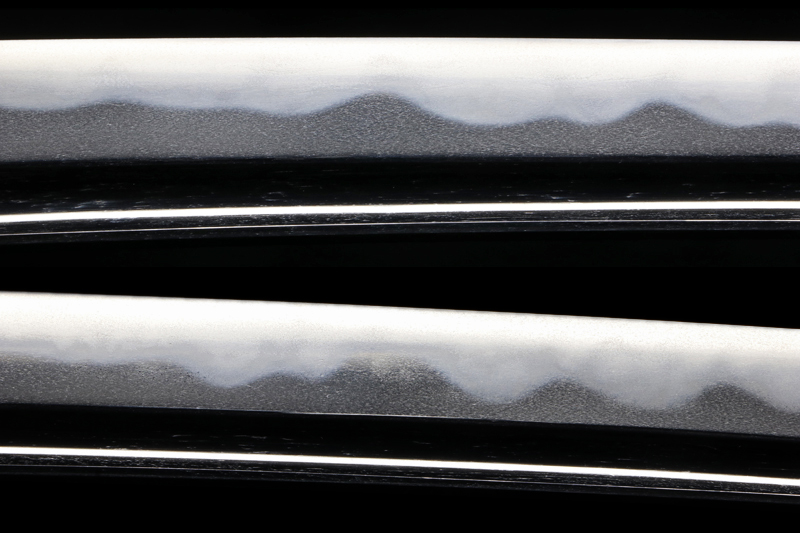

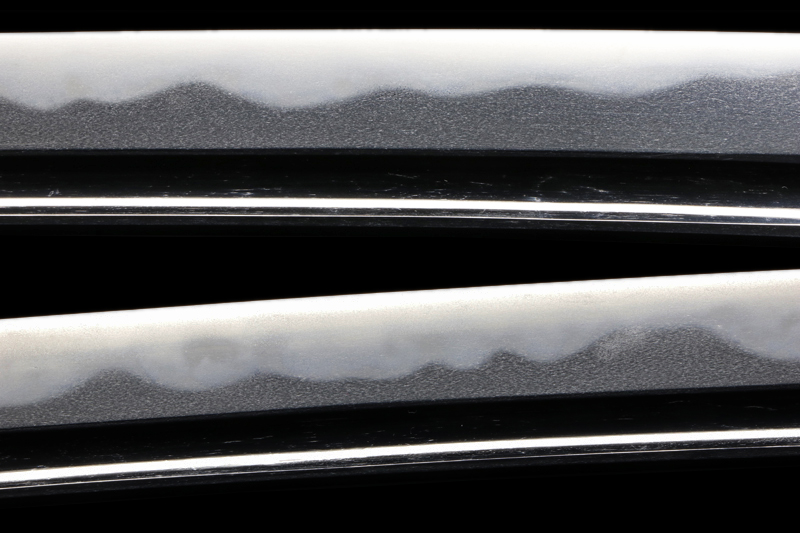

「刃紋 hamon」

刃紋は沸出来の大互の目乱れ。焼き幅の高い大模様の互の目乱れとなり、矢筈刃、丁字刃と小さな跳び焼きを交える。刃緑はよく沸付いて、匂い口深く霞立って澄み、足入り、砂流しかかり、金筋が長く入って刃中明るく冴える。帽子は直ぐに入り小丸に返る。

「特徴 detailed」

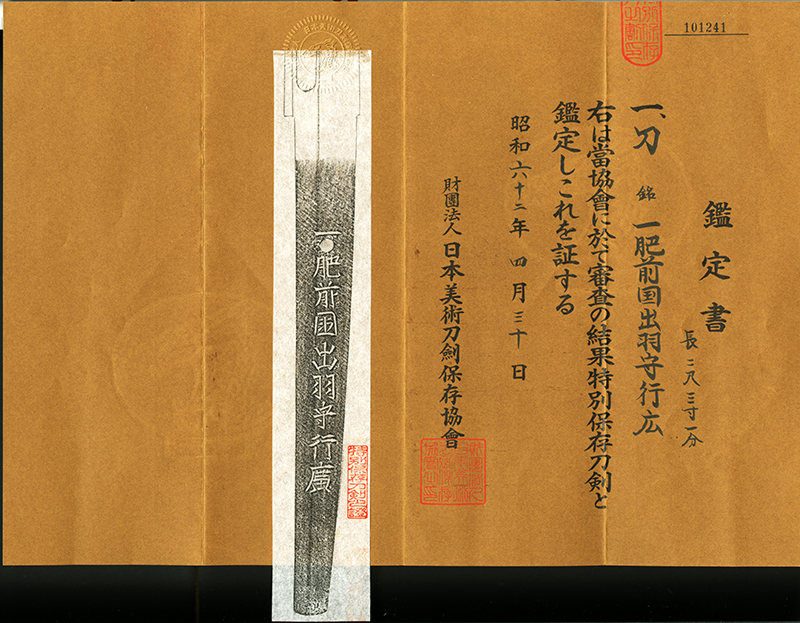

肥前国出羽守行廣は江戸初期の肥前刀を代表する名工で肥前刀の祖である忠吉の孫、初代河内大掾正廣の弟にあたり、名は橋本九郎兵衛といい天保5年に出羽大掾、寛文3年に出羽守を受領する。

初代肥前国出羽守行廣は石堂一派から備前伝を学び、銘鏨に一文字を現す鏨「一」を刻すことで有名な鍛冶であり肥前一文字と称されます。天和3年5月没、去年66歳。

本作、地刃の出来は最高で、行廣の傑作と言っても過言はないでしょう。

Hizen-kuni Dewa-no-Kami Yukihiro was a master swordsmith of the early Edo period and a prominent representative of the Hizen sword tradition. He was the grandson of Tadayoshi, the founder of the Hizen school, and the younger brother of the first-generation Kawachi Daijō Masahiro. His real name was Hashimoto Kurōbei. He was granted the title of Dewa Daijō in the 5th year of Tenpō (1834) and later Dewa-no-Kami in the 3rd year of Kanbun (1663).

The first-generation Yukihiro studied the Bizen tradition under the Ishidō school and became renowned for inscribing the kanji “一” (ichi) in his signature, earning him the nickname “Hizen Ichimonji.” He passed away in the 3rd year of Tenna (1683) at the age of 66.

This particular piece features exceptional forging and tempering, making it no exaggeration to call it a masterpiece by Yukihiro.

「拵 Koshirae」

拵は江戸時代に作られた半太刀拵です。金具類は赤銅の一作の優れた物で、コンディションは良好です。

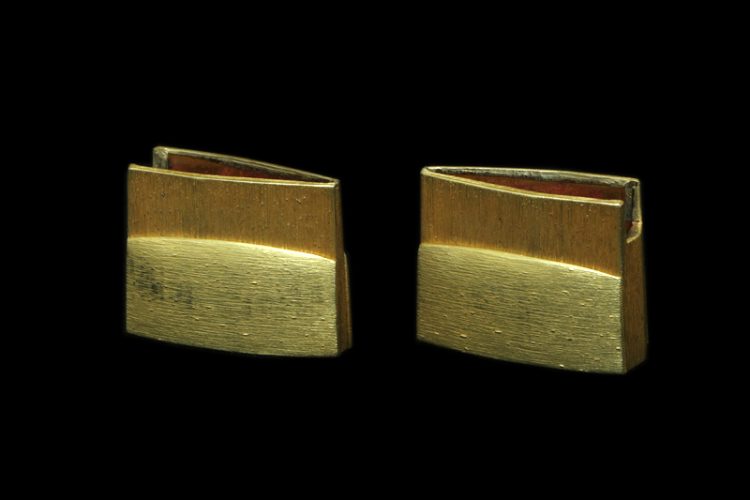

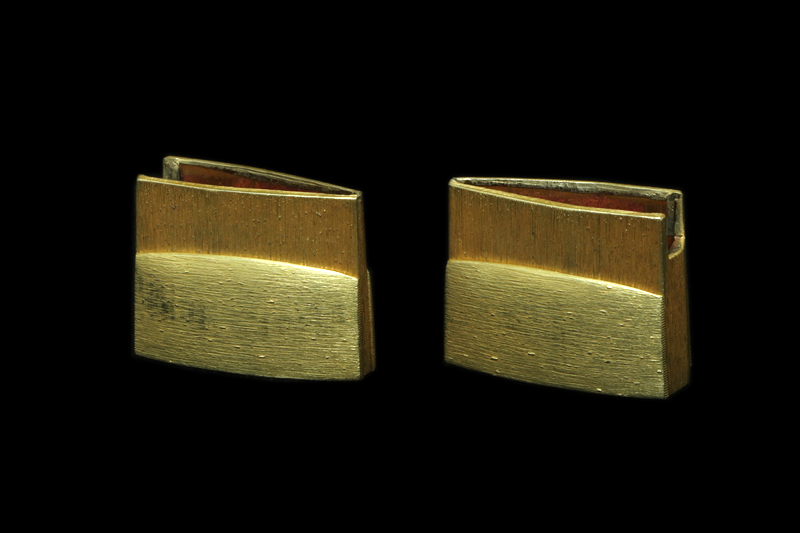

ハバキ(habaki) :素銅時金着二重。

鍔(tsuba) :鉄木目時地木瓜形、九曜紋影透かし。

半太刀金具一作(hantachi-kanagu) : 赤銅磨き地

縁頭(fhchikashira)、濃口金具(koikuchi-kanagu)、 栗形(koikuchi) 、柏葉(kashiwaba) 、鐺(KOJIRI)。

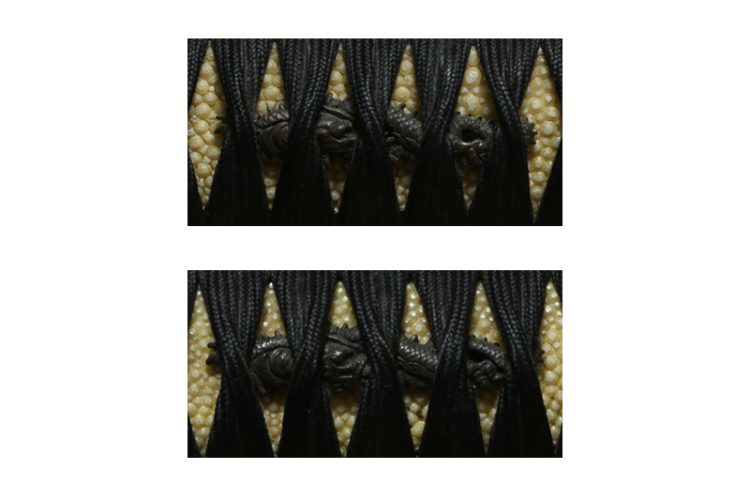

目貫(menuki) :赤銅地龍の図。

柄(tsuka) :鮫は親粒が付き巻鮫、柄巻は正絹黒細糸の諸捻巻。

鞘(saya) :乾漆黒石目。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。