説明

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で化粧鑢がかかる、茎尻は刃上りの栗尻。

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目肌がよく詰み、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目乱れに小丁子乱れが交じり、刃縁砂流しがかかり、刃中は金筋が働く。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

森山兼茂(もりやま かねしげ)、本名・森山修氏は、千葉県の南相馬(現在の柏市・我孫子市)で作刀を行っていました。刀鍛冶の技は独学で習得し、戦前には陸軍受命刀匠に任命されました。戦後の昭和44年(1969年)には、文化庁から作刀承認を受け、作刀を再開しました。ご子息の森山兼裕刀匠も父の跡を継ぎ、父子ともに新作名刀展で数多くの賞を受賞しています。

本作は、居合用に特化して製作された刀と考えられます。茎(なかご)が長く、バランスが良く、軽量で、居合の稽古に最適な仕様です。

刀身は最近研磨されたばかりで、状態は非常に良好です。

拵は、柄巻きが新品で、鞘の鯉口は鮫皮で巻かれた高品質な作りとなっており、コンディションも良好です。

ご購入後、すぐに居合で使用していただける一振りです。

Moriyama Kaneshige, whose real name was Osamu Moriyama, forged swords in Minamisoma (Kashiwa and Abiko Cities), Chiba Prefecture. He was self-taught in the art of swordsmithing and was appointed as an officially designated swordsmith for the Imperial Japanese Army before World War II. After the war, he received authorization from the Agency for Cultural Affairs in 1969 (Showa 44) to resume swordmaking. His son, swordsmith Moriyama Kaneyasu, also followed in his footsteps, and both father and son received numerous awards at the New Sword Exhibitions.

This piece appears to have been made specifically for iaido use. It features a long nakago (tang), is well-balanced, and lightweight—ideal for iaido practice.

The blade is in excellent condition, having just been polished.

The koshirae (mounting) includes a newly wrapped tsuka (handle), and the saya (scabbard) has a koiguchi (mouth) wrapped in samegawa (ray skin), making it a high-quality piece in good condition.

It is ready for immediate use in iaido practice after purchase.

「拵 Koshirae」

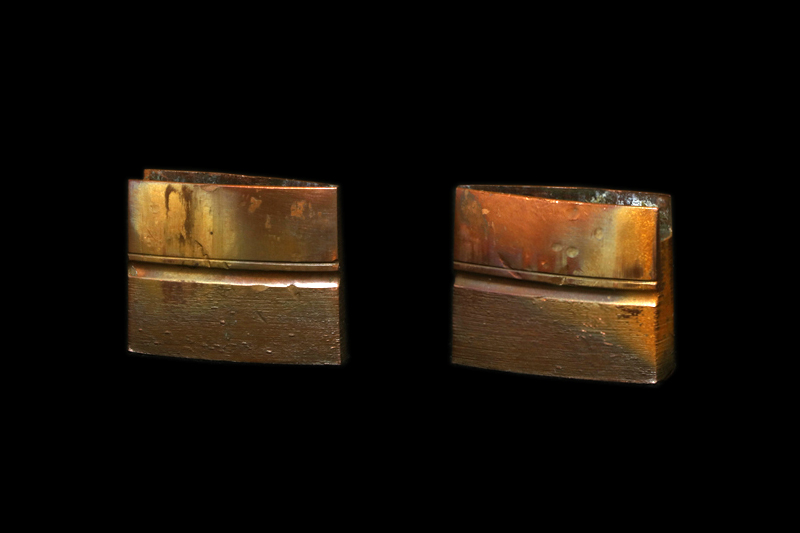

ハバキ(habaki) :素銅地一重の一文字。

鍔(tsuba) :鉄地勝虫透かし。

縁頭(futikasira):縁は赤銅魚子地(色揚げを剥がして磨いている)、頭は水牛の角。

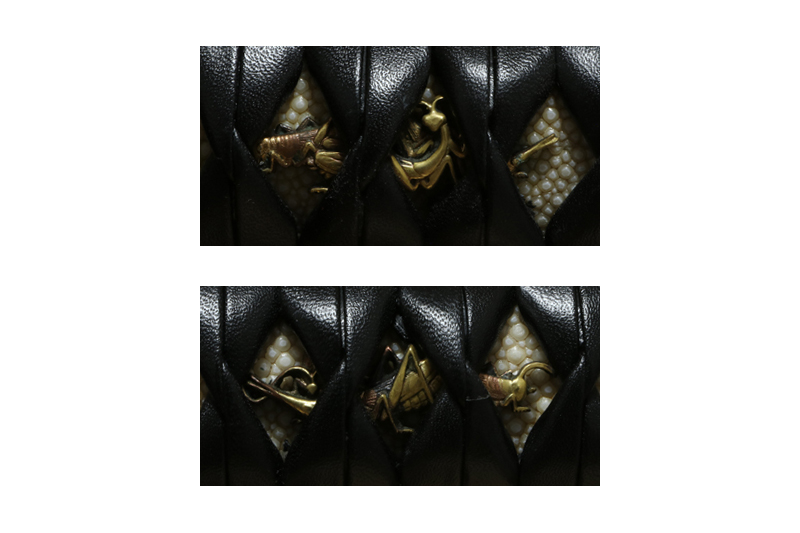

目貫(menuki) :秋虫の図。

柄(tsuka) :柄は親粒が付き巻鮫。柄巻きは牛表革の諸捻り巻き。

鞘(saya) :鯉口鮫革研ぎ出し乾漆黒塗り鞘。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:研ぎ上げたばかりです。

傷:欠点になるような傷は有りません。