説明

「刀姿 sword figure」

平造り庵棟、身幅やや広く重尋常、反り僅かふくら程よく枯れる。茎は生で筋違い鑢がかかる、茎尻は栗尻。

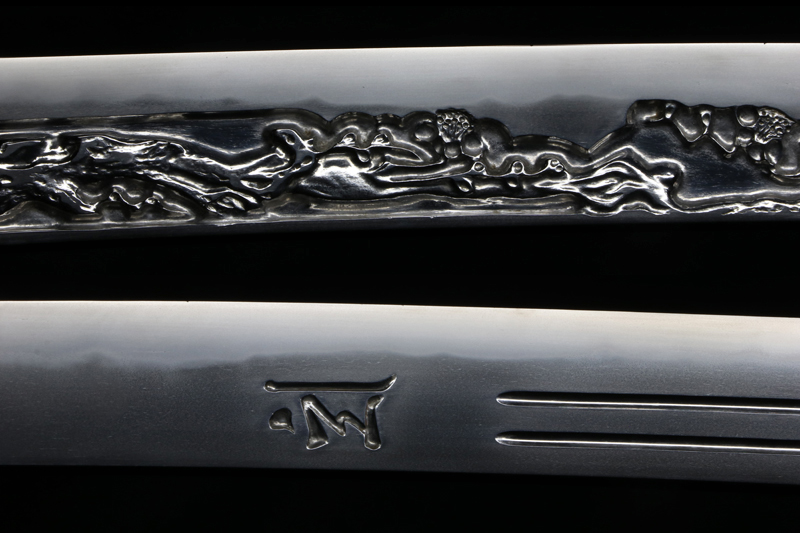

「彫物 carving」

彫物は差表に額彫りの梅、差裏は護摩箸と文珠菩薩の梵字が彫られる。

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目肌が詰み、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目乱れ、刃縁荒沸が付き砂流しかかり、刃中は葉が入る。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

井原輝日天、本名は井原福太郎、大正3年生、埼玉県大宮市住。師は栗原彦三郎明秀、元陸軍受命刀匠です。

戦後は作刀を再開し、平成初期まで刀剣の鍛錬に勤しみました。

本作は昭和62年に作られた短刀です。茎に「甲子夫彫呂」と切られていますが彫師の名前でしょうか、詳細不明です。

刀身、拵共コンディションは良く、コレクションや居合・試斬の前差び最適です。

Ihara Teruhide, whose real name was Fukutarō Ihara, was born in 1914 (Taisho 3) and resided in Ōmiya City, Saitama Prefecture. He studied under Kurihara Hikosaburō Akihide and was an officially appointed swordsmith for the Imperial Japanese Army.

After the war, he resumed swordsmithing and continued forging Japanese swords until the early Heisei period.

This piece is a tanto made in 1987 (Showa 62). The tang bears the inscription “Kinoe-Ne Uborō,” which appears to be the name of the carver, though the details are unknown.

Both the blade and the koshirae are in good condition, making it an excellent piece for collectors or as a maezashi (sidearm) for Iaido or tameshigiri.

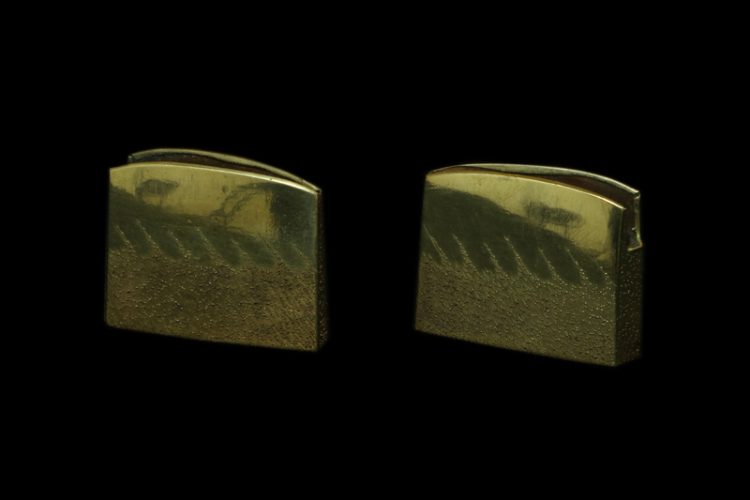

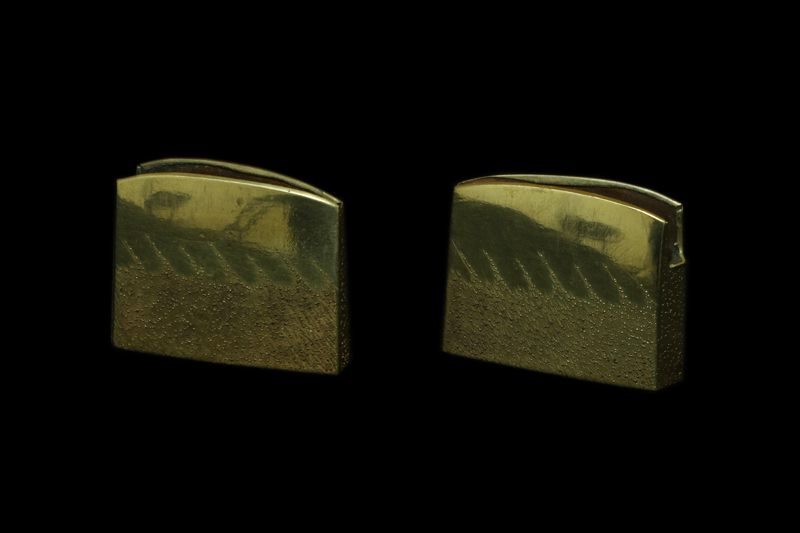

「拵 Koshirae」

ハバキ(habaki) :素銅地銀着一重の腰祐乗。

鍔(tsuba) :赤銅魚子地童の図。

縁頭(futikasira):赤銅地桜に市女笠の図。

目貫(menuki) :赤銅地恵比寿大国の図。

柄(tsuka) :鮫は親粒が付く、柄巻は正絹黒の諸撮み巻。

鞘(saya) :木目調の変わり塗り。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概ね良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。