説明

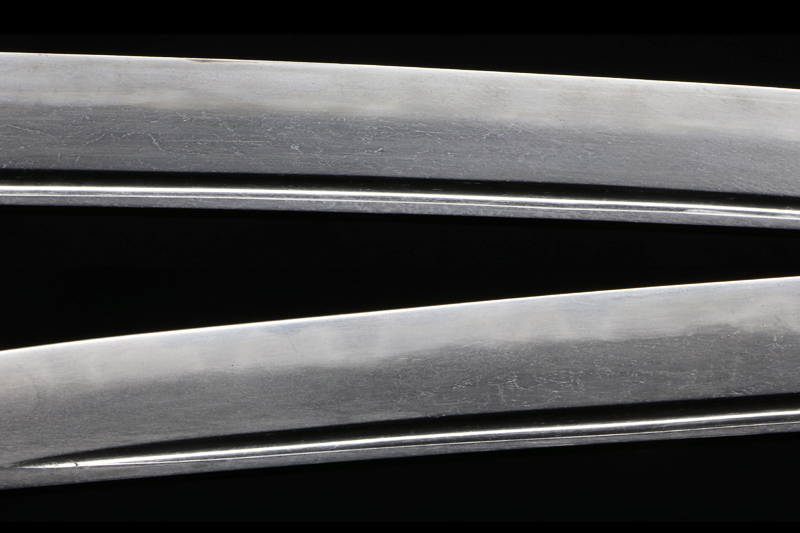

「刀姿 sword figure」

平造り庵棟、身幅尋常重やや薄く、反り極僅かふくら枯れる。茎は生で桧垣鑢がかかる、茎尻は浅い栗尻。

「彫り物 carving」

彫り物は片チリの棒樋が茎中頃に掻き流し。

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌に小板目が交り流れ心となり、白気映りが入る。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目、尖り刃を交え、刃縁砂流しかかる。釯子は刃紋成りに入り尖り返る。

「特徴 detailed」

兼升、美濃関の室町時代天文頃の刀匠。奈良太郎兼升とも言う,関五流奈良派の刀工。

本作は刀身に比べ茎の長さが長い、室町中期の様式を残した短刀です。

拵は幕末に作られた合口拵で、柄はリペアしました。笄が無いのが惜しまれます。

Kanesho was a swordsmith from Mino Seki during the Tenbun era of the Muromachi period. He is also known as Nara Tarō Kanesho and was part of the Nara school, one of the five main schools of Seki.

This work is a tantō that retains the mid-Muromachi period style, featuring a tang (nakago) that is longer in proportion to the blade.

The koshirae is an aikuchi mounting made in the late Edo period, with the tsuka having been repaired.

It is regrettable that the kōgai is missing.

「拵 Koshirae」

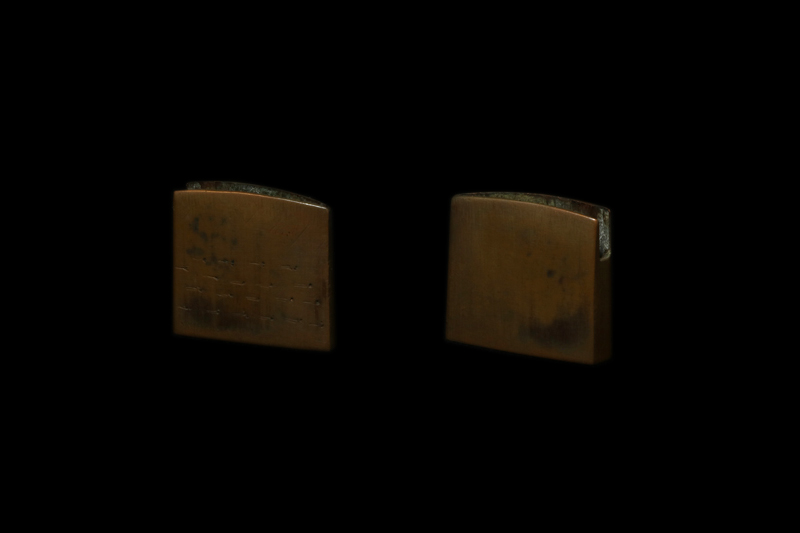

ハバキ(habaki) :素銅地一重の磨き地。

縁頭(fuchigashira) :縁は水牛の角、頭は赤銅地肥後山道蔦の図。

目貫(menuki) :赤銅地花の図。

小柄(kotsuka) :赤銅魚子地

柄(tsuka) :鮫は巻鮫。柄巻は正絹黒の諸撮み巻(新品)。

鞘(saya) :暗朱石目の艶。

鐺(kojiri):赤銅無地。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古研ぎのため曇っていますが、地刃は良く見えます。

傷:欠点に成るような傷は有りません。