説明

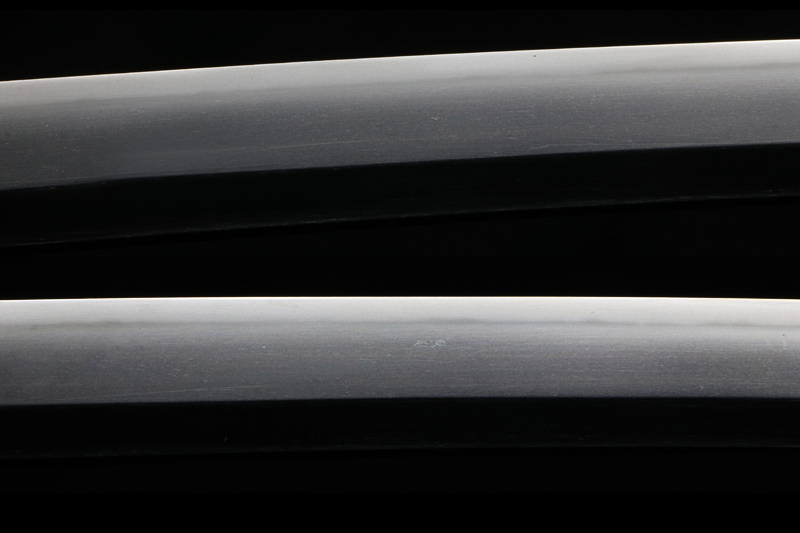

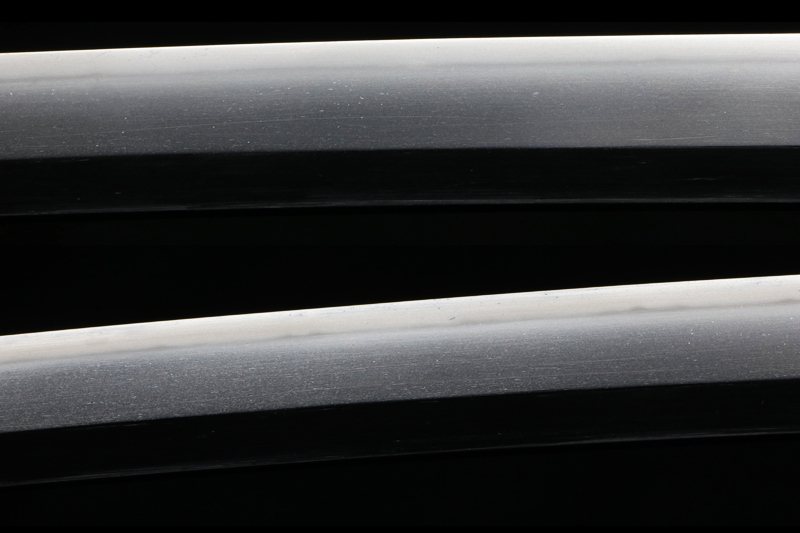

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で化粧鑢がかかり、茎尻は栗尻。

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目肌良く練れて地沸が付く。

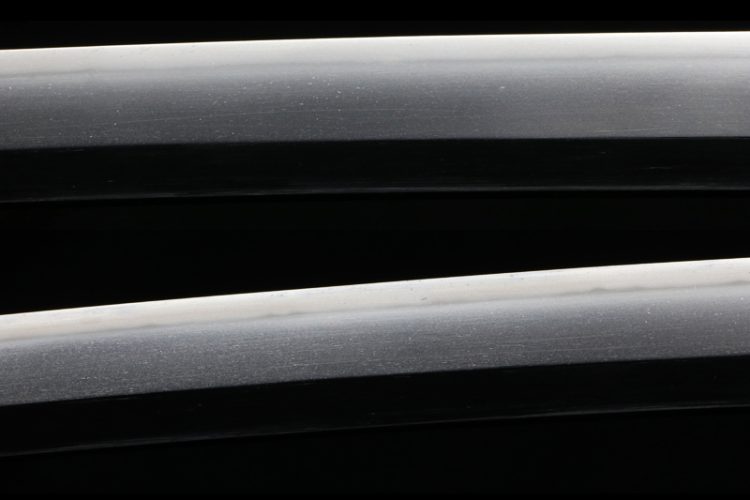

「刃紋 hamon」

刃紋は小沸出来の中直刃で、匂口締まり心で明るく冴える。刃中金筋が働く。帽子は直に入り小丸に返える。

「特徴 detailed」

堀井俊秀は、1886年(明治19年)、滋賀県滋賀郡下坂本村に徳田広吉の三男として生まれ、本名を徳田兼吉といいます。

1901年(明治34年)、二代堀井胤明の門人である松田胤勝のもとで鍛冶修行を始めました。1904年(明治37年)、19歳の時に二代堀井胤明に入門し、鍛刀技術を学びました。1911年(明治44年)、その勤勉さを認められ、女婿となり、「兼明」という初銘を名乗ります。

1913年(大正2年)、日本刀保存会(羽沢文庫)より、水心子正秀の「秀」の字を授かり、「秀明」と改名しました。その後、1934年(昭和9年)、皇太子が「明仁親王」と命名されたことを受け、「明」の字を使うのは恐れ多いと考え、「俊秀」に改名しました。

1918年(大正7年)、北海道室蘭の日本製鋼所室蘭製作所・瑞泉鍛刀所に入社し、鍛刀研究に従事しました。1923年(大正12年)、二代堀井胤明が亡くなると、俊秀が三代目として堀井家を継ぎ、瑞泉鍛刀所を率いました。その卓越した技術と人格により、一門を大いに繁栄させました。

1942年(昭和17年)、宮内省より元帥刀10振の製作を命ぜられ、命を懸けて謹作しましたが、完成半ばにして、翌1943年(昭和18年)、58歳で逝去しました。法名は「龍渕軒瑞泉俊禿日兼居士」で、墓所は滋賀県大津市石山寺辺町の西蓮寺にあります。

俊秀は日本刀展覧会へ自作の刀剣を出品し、総理大臣賞、陸軍大臣賞、文部大臣賞など多くの栄誉を受賞しました。また、1927年(昭和2年)頃、日本海海戦で旗艦を務めた戦艦「三笠」の砲身を材料として記念刀を製作するなど、特別な作品も手掛けました。

俊秀の刀剣は、当時からその優れた切れ味で広く知られています。

本作は昭和13年に作られた脇差で、特注品だと思われます。良く鍛えた地鉄に匂い口の冴えた中直刃を焼いた素晴らしい作品です。

Horii Toshihide was born in 1886 (Meiji 19) in Shimosakamoto Village, Shiga District, Shiga Prefecture, as the third son of Tokuda Hirokichi. His real name was Tokuda Kaneichi.

In 1901 (Meiji 34), he began training as a blacksmith under Matsuda Taneatsu, a disciple of the second-generation Horii Tanemitsu. In 1904 (Meiji 37), at the age of 19, he became an apprentice to the second-generation Horii Tanemitsu, learning the art of sword forging. In 1911 (Meiji 44), recognizing his diligence, he was adopted as a son-in-law and took the name “Kanemitsu” as his first swordsmith name.

In 1913 (Taisho 2), the Nihonto Hozon Kai (Hazawa Bunko) granted him the character “Shu” from Suishinshi Masahide’s name, and he changed his name to “Hideaki” (秀明). Later, in 1934 (Showa 9), when the Crown Prince was born and named “Akihito,” he considered it too great an honor to use the character “Aki” (明) and changed his name to “Toshihide” (俊秀).

In 1918 (Taisho 7), he joined the Muroran Works of the Japan Steel Works in Hokkaido at the Zuizan Forging Facility, where he engaged in sword forging research. After the passing of the second-generation Horii Tanemitsu in 1923 (Taisho 12), Toshihide succeeded as the third-generation head of the Horii family, leading the Zuizan Forging Facility. His exceptional skill and outstanding character brought prosperity to his school.

In 1942 (Showa 17), he was commissioned by the Imperial Household Ministry to produce ten Marshal’s Swords. He dedicated himself to the task, but before completing the project, he passed away the following year in 1943 (Showa 18) at the age of 58. His posthumous Buddhist name was Ryufuken Zuizan Toshitoku Nikkai Koji, and his grave is located at Sairenji Temple in Ishiyamadera-cho, Otsu City.

Toshihide exhibited his swords at various Nihonto exhibitions and received numerous prestigious awards, including those from the Prime Minister, the Army Minister, and the Minister of Education. Around 1927 (Showa 2), he also produced commemorative swords using steel from the gun barrels of the battleship Mikasa, which served as the flagship during the Battle of Tsushima.

His swords were renowned even in his time for their exceptional cutting ability.

This piece is a wakizashi made in 1938 (Showa 13) and is believed to be a custom order. It is an outstanding work featuring a well-forged jigane and a bright, refined chu-suguha hamon.

「拵 Koshirae」

拵は古い金具類を使って比較的最近作られた物のため、コンディションは良いです。

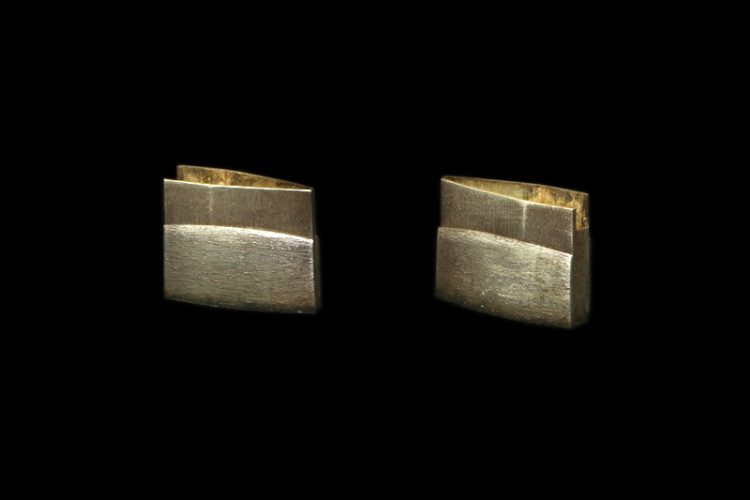

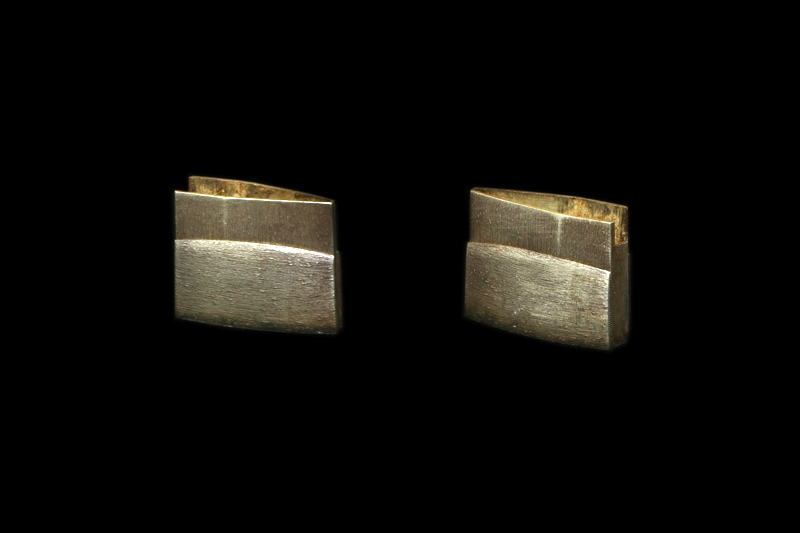

ハバキ(habaki) :銀無垢二重。

鍔(Tsuba) :素銅磨き地海老の図(銘:一連作)。

縁頭(FuchiKashira) :素銅磨き地海老の図。

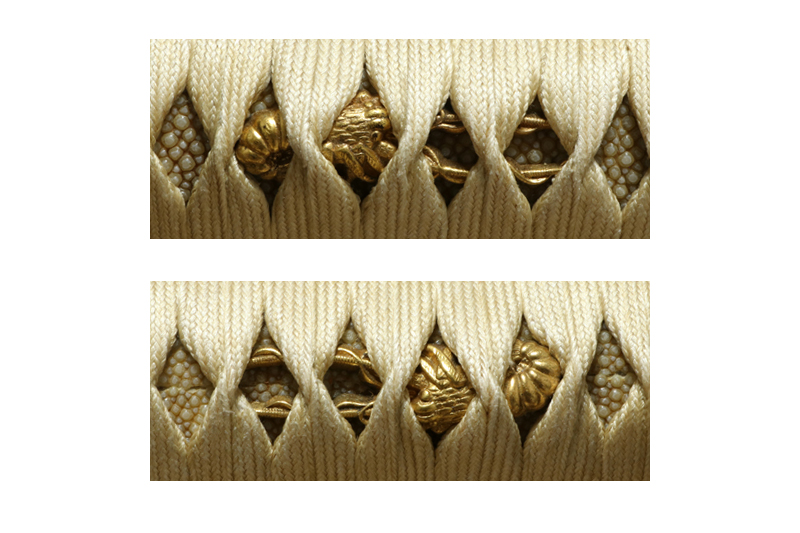

目貫(menuki) :金地海老の図。

柄(Tsuka) :鮫は親粒が付き巻鮫、柄巻は正絹卯の花色の諸捻り巻。

鞘(Saya) :朱鞘、桐紋の蒔絵が差表に2個、差裏に1個入る。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。