説明

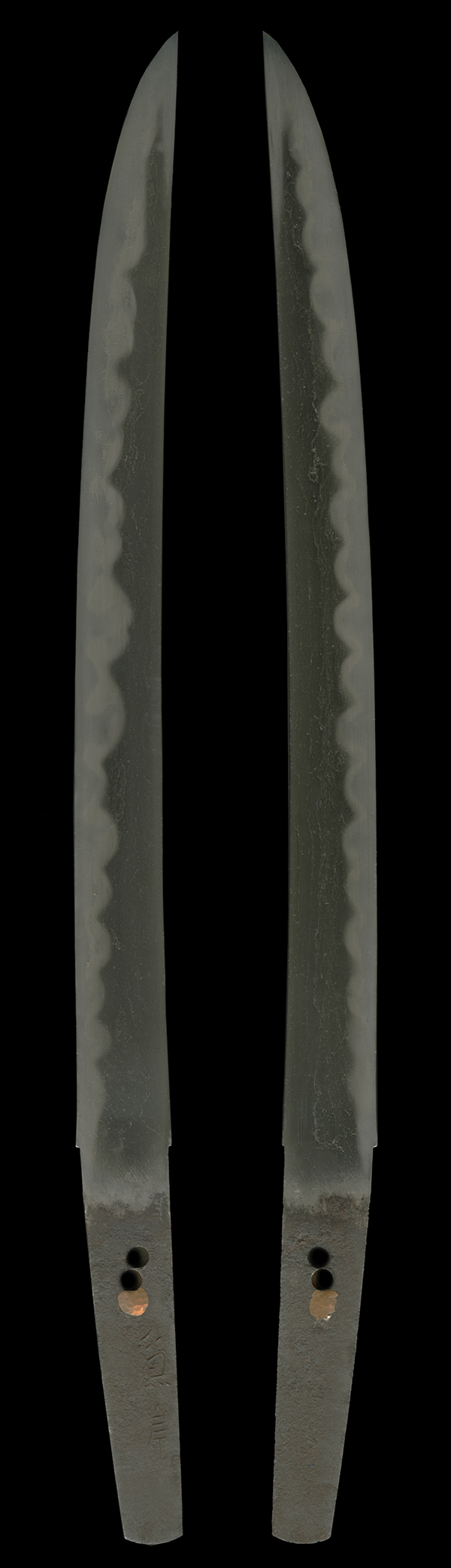

「刀姿 sword figure」

平造り庵棟、身幅重尋常、反り僅かふくら枯れる。茎は生で鑢目は筋違い、栗尻は浅い栗尻。

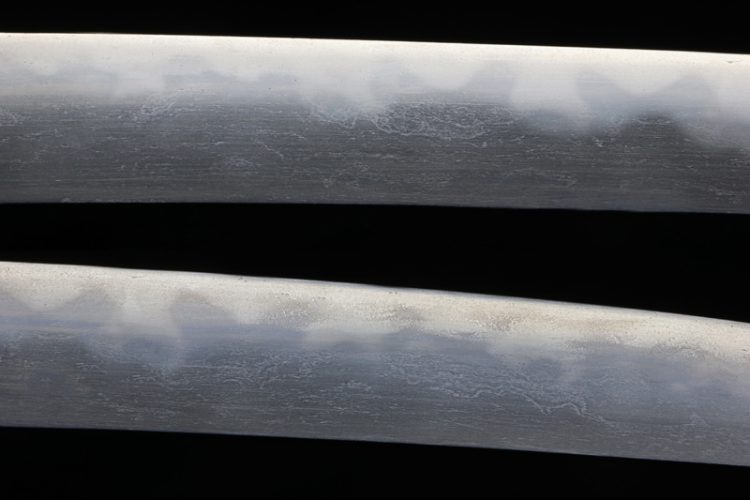

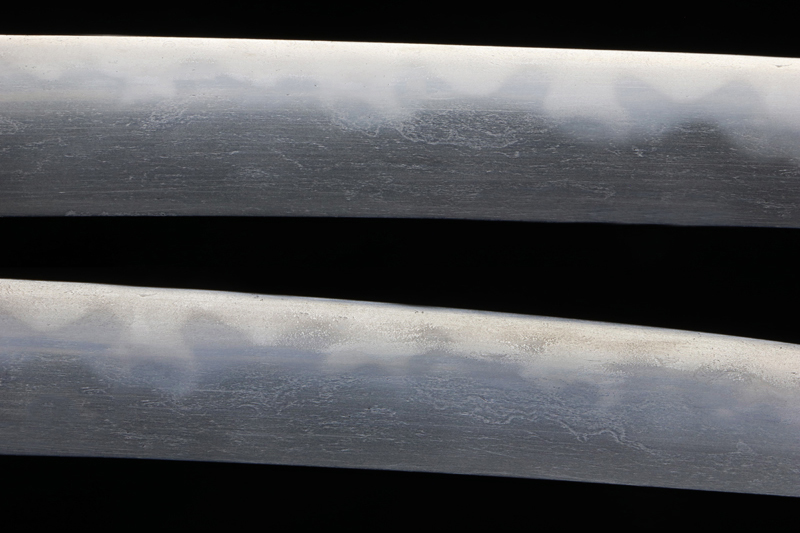

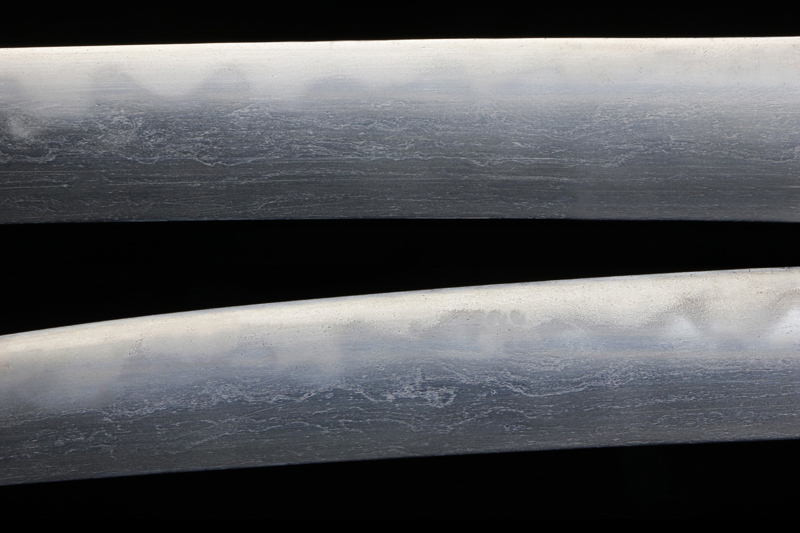

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌が流れ心となり、肌立、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目乱れ、刃縁沸が付き砂流しかかり、刃中は金筋が働く。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

美濃伝は五箇伝の一つであり、南北朝時代に大和手搔派の刀工である兼氏や金重が美濃へ移住したことが始まりとされています。その後、天正18年(1590年)の大洪水により備前長船の刀鍛冶が壊滅し、美濃関は日本最大の刀剣生産地となりました。

「兼岸」という名を持つ刀工は、室町時代後期に数名存在しますが、本脇差は天正頃の兼岸の作品であると考えられます。刀身はふくらが極端に枯れた鋭い姿をしており、戦国時代末期に鎧通しとして作られた寸延短刀の特徴を備えています。

刀身の研ぎは概ね良好で、欠点となるような傷もありません。拵には高品質な金具が使用されており、コレクションに最適な一振りです。

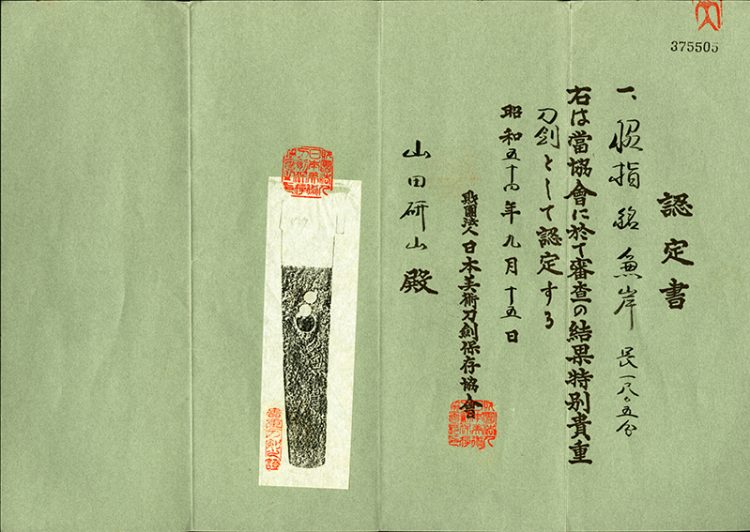

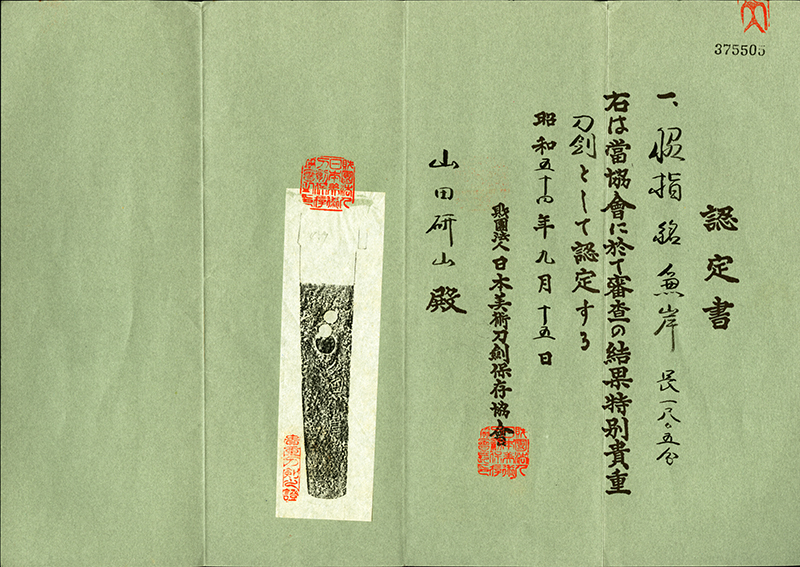

現在、本刀には特別貴重刀剣の鑑定書が付属していますが、保存刀剣の審査に出すのも良い選択でしょう。

The Mino-den, one of the Five Traditions (Gokaden), is believed to have originated when Yamato Tegai smiths Kanemitsu and Kaneshige moved to Mino during the Nanbokucho period. Later, in 1590 (Tensho 18), a great flood devastated the Bizen Osafune sword-making region, leading Mino Seki to become the largest sword-producing center in Japan.

Several swordsmiths used the name “Kanekishi” during the late Muromachi period, but this wakizashi is believed to be the work of a Kanekishi smith from the Tensho era. The blade has an extremely tapered fukura (curvature of the tip), giving it a sharp and striking appearance, characteristic of the sun-nobi tanto style made in the late Sengoku period as a yoroi-doshi (armor-piercing dagger).

The blade is in overall good polish, with no flaws that would be considered defects. The koshirae is fitted with high-quality metal fittings, making it an excellent piece for a collection.

The sword currently comes with a Tokubetsu Kicho Token (Specially Precious Sword) certificate, but submitting it for a Hozon Token (Preservation Sword) appraisal is also a good option.

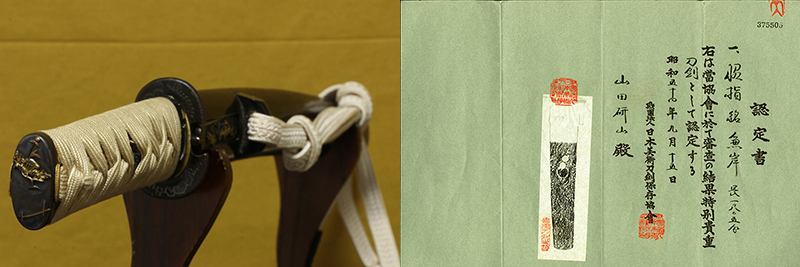

「拵 Koshirae」

拵のコンディションは良く、小柄・笄二所物です。

ハバキ(habaki) :素銅地銀着二重。

鍔(Tsuba) :鉄地唐草模様喰出鍔。

縁頭(FuchiKashira) :頭は海藻の図、縁は赤銅地薙刀に采配の図。

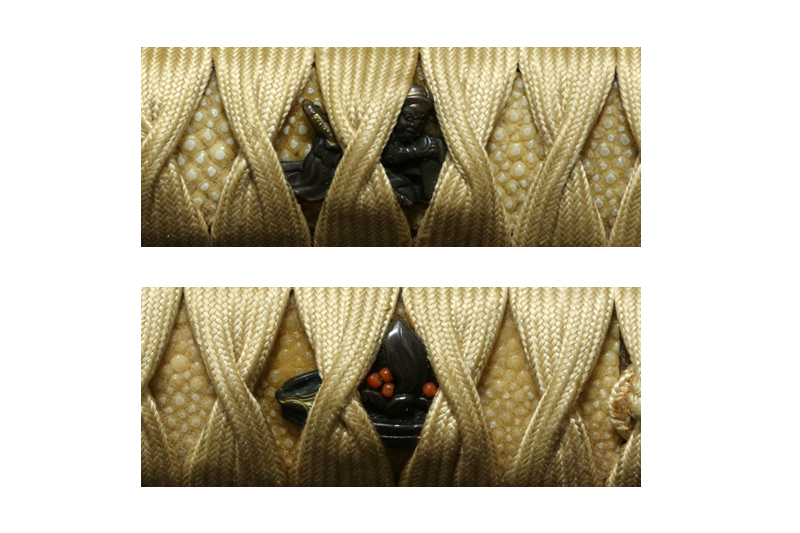

目貫(menuki) :赤銅地漁師の図。

小柄(kotsuka) :赤銅魚子地鳳凰の図。

笄(kogai) :赤銅魚子地鳳凰の図。

柄(Tsuka) :鮫は親粒が付き、柄巻は正絹卯の花色の諸撮み巻。

鞘(Saya) :青貝散し鞘。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概良好です。

傷:欠点になるような傷は有りません。