説明

「刀姿 sword figure」

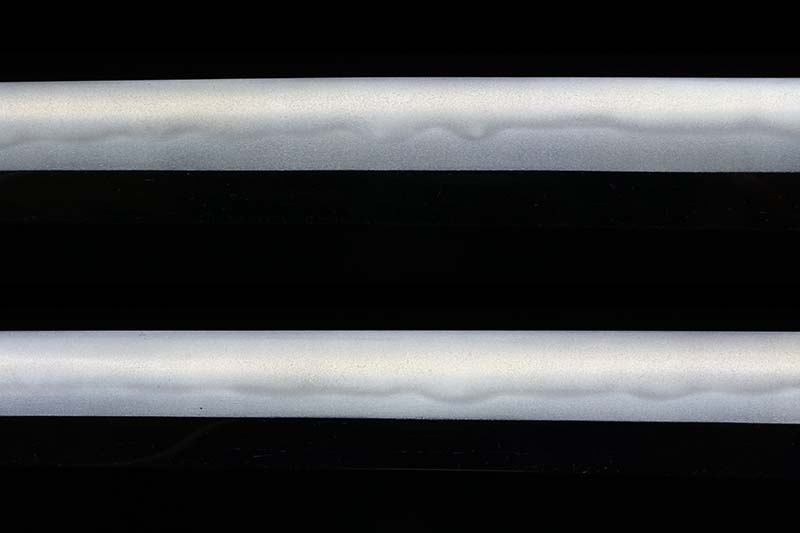

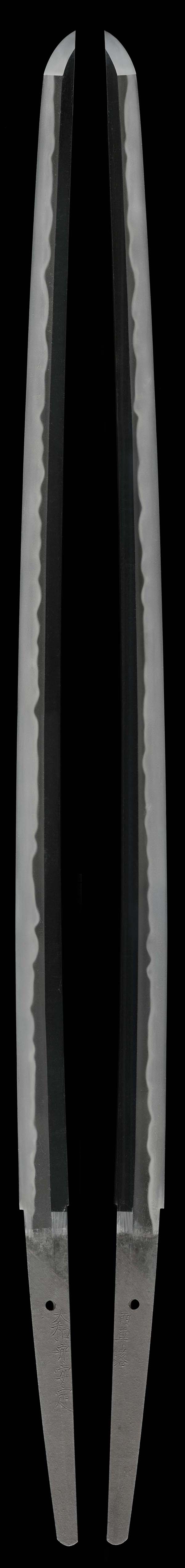

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で化粧鑢がかかり、茎尻は栗尻。「地鉄 jigane」

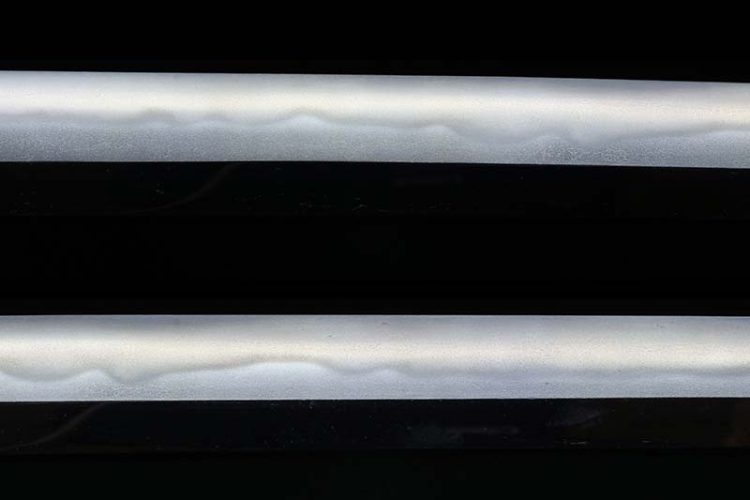

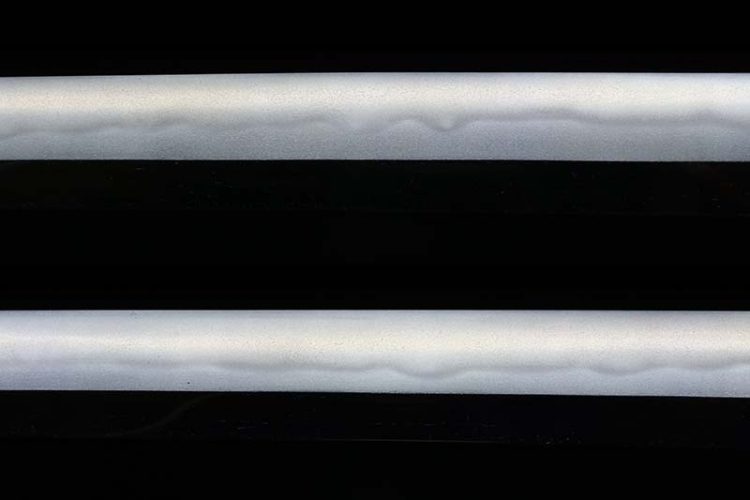

地鉄は小板目肌つみ、板目・杢目肌交じり、所々大肌交え、地沸微塵に厚くつき、地景細かく入り、鉄明るく冴える。「刃紋 hamon」

刃紋は焼き幅の広い、沸出来の互の目、刃縁砂流しかかり、刃中は葉が入り金筋が働く。釯子は刃紋成りに入り小丸に返る。「特徴 detailed」

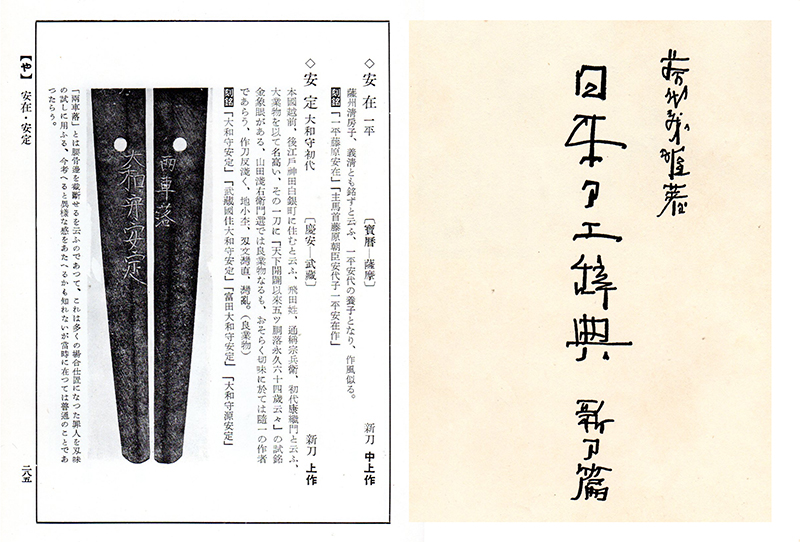

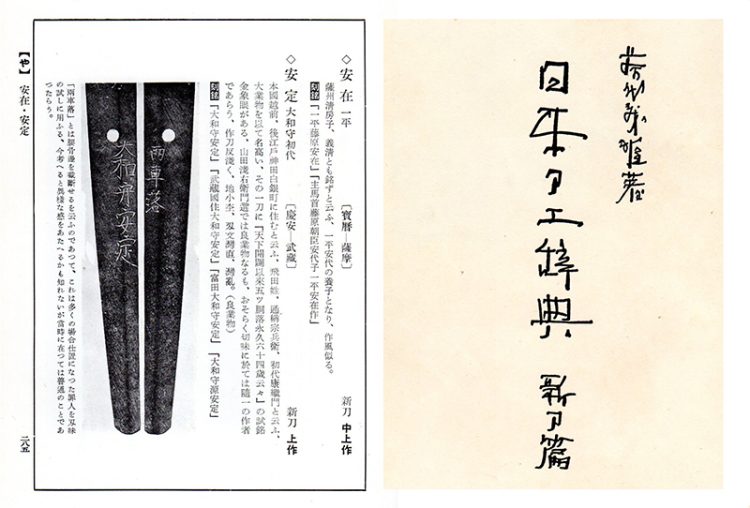

大和守安定は、越前国に生まれ、俗名を冨田宗兵衛といいます。最初の師は父であり、紀州藩工を務めた紀伊国安廣でした。

元和6年(1620年)、安定が5歳の時に父と共に越前から紀州へ移住し、紀州で成長しました。父である紀伊国安廣は、初代重國の没後である寛永13年(1636年)に、紀州藩の抱え工となり、40石の禄を与えられました。

その後、寛永27年(1650年)に安定は大和大掾の官位を受領しました。しかし同年、父・安廣が藩工を解任されたため、父子ともに江戸へ移り、安定は二代康継に師事し、めきめきと頭角を現していきます。安定の作る刀は切れ味の良さで名高く、裁断銘の入った彼の刀は人気が有り、高額で取引されています。

また新選組の沖田総司が愛用した刀としても知られています。近年では、人気アニメ 「刀剣乱舞」 に登場したことで、さらに知名度を高めています。

本作は、うぶでの二尺四寸三分の長さを誇り、地鉄・刃文ともに見事な仕上がりです。

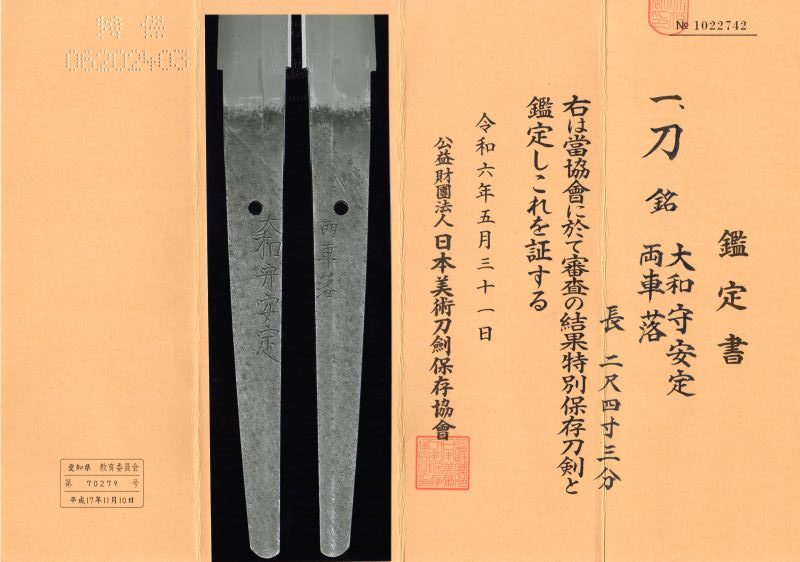

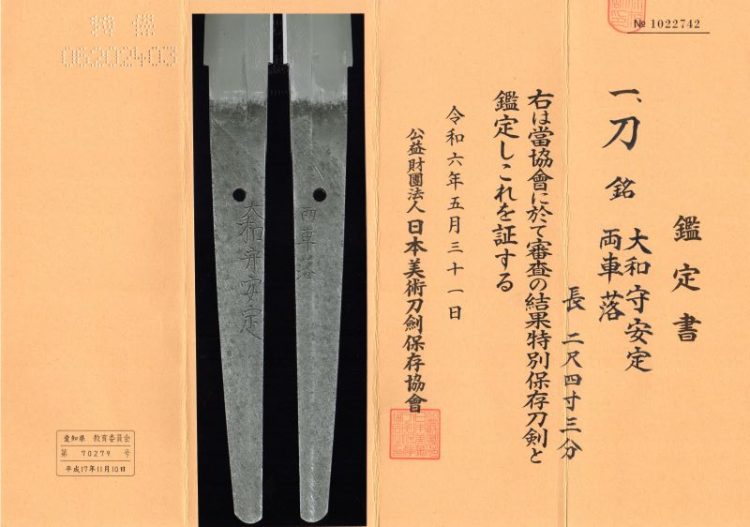

特筆すべきは、茎裏に「両車落」の裁断銘が切られている事です、それに、この銘は安定自身が切り付けた銘のようです。その理由は後から切った裁断銘の場合は「両車落と銘が有る」「・・・切り付け銘が有る」等と鑑定書に記載されるので、土壇斬りをした人が安定に切ってもらった物と思います。

尚、山野勘右エ門等の裁断銘の場合も同じです。

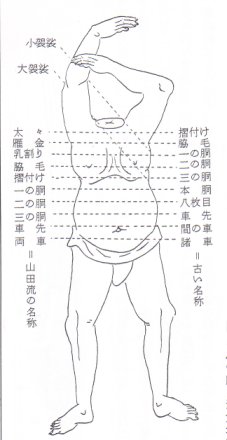

また「両車」と言うのは大腿骨の所を言います。特に骨ばかりの所なので、余程斬れたのでしょう。

ぜひこの機会に、大和守安定の名刀を手に入れてください!

Yamato-no-Kami Yasusada was born in Echizen Province with the secular name Tomita Sobee. He first learned the craft from his father, Kii-no-Kuni Yasuhiro, who served as a swordsmith for the Kii Domain.

In Genna 6 (1620), at just five years old, Yasutsune relocated with his father from Echizen to Kii Province, where he grew up. Following the death of the first-generation Shigenori, his father became the official swordsmith for the Kii Domain in Kan’ei 13 (1636) and received a stipend of 40 koku.

Later, in Kan’ei 27 (1650), Yasusada was awarded the court title Yamato-no-Kami. In that same year, however, his father was dismissed as domain smith, and both moved to Edo. There, Yasusada apprenticed under the second-generation Yasusada and quickly distinguished himself as a master craftsman.

It boasts a blade length of 2 shaku 4 sun 3 bu (approx. 73 cm) and is in impeccable condition, both in jigane (steel texture) and hamon (temper line).

Notably, the reverse side of the nakago-ura bears the saidan-mei (cutting test inscription) “Moroguruma-otoshi” (両車落), which appears to have been engraved by Yasusada himself. This is significant because, in cases where such inscriptions were added later, authentication papers typically state phrases like “inscribed with Ryōsha-otoshi” or “additional cutting test inscription present.” Therefore, it is believed that the cutting test was commissioned directly from Yasusada by the person who performed the actual test.

The same applies to cutting test inscriptions by individuals like Yamano Kan’emon.「拵 Koshirae」

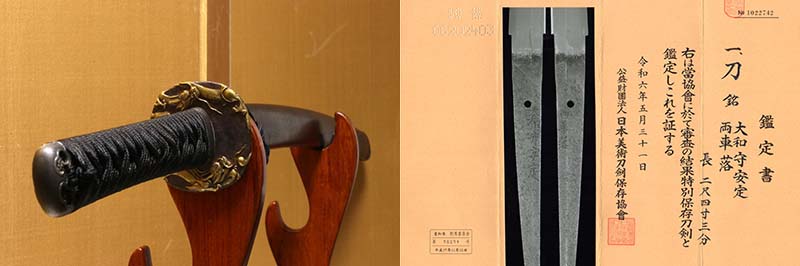

拵は幕末の講武所拵で金具類は四分一の一作、コンディションは良いです。あと白鞘とつなぎが付属します。

ハバキ(habaki) :素銅地二重、上蓋は金着に祐乗鑢、下蓋は銀着。

鍔(tsuba) :鉄地海龍の図金象嵌。

縁頭(futikasira):四分一石目地講武所拵金具。

目貫(menuki) :赤銅地龍の図。

柄(tsuka) :鮫は黒染、親粒が付き巻鮫。柄巻きは正絹黒色の諸撮み巻き。

鯉口(koukuchi) : 四分一石目地講武所拵金具。

鐺(kojiri) : 四分一石目地講武所拵金具。

鞘(saya) :乾漆黒石目。「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。