説明

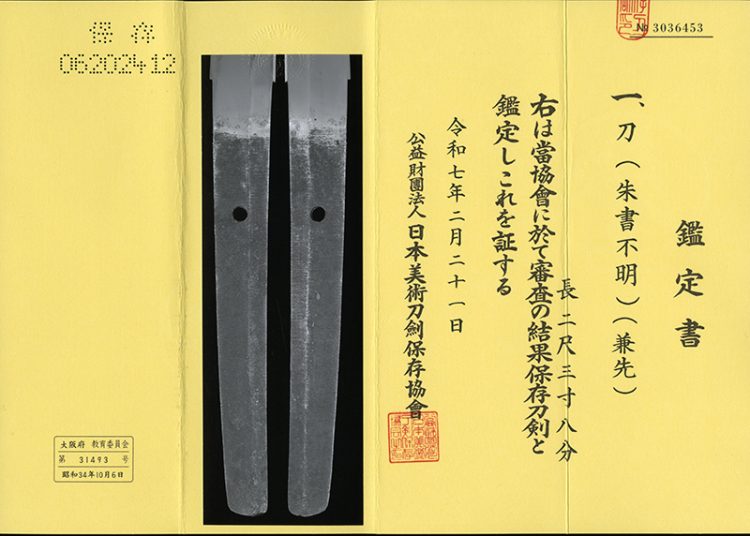

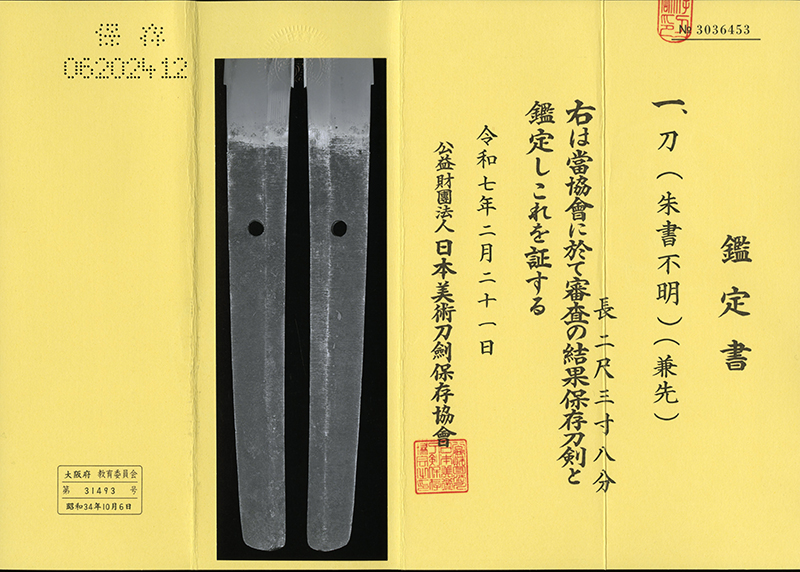

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で切鑢がかかる、茎尻は栗尻。

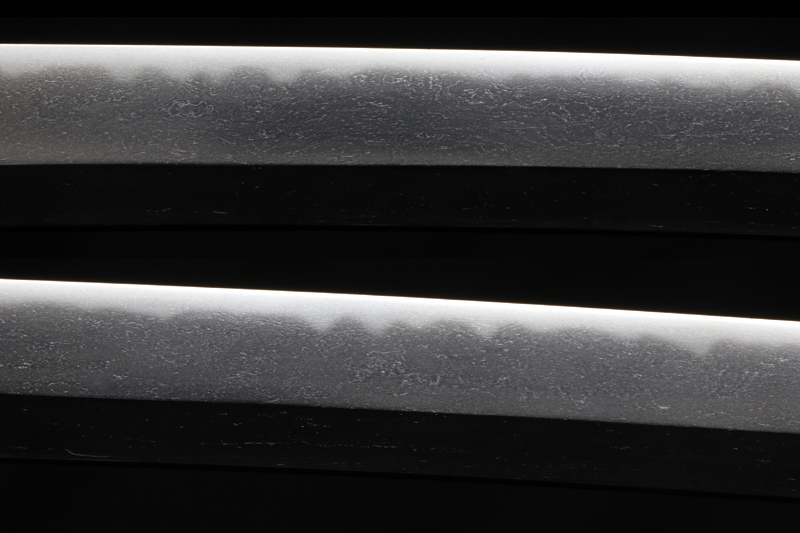

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌が流れ柾がかり、肌立ち白気映りが立つ。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目、尖り刃を交え、刃縁砂流しかかり、刃中金筋が働く。釯子は乱れ込み小丸の返る。

「特徴 detailed」

兼先、初代は赤坂千手院國長の子で、応永頃の鍛冶と伝わっています。二代は初代兼先の子で永享頃の鍛冶と言う。

その後、兼先を名乗る鍛冶は各地に移住する者も現れ、越前、因幡の兼先は有名です。

本作は茎の鑢目が切鑢に変えられていますが、美濃に残った天文から永禄の兼先の作品と思われます。

朱銘の跡が残っていますが、判読不明です。多分、孫六兼元とでも書かれていたのでしょう。

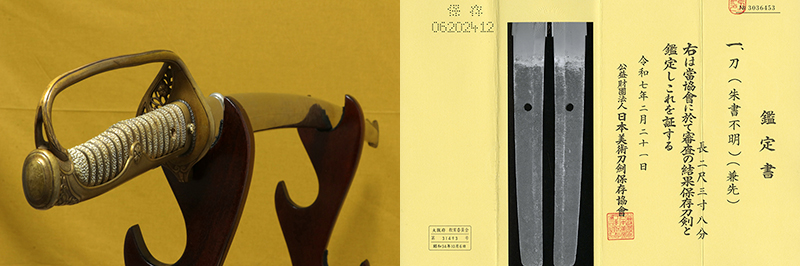

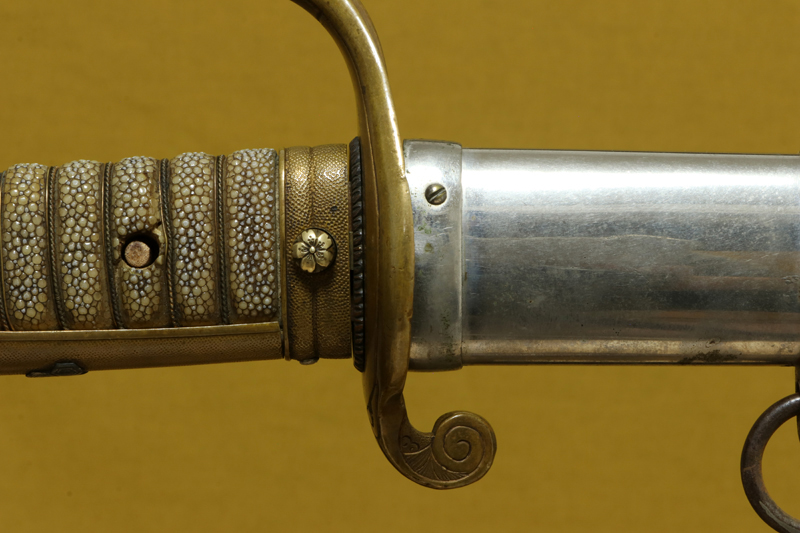

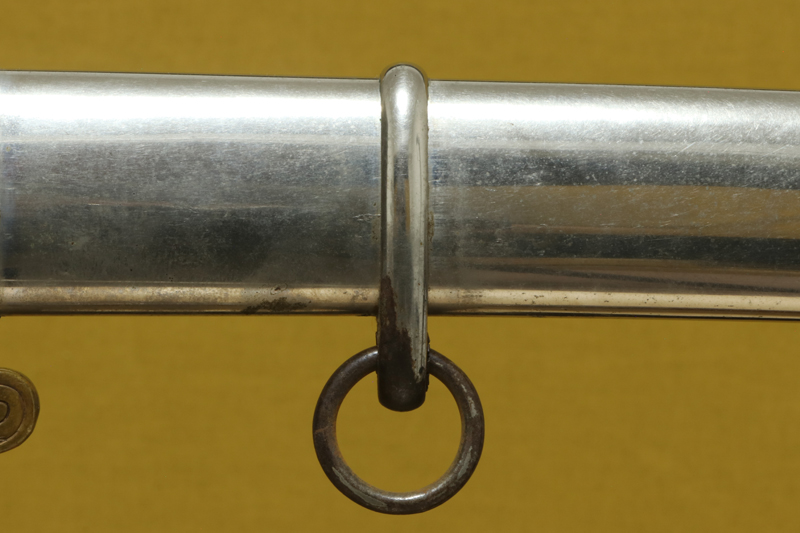

付属の軍刀拵は、尉官用両手握りサーベル拵です。この軍刀拵は明治中期に採用され、昭和9年に九四式軍刀が制定されるまで使用されました。

元々白鞘は無かったのですが、前所有者が白鞘を作ったそうです。

拵の状態は良好で、鞘のクローム鍍金も良好です。

Kanesaki — The first-generation was the son of Akasaka Senjuin Kuninaga, said to have worked as a blacksmith around the oei era. His son, the second-generation, worked around the Eikyo era.

Subsequent smiths bearing the name Kanesaki relocated to various regions, with those in Echizen and Inaba becoming especially notable.

This piece shows a file-mark on the nakago that has been refiled, but it is believed to be the work of a Kanesaki from Mino active between the Tenbun and Eiroku eras. There are traces of vermilion inscriptions, but they’re illegible. It might have originally read “Magoroku Kanemoto” or similar.

The included guntō koshirae (military sabre mounting) is a saber-style hilt with double-handed grip for a commissioned officer. This type of gunto was adopted in the mid-Meiji period and remained in use until the adoption of the Type 94 gunto in 1934 (Shōwa 9).

There was no original shirasaya, but the previous owner had one made. The mounting is in good condition, with the chrome plating on the saya still excellent.

「拵 Koshirae」

日本陸軍尉官用両手握りサーベル拵。

ハバキ(habaki) :素銅地金着一重の牡丹総祐乗。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古研ぎのため曇っていますが、地刃は良く見えます。

傷:少し肌立った所は有りますが、欠点に成るような傷は有りません。