説明

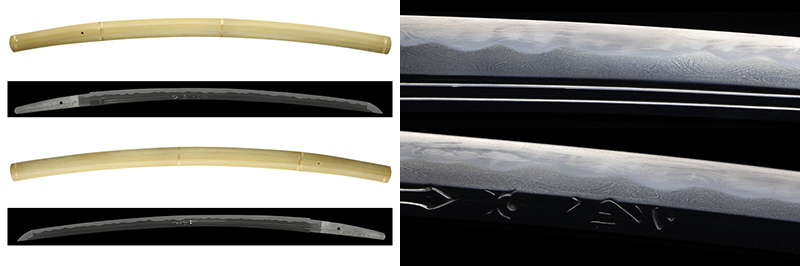

「体配 style」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で化粧鑢がかかり、茎尻は栗尻。

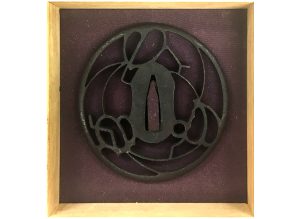

「彫物 carving」

彫り物は、差表に素剣・蓮台に不動明王の梵地、差裏に護摩箸・蓮台に草の龍が彫られる。

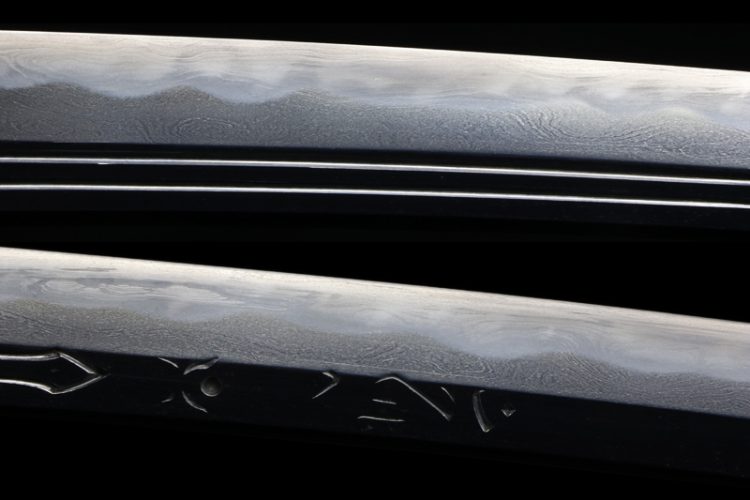

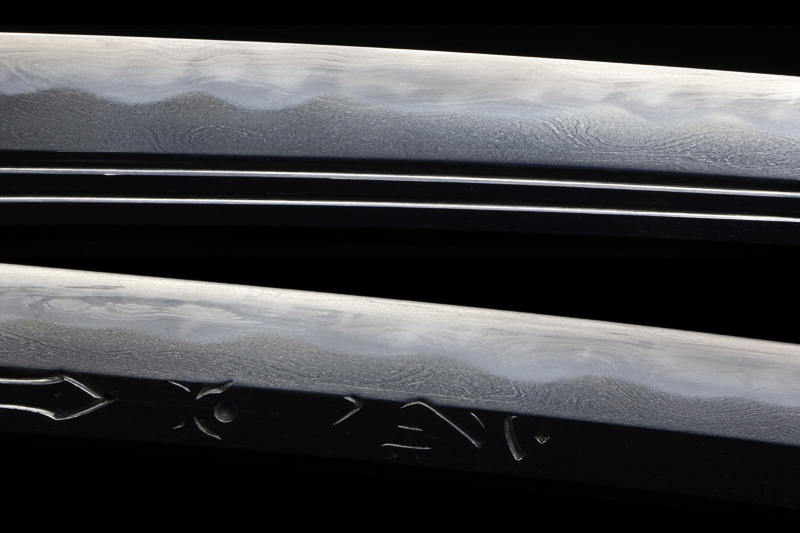

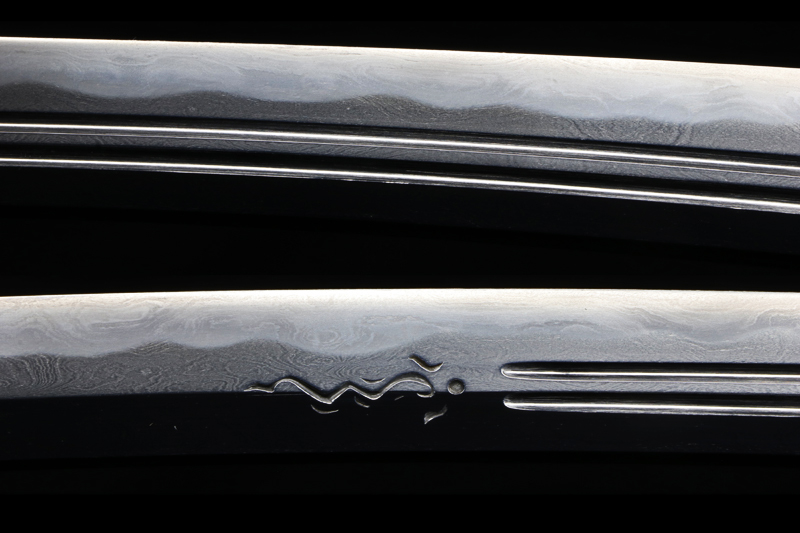

「地鉄 jigane」

地鉄は、一見すると綾杉肌のような板目肌が流れ柾心と成り地沸が厚く付き、板目肌目に沿って地景が頻繁に入る。

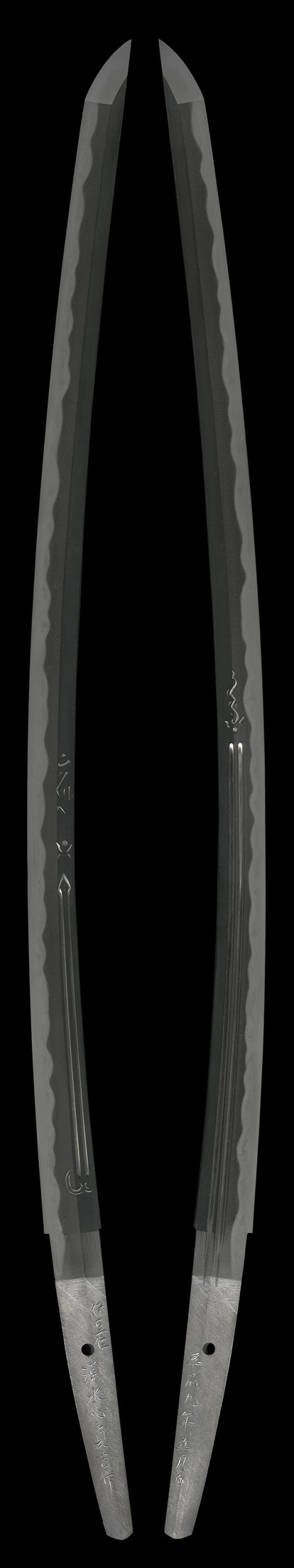

「刃紋 hamon」

刃紋は、沸出来の互の目、刃縁細かな沸が微塵に付き、砂流し頻りにかかり、刃中には金筋が栄んに働く、素晴らしく覇気有る刃を焼いている。釯子は乱れ込み履き掛け小丸に返る。

「特徴 detailed」

三嶋住湧水心貞吉は、1908年(明治41年)徳島県生まれの刀匠で、昭和3年に大阪の人間国宝「月山貞一」の父「月山貞勝に入門して鍛刀を学びます。昭和18年には、静岡県三島市大宮町に移住。戦時には多くの刀を製作し、「榎本吉郎」「湧水子」「湧水心」と称しました。終戦後は新作名刀展をはじめ各展覧会で特賞を受賞して最高位の無鑑査刀匠となりました。貞吉は月山貞一、高橋貞次(共に人間国宝)に肩を並べる名手として有名で、月山貞勝の高弟中では「焼きの貞次」「鍛の貞吉」と言われた技量を惜しみなく発揮しています。富士山から流れ出るわき水を使用して作刀、月山肌と言われる綾杉肌を初め、相州伝の上工を狙った作刀を精力的に行い、多くの愛刀家より人気の的になりました。2000年(平成12年)92歳で没しました。

本作、相州秋廣の小太刀を映した物で、良く鍛えた板目肌に月山派得意の相州伝を焼いています、流石、鍛えの貞吉と言われた、榎本貞吉刀匠の凄い作品です。

This is an exceptional sword by Mishima-jū Yūsui-shin Sadayoshi, a renowned swordsmith born in Tokushima Prefecture in 1908 (Meiji 41). In 1928 (Shōwa 3), he became an apprentice to Gassan Sadakatsu of the Gassan school in Osaka—father of Ningen Kokuho (Living National Treasure) Gassan Sadakazu—and learned the art of sword forging. In 1943 (Shōwa 18), Sadayoshi moved to Omiya, Mishima City, Shizuoka Prefecture. During the war, he produced numerous swords under the names “Enomoto Kichirō,” “Yūsui-shi,” and “Yūsui-shin.”

After World War II, Sadayoshi won top prizes at the New Sword Exhibitions and other contests, earning the highest title of mukansa (exempt from appraisal). He was renowned alongside Living National Treasures Gassan Sadakazu and Takahashi Sadatsugu, and among Sadakatsu’s top disciples, he was known as “Yaki-no Sadatsugu” for his hamon and “Kitae-no Sadayoshi” for his forging excellence.

Utilizing spring water flowing from Mt. Fuji in his forge, he energetically produced works aiming for top-tier Soshu-den quality, starting with the Gassan-style ayazugi-hada and expanding his repertoire—earning great popularity among collectors. He passed away in 2000 (Heisei 12) at the age of 92.

This piece is a faithful reproduction of a Nanbokucho-period Soshu-ju Akihiro kodachi (short tachi). It features a well-forged itame-hada blade with an outstanding Soshu-den hamon—a testament to the forging prowess that earned him the title “Kitae-no Sadayoshi.”

「拵 Koshirae」

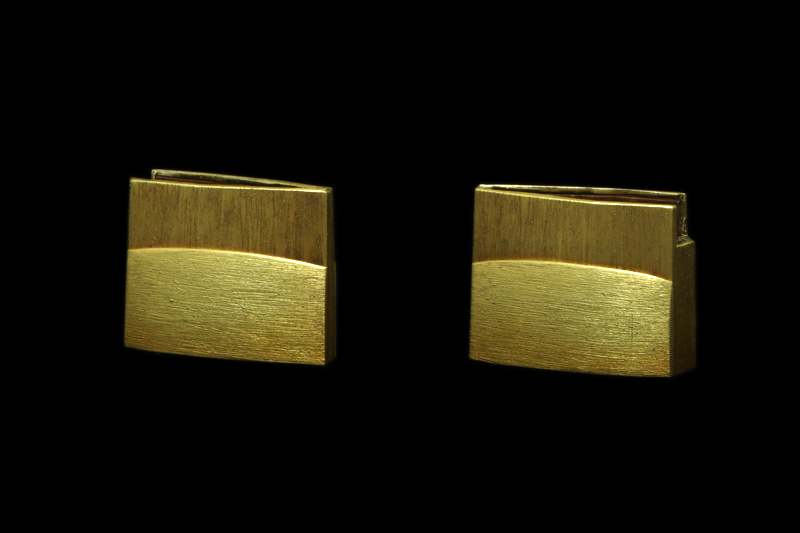

ハバキ(habaki) :素銅地金着二重。

鞘 Saya :白鞘。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。