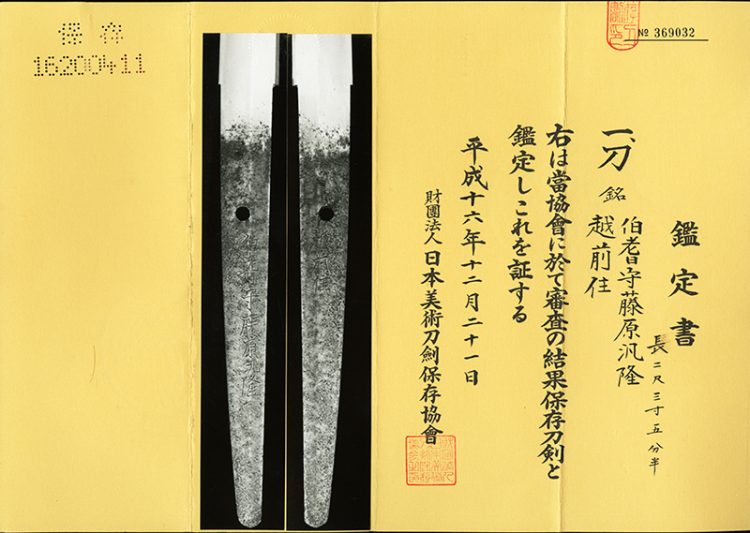

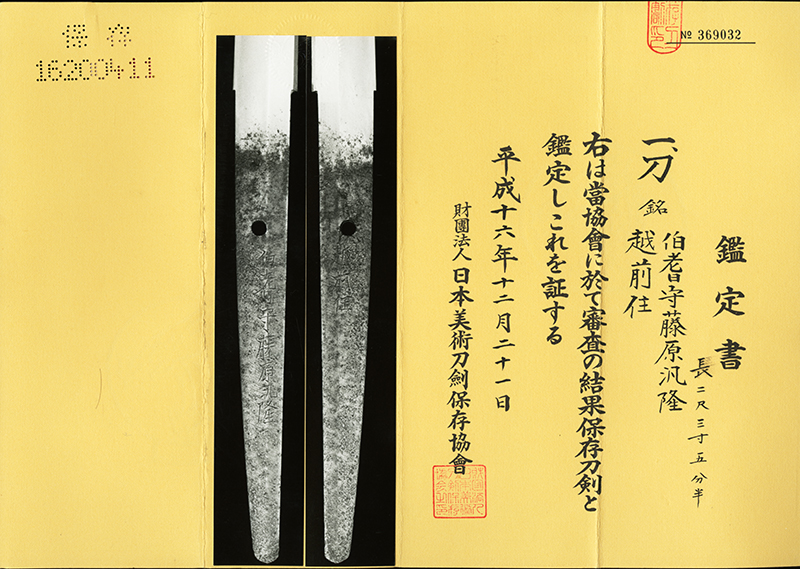

説明

「体配 style」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で筋違い鑢がかかり、茎尻は栗尻。

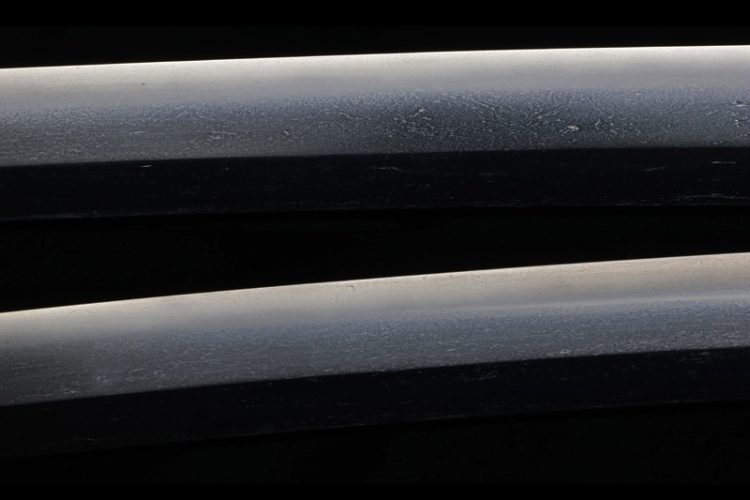

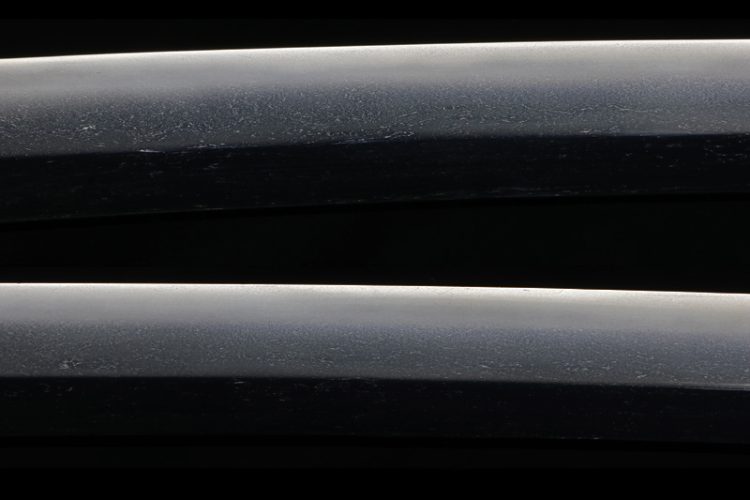

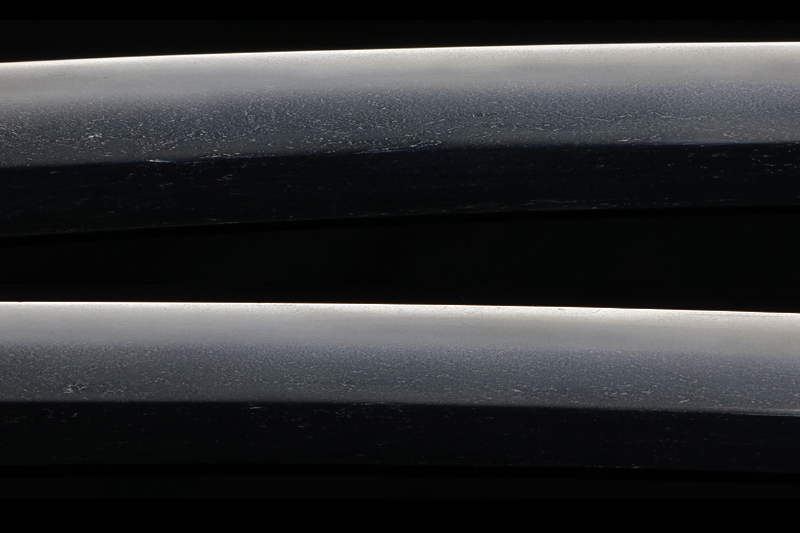

「地鉄 jigane」

地鉄は、板目に杢交じり、肌立ちごころに、地沸つき、地景入り、やや黒みがかる鉄色となる。

「刃紋 hamon」

刃文は、直刃調の小互の目、小足入り、匂深く沸よくつき、細かな砂流しかかる。刃中は金筋が入る。釯子は刃紋成りに入り小丸に返る。

「特徴 detailed」

伯耆守藤原汎隆は、江戸時代初期寛文頃の越前下坂派の代表的刀工で、師は越前兼法の流れを汲む道本兼植です。始め伯耆大掾のち伯耆守を受領する。銘は「伯耆大掾汎隆」「越前住伯耆守下坂汎隆」等とも切る。

彼の刀は良く斬れる事で有名で、江戸時代から「業物」に認定されています。

本刀は良く詰んだ地鉄に、直刃調の互の目を焼き、刃中の働きが顕著な、素晴らしい一振りです。

Hōki no Kami Fujiwara Hirotaka was a prominent swordsmith of the Echizen

Shimosaka school during the early Edo period around the Kanbun era. He studied under Dohon Kaneue, who was part of the lineage of Echizen Kanenori. Initially, he received the title of Hōki Daijō and later was granted the title of Hōki no Kami. He also signed his works as “Hōki Daijō Hirotaka” and “Echizen-jū Hōki no Kami Shimosaka Hirotaka,” among other variations.

His swords were renowned for their exceptional cutting ability and were recognized as “Wazamono” (highly rated for sharpness) during the Edo period.

This sword features a finely forged jigane with a suguha-style gunome hamon. The activity within the hamon is remarkable, making it an outstanding piece.

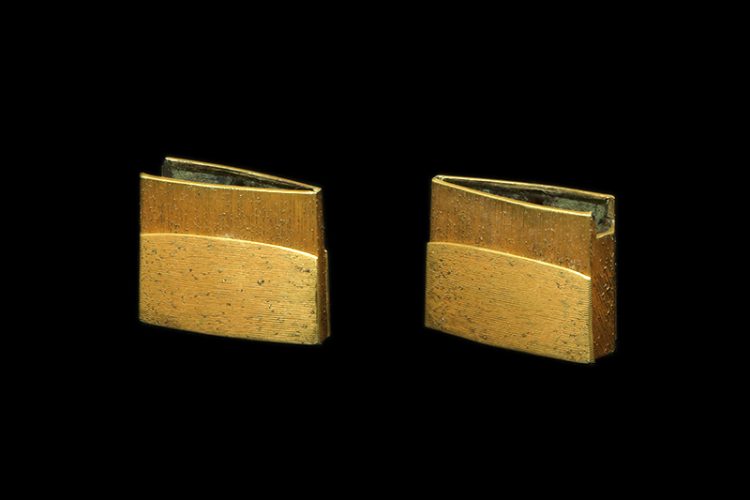

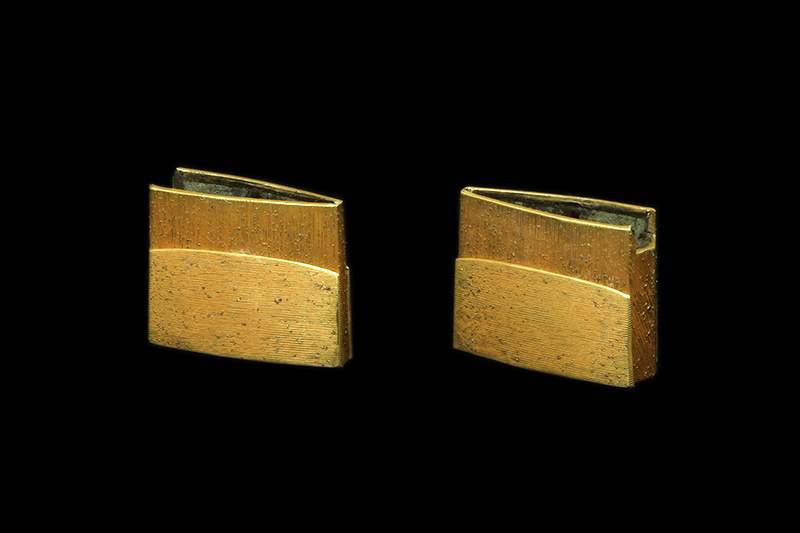

「拵 Koshirae」

拵は、縁頭と鍔が波に千鳥の図柄で統一された良い物で、コンディションは概ね良好です。

ハバキ(habaki) :素銅地金着二重の腰祐乗。

鍔(tsuba) :赤銅魚子地波に千鳥の図。

縁頭(futikasira):四分一魚子地波に千鳥の図。

目貫(menuki) :赤銅地武具の図。

柄(tsuka) :柄巻きは正絹黒の諸撮み巻き。

鞘(saya) :黒呂。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概ね良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。