説明

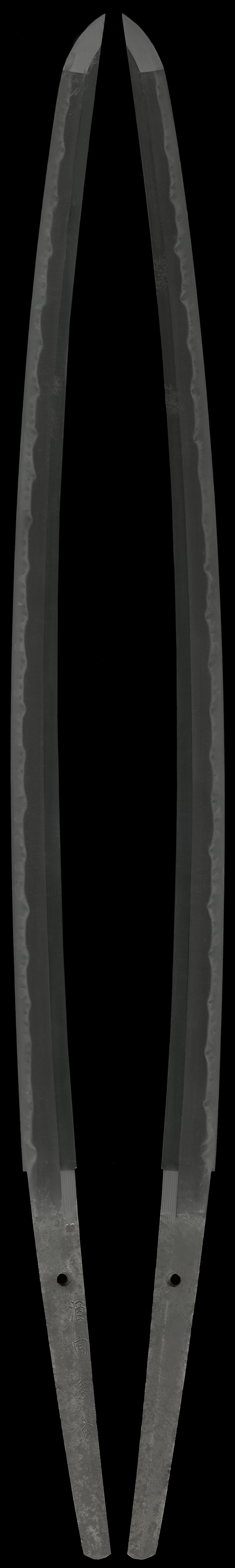

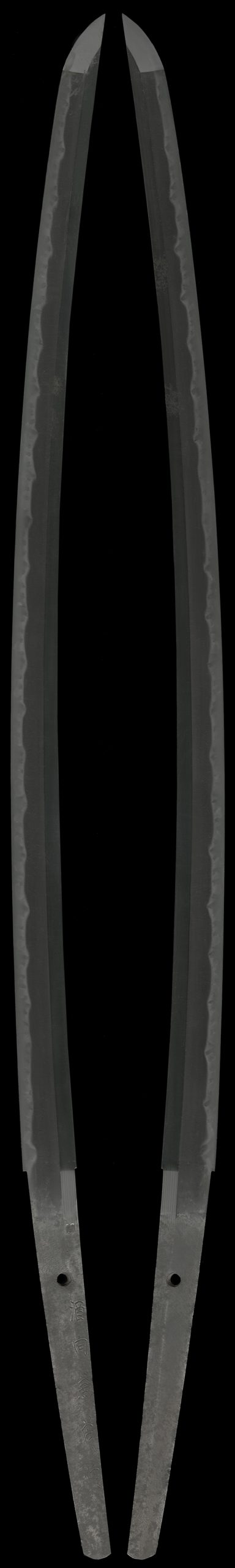

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で鑢目は筋違い、茎尻は栗尻。

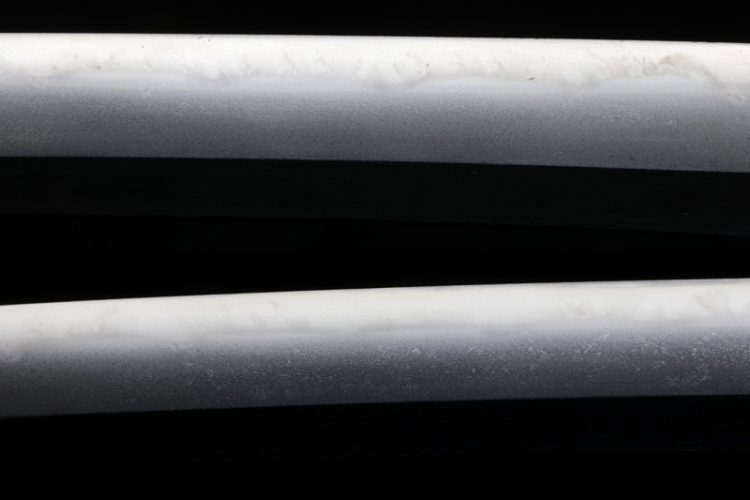

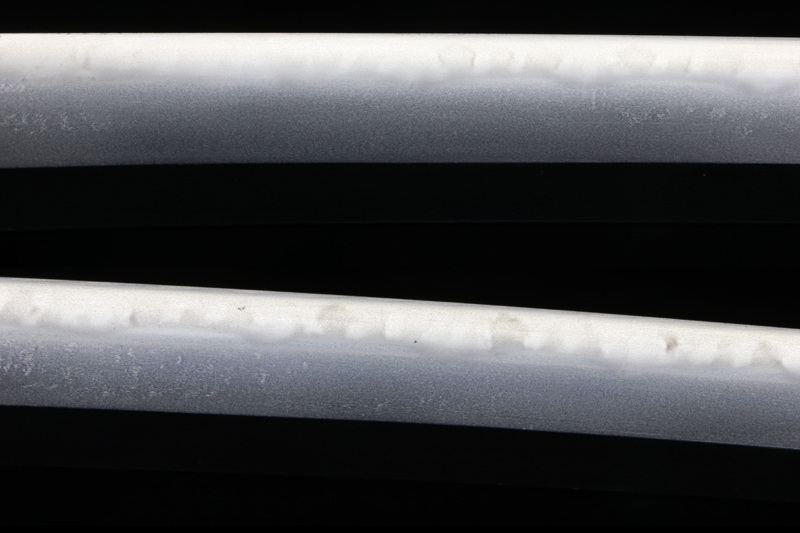

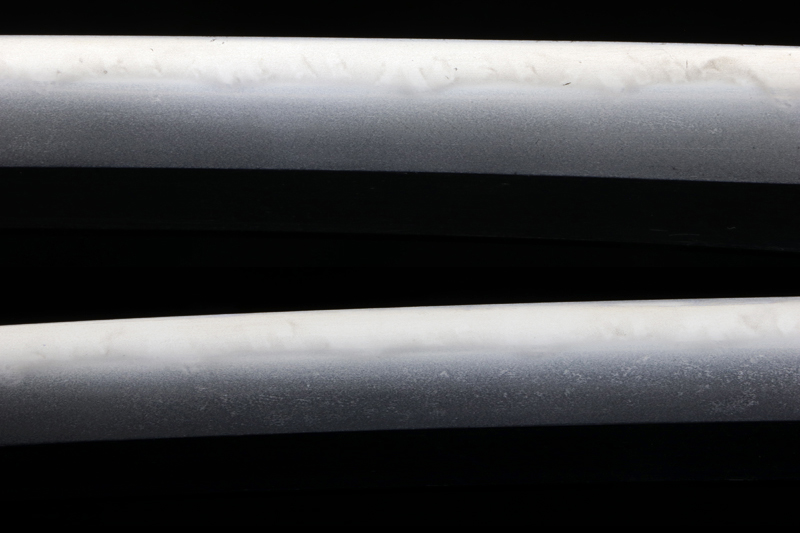

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌に小板目が交じり、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は丁子刃が逆ががり、尖り刃を交え、焼きに高差をつけ三本杉風と成り、足入る。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

酒向兼茂(さこう かねしげ)、本名・酒井勝利(さかい かつとし)は、1906年(明治39年)3月15日生まれで、岐阜県関市小瀬に居住していました。彼は旧日本陸軍の受命刀工として戦前・戦中に活躍し、戦後は作刀を行いませんでした。

この刀は、茎に刻まれた「関」銘と、1938年(昭和13年)に正式採用された98式軍刀拵の初期型に収められていることから、1939年(昭和14年)頃に名古屋陸軍造兵廠関分工場で製作されたものと考えられます。

この時期の関の刀工たちは、出雲鋼を使用した折り返し鍛錬刀を製作しており、本作も同様の技法で作られています。

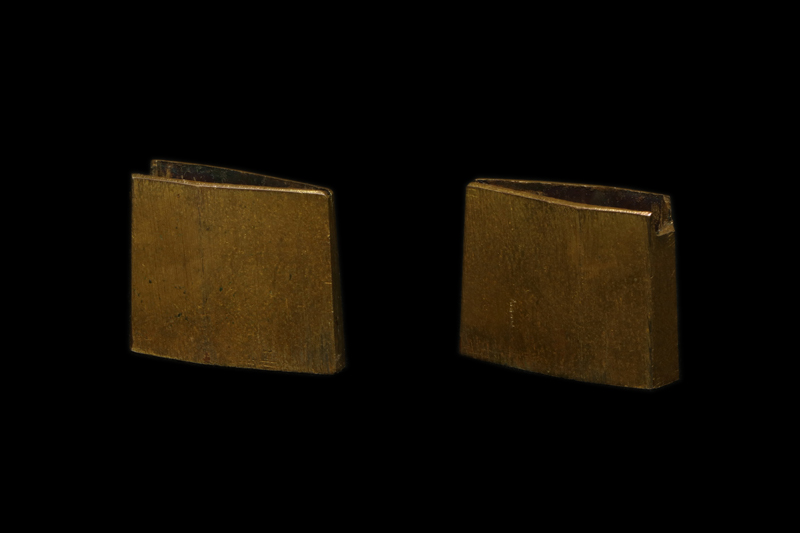

98式軍刀拵には、初期型の特徴である透かし鍔が備わっており、鍔と切羽には「70」の刻印が打たれています。また、鎺(はばき)は素銅地に金鍍金が施されており、物資が豊富だった時代に製作されたことを物語っています。

戦前に製作され、良好なコンディションを保った軍刀は非常に希少で貴重なものです。この機会を逃さず、ぜひコレクションに加えてください。

Sakō Kaneshige, whose real name was Katsutoshi Sakai, was born on March 15, 1906 (Meiji 39), and resided in Oze, Seki City, Gifu Prefecture. He was an officially appointed swordsmith for the Japanese Army and was active before and during World War II. After the war, he did not continue sword-making.

This sword was likely produced around 1939 (Showa 14) at the Nagoya Army Arsenal Seki Branch, as indicated by the “Seki” stamp on the tang and the fact that it is mounted in an early Type 98 military koshirae, which was officially adopted in 1938 (Showa 13).

During this period, Seki swordsmiths used Izumo steel to forge orikaeshi-tanren-to (folded steel swords), and this piece follows that same method.

The Type 98 military koshirae features an openwork tsuba, characteristic of the early model, with the tsuba and seppa stamped with the number “70.” The habaki is made of solid copper with gold plating, reflecting the era when materials were still plentiful.

Well-preserved pre-war military swords are rare and valuable. Don’t miss the chance to add this piece to your collection.

「拵 Koshirae」

初期型98式軍刀拵、品質の良い金具が使われています。鞘塗は少し変色した所が有りますが錆は無くコンディションは良い方です。

柄糸は正絹金茶色の諸捻り巻です。

ハバキ(habaki) :素銅地金鍍金

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古研ぎのため、少し薄錆が有りますが、地刃は良く見えます。

傷:欠点に成るような傷は有りません。