説明

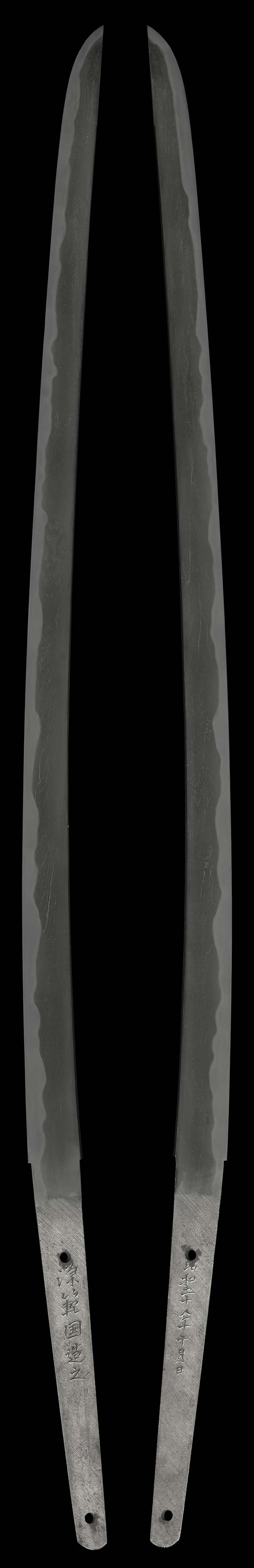

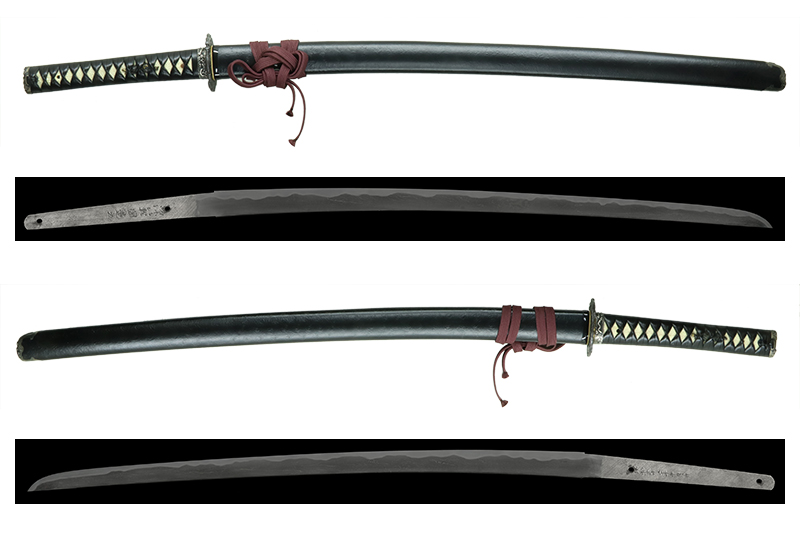

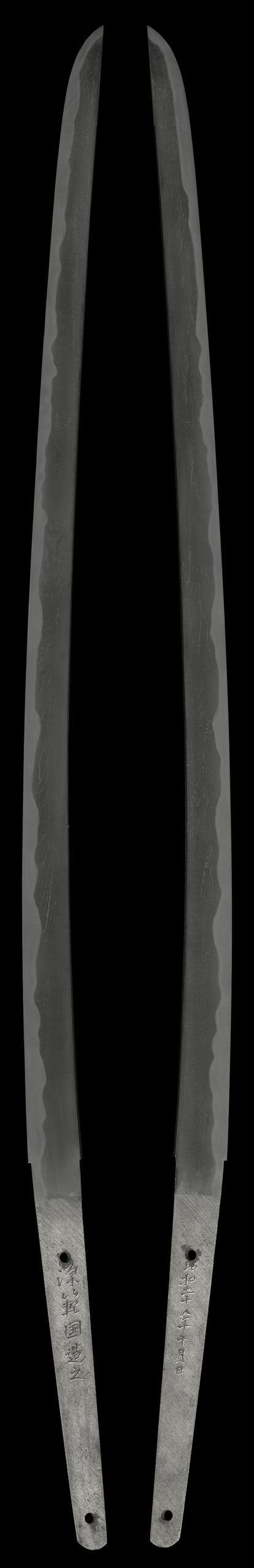

「刀姿 sword figure」

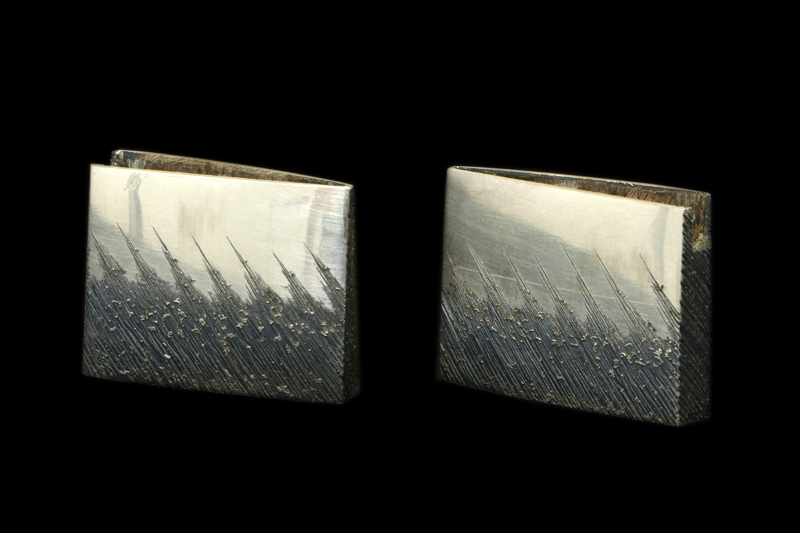

平造り庵棟、身幅広く重尋常、鳥居反りで中峰。茎は生で鑢目は筋違い、茎尻は栗尻。

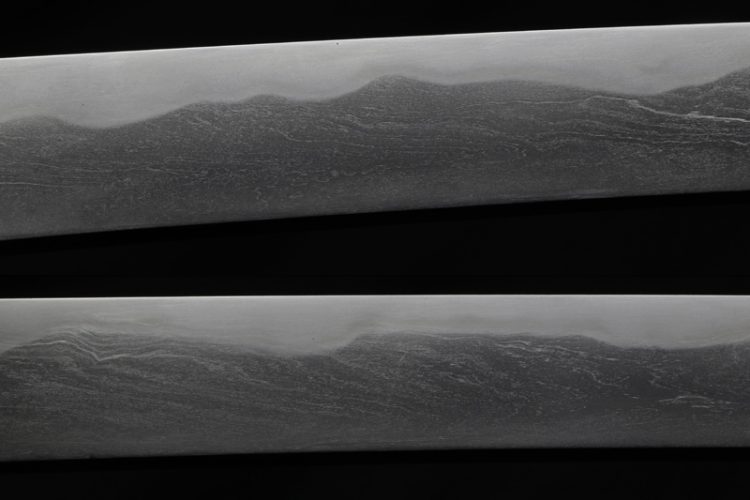

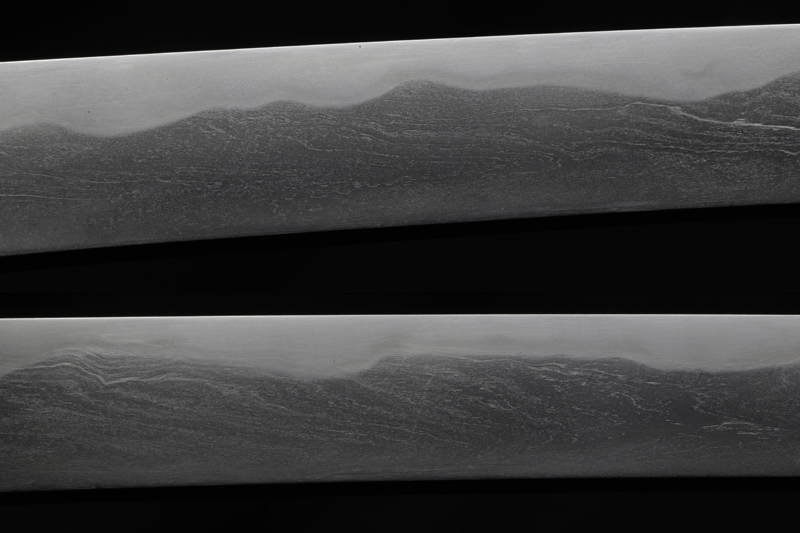

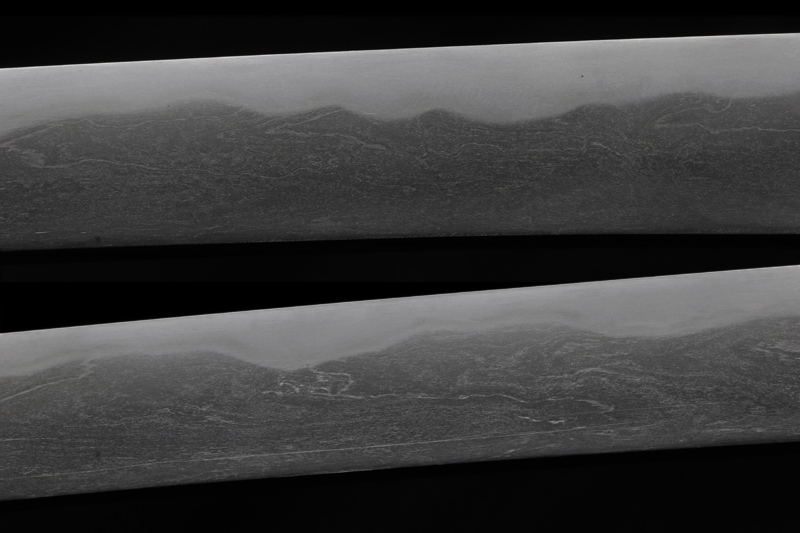

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌が流れ柾となり、地沸厚く付き地景が入る。

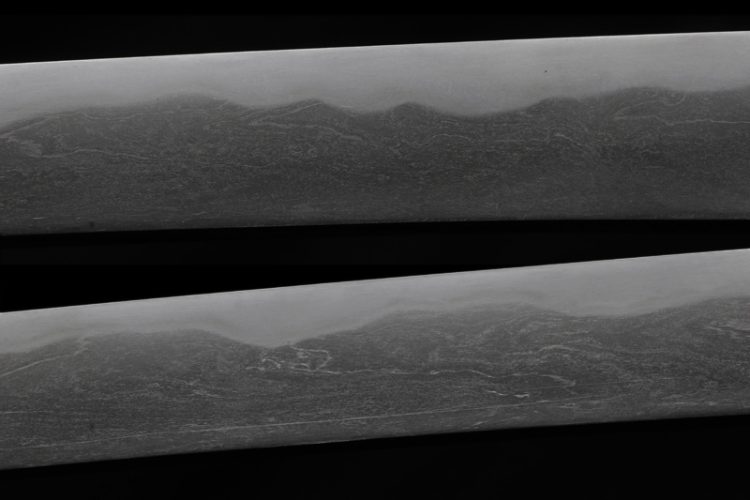

「刃紋 hamon」

刃紋は沸出来の互の目乱れ、刃縁沸が付き砂流しかかり、刃中は金筋が働く。釯子は刃紋成りに入り焼き詰と成る。

「特徴 detailed」

源範國(本名:田中昇)は、徳島県で活動していた刀匠で、刀匠・水野正範の門人でした。範國は当初「則範」の銘を用いており、また、大業物として名高い鋭い刀を制作した源國次(本名:田中俊二)の父であり師でもあります。範國は自家製鋼による玉鋼を用い、優れた切れ味を持つ刀の鍛錬に専念しました。その高度な技術と探求心は、息子の國次へと受け継がれています。

本作は身幅が広く刃肉が薄い平造りの刀で、試斬に最適です。

元々は鑑賞用として特注された刀で、最近になって新たに拵が誂えられたものと考えられます。

そのため刀身のコンディションは非常に良く、拵もほぼ新品同様の状態です。

現代刀で平造りは珍しく、さらに身幅が広く重量バランスに優れた刀は滅多にありません。

ぜひこの機会にご入手ください。

Minamoto Norikuni (real name: Tanaka Noboru) was a swordsmith active in Tokushima Prefecture and a student of the swordsmith Mizuno Masanori. Norikuni initially signed his works as “Norinori” (則範). He was also the father and teacher of Minamoto Kunikazu (real name: Tanaka Shunji), famous for producing extremely sharp blades classified as ō-wazamono. Norikuni dedicated himself to forging blades with excellent cutting performance, using tamahagane produced through his own steel-making process. His high skill and spirit of craftsmanship were passed on to his son, Kunikazu.

This piece is a hira-zukuri style blade with a wide body and thin ha-niku, making it ideal for tameshigiri.

It appears to have originally been a specially ordered sword intended for appreciation, and only recently a new koshirae was commissioned for it.

Because of this, the blade is in excellent condition and the koshirae is essentially new.

Modern hira-zukuri swords are rare, and it is even more unusual to find one with a wide mihaba and excellent weight balance.

Do not miss this opportunity to acquire such a piece.

「拵 Koshirae」

縁頭と鐺は一作金具です。

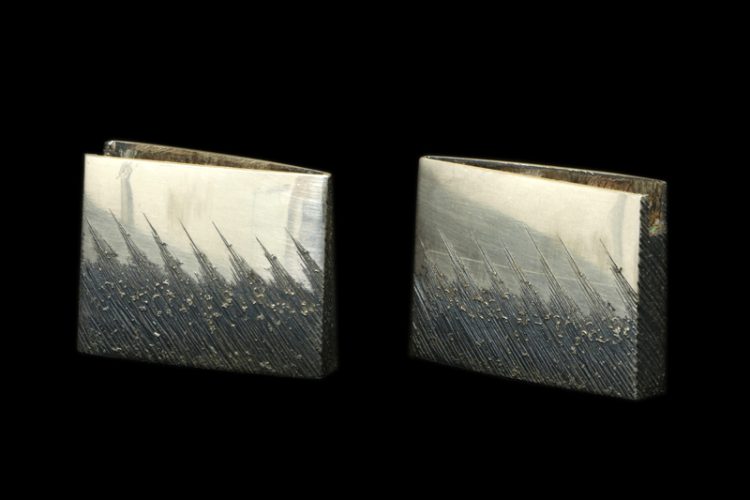

ハバキ(habaki) :銀無垢一重の腰祐乗。

鍔(Tsuba) :鉄地団龍の図透かし。

縁頭(FuchiKashira) :銀地瑞雲に龍図。

目貫(menuki) :龍の図。

柄(Tsuka) :鮫は親粒が付き巻鮫。柄巻は牛表革黒の諸捻り巻。

鐺(kojiri) :銀地瑞雲に龍図。

鞘(Saya) :黒渦巻塗り。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概ね良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。