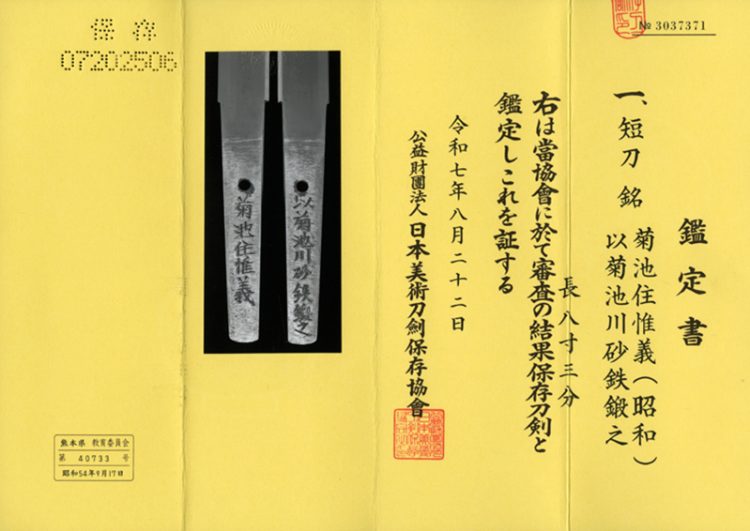

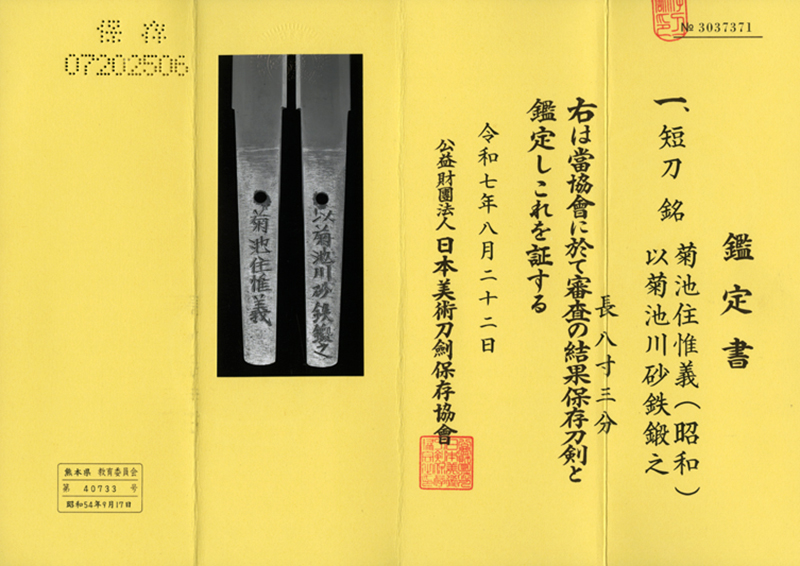

説明

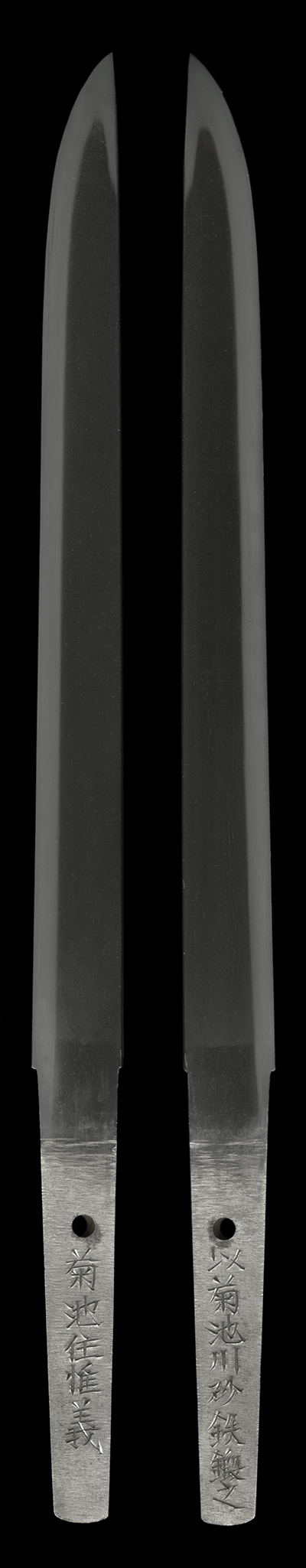

「刀姿 sword figure」

平造り庵棟、身幅重尋常、反り無しふくら枯れる。茎は生で切鑢がかかり、茎尻は浅い栗尻。

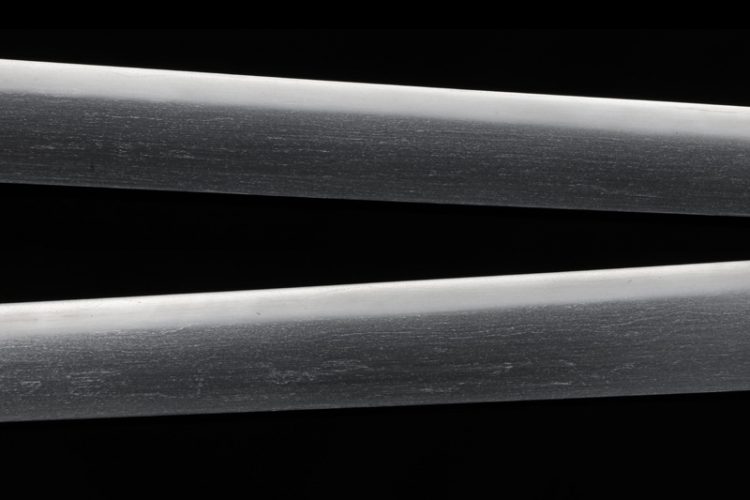

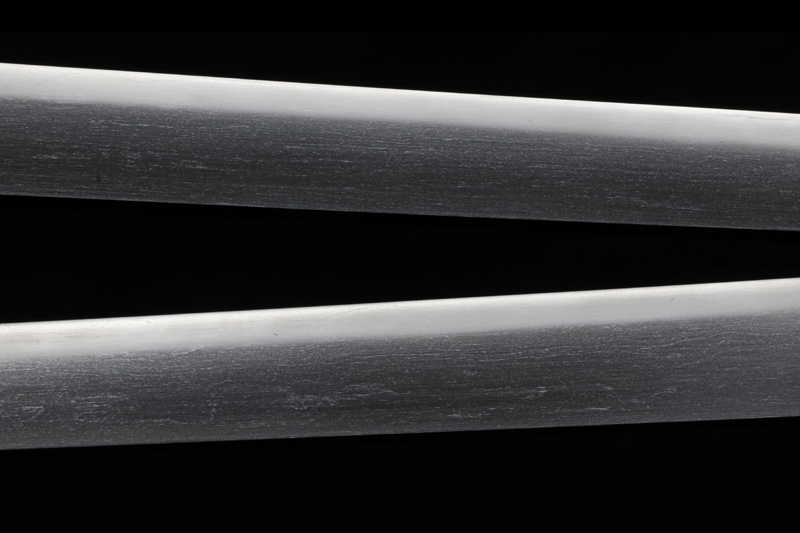

「地鉄 jigane」

板目肌が流れ柾目となり、地沸厚く付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は小沸出来の中直刃、刃縁砂流しかかり、刃中は金筋が栄んに働く。釯子は直ぐに入り小丸に返る。

「特徴 detailed」

菊池住惟義(本名:大塚惟義)は大正5年(1916年)に生まれ、熊本県菊池郡合志町(現在の合志市)にて鍛刀していました。師匠は盛高靖博で、ご子息は刀匠・大塚惟忠です。

本作は、古来より延寿鍛冶や同田貫一派が使用していた菊池川の砂鉄から作られた玉鋼を用いて鍛えられたものです。

為銘が無いため、お守り短刀として最適な一振りです。

Kikuchi-jū Koreyoshi, whose real name was Ōtsuka Koreyoshi, was born in Taishō 5 (1916). He forged swords in Kōshi Town, Kikuchi District, Kumamoto Prefecture (present-day Kōshi City). His teacher was Moritaka Yasuhiro, and his son is the swordsmith Ōtsuka Koretada.

This piece was forged using tamahagane made from the iron sand of the Kikuchi River—the same material traditionally used by the Enju and Dōtanuki smiths of old.

With no dedication inscription, it is ideal as an omamori tantō (protective dagger).

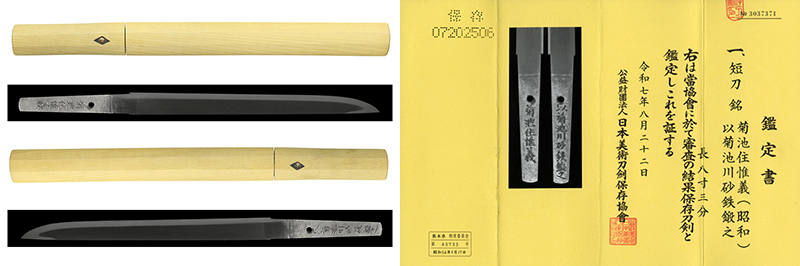

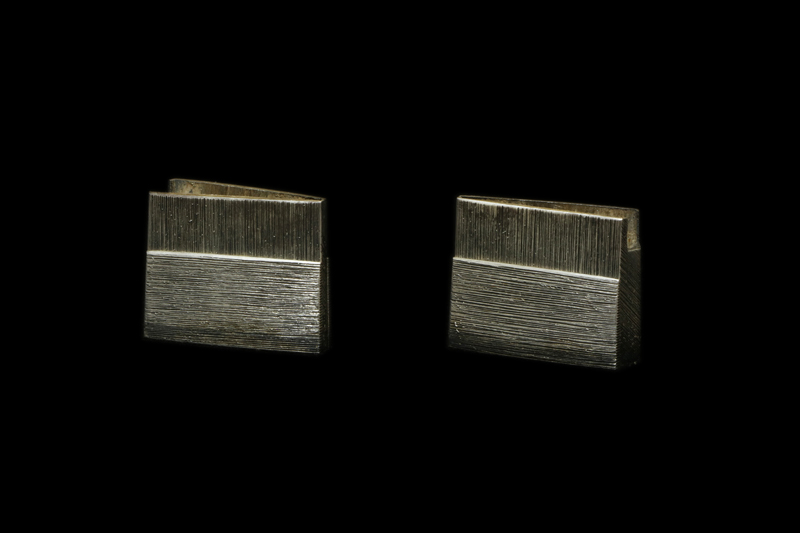

「拵 Koshirae」

ハバキ(habaki) :銀無垢二重。

鞘(saya) :白鞘。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概ね良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。