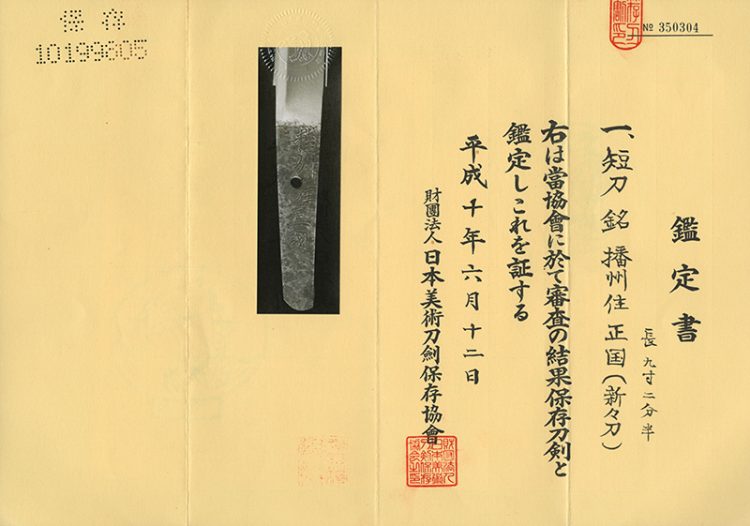

説明

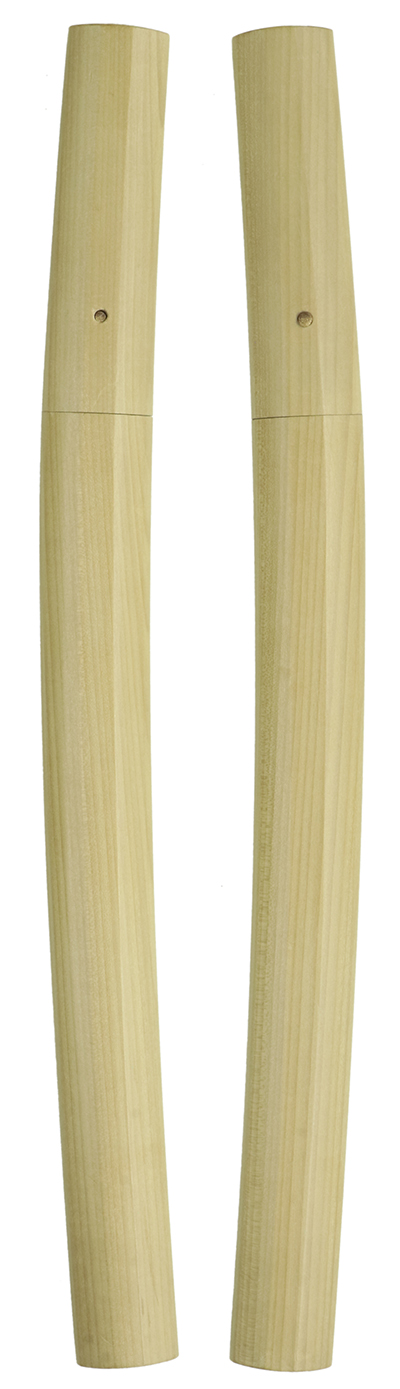

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反りふくら程よく枯れる。茎は生で筋違い鑢がかかる、茎尻は刃上がりの栗尻。

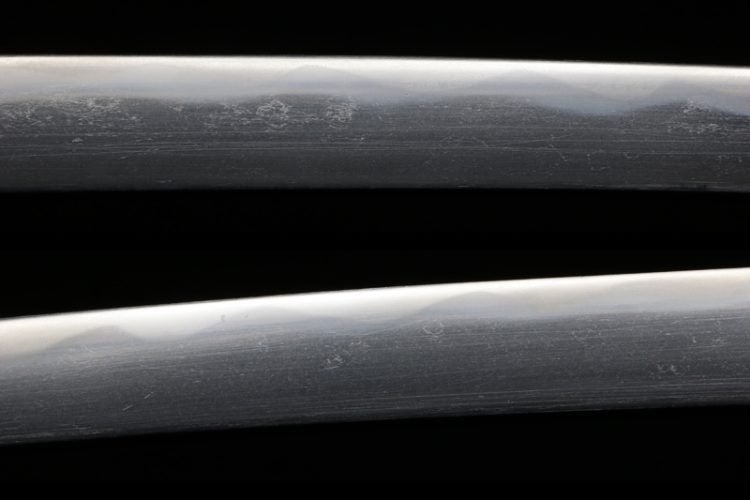

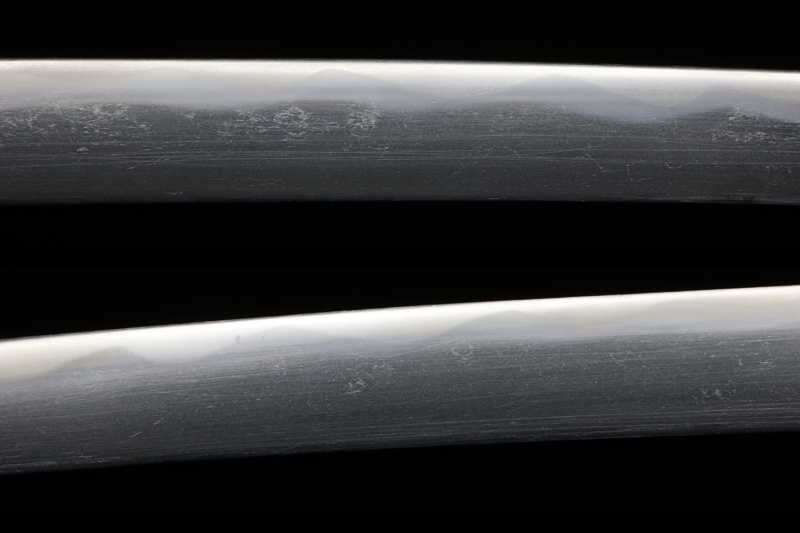

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌に小板目肌が交じり、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は湾れ刃で匂い口締まる、釯子は直ぐに入り小丸に返る。

「特徴 detailed」

播州住正國、本名は岡本平助は、江戸時代後期の弘化頃、播州赤穂(現在の兵庫県)で活動していた刀鍛冶です。彼は大塩平八郎の佩刀を鍛えたことで知られる畠山大和助正光に師事し、大阪で修業したと考えられています。

刀身は古い研ぎのために多少のヒケ(擦り傷)が見られますが、欠点となるような傷はありません。

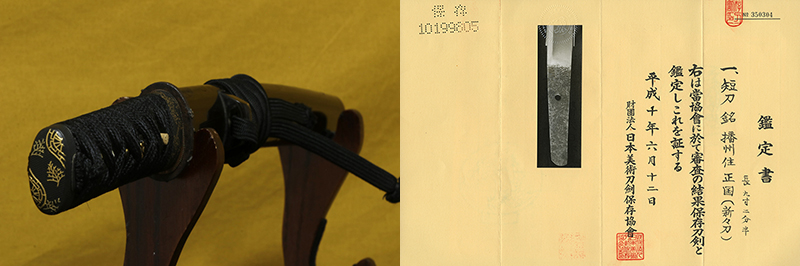

付属する小刀拵(ちいさかたなこしらえ)は幕末のもので、柄はリペアしました。

播州赤穂の鍛冶による作品は非常に珍しく貴重です。コレクションに是非加えていただきたい一振りです。

Banshu-ju Masakuni, whose real name was Heisuke Okamoto, was a swordsmith active in Ako, Banshu (present-day Hyogo Prefecture) around the Koka era in the late Edo period. He studied under Hatakeyama Yamato-no-suke Masamitsu, who is known for having forged the sword worn by Oshio Heihachiro. It is believed that Masakuni trained under Masamitsu in Osaka.

The blade shows some scuffing due to an old polish, but there are no flaws that would be considered defects.

The accompanying chiisa-katana koshirae (small sword mounting) dates from the end of the Edo period, and the handle has been repaired.

Works by swordsmiths from Ako in Banshu are rare and valuable—this is a highly recommended piece for any collection.

「拵 Koshirae」

柄はリペアしました、鞘は塗に剥がれや傷が有りますが、割れは有りません。塗り直せば綺麗に成ります。

鎺(habaki) : 素銅地一重の腰祐乗。

鍔(tsuba) : 鉄地喰出鍔、耳に梅花の金象嵌。

縁頭(fuchigashira) :赤銅魚子地源氏香と車の図。

目貫(menuki) :赤銅地菊の図。

柄(tsuka) :鮫は親粒付く、柄糸は正絹黒色の諸撮み巻(新品)。

小柄(kozuka) : 三河万歳の図。

鞘(saya) : 黒呂。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古研のため、汚れやヒケが有ります。

傷:欠点に成るような傷は有りません。