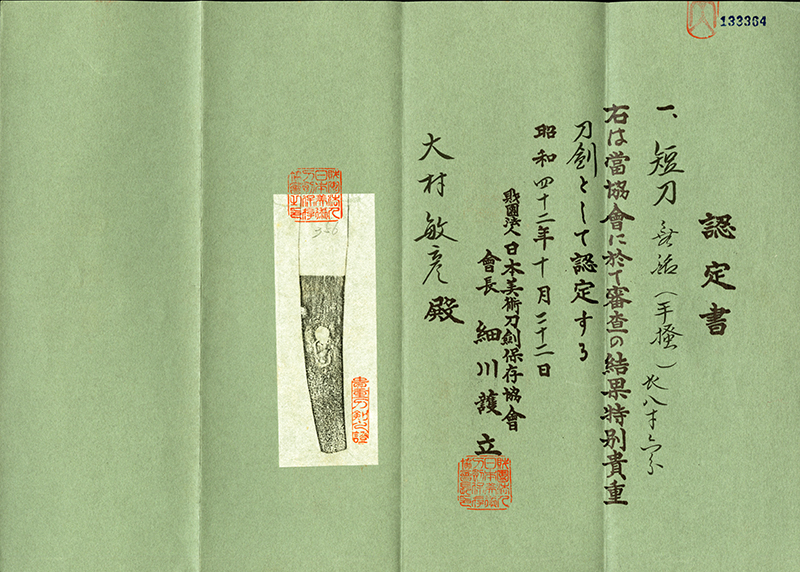

説明

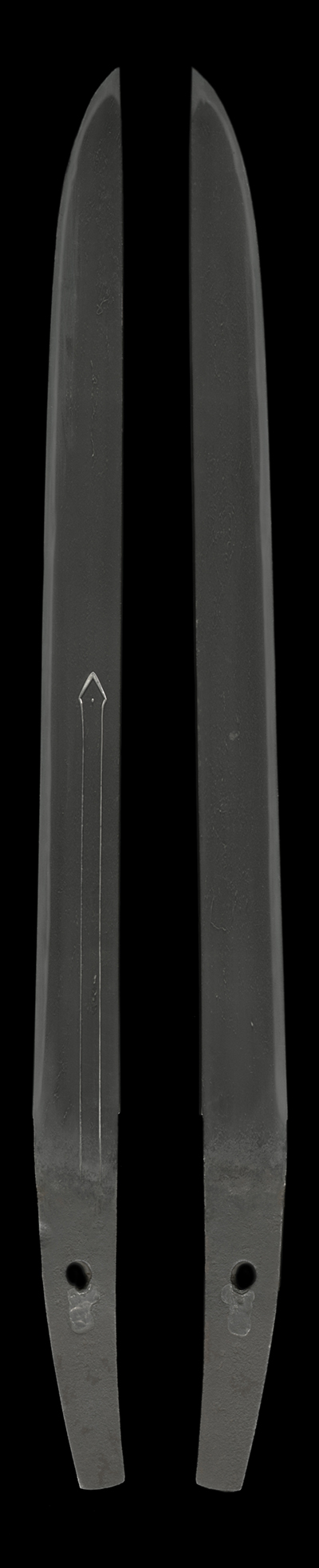

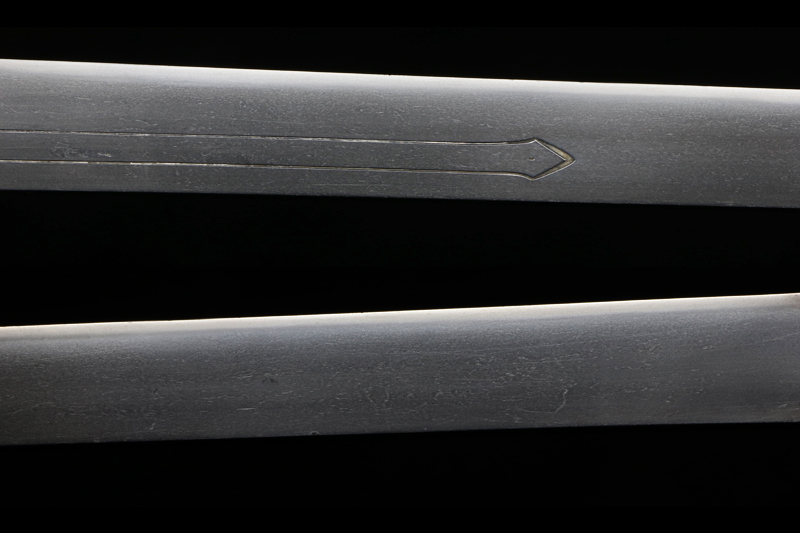

「刀姿 sword figure」

平造り三つ棟、身幅やや細く重尋常、反りなしふくら枯れる。茎は生で鑢目は切か筋違い、茎尻は浅い栗尻。

「彫物 carving」

彫物は差表に素剣が彫られる。

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌が流れ柾目となる。

「刃紋 hamon」

刃紋は小沸できの中直刃、刃中は金筋が入る。釯子は直に入り先僅かに返る。

「特徴 detailed」

手掻派は東大寺に隷属した刀工集団で、東大寺転害門の門前に住していたことから、手掻(てがい)と呼称されるようになりました。鎌倉中期正応(1288)頃の包永を祖とすると伝え、正宗十哲の兼氏も手掻派に属したといわれている。包清の初代は、包永の子で鎌倉末期に活躍しており、その名跡は代々江戸時代まで続きます。また、現在でも転害門の門前に町名として包永町が残っています。

本作は鎌倉時代末期に作られた短刀です。

元々細身の短刀で、鋒がやや内反りに成り、茎が馬手指として使用できるように茎が曲がっている、鎌倉時代末期の姿をしています。刀身は小さい薄錆が数か所有りますが、その他は良好です。

The Tegai school was a group of swordsmiths affiliated with Tōdai-ji Temple. They came to be known as “Tegai” because they lived in front of the Tengaimon Gate of the temple. It is said that the school’s founder was Kanehisa, active around the Shōō era (1288) in the mid-Kamakura period, and that Kanemitsu, one of the “Ten Great Disciples of Masamune,” also belonged to the Tegai school. The first generation of Kanehisa’s lineage, known as Kanehira, was active in the late Kamakura period and was believed to be the son of Kanehisa. This lineage continued through successive generations until the Edo period. Even today, the name “Kanehisa-chō” remains as a street name near the Tengaimon Gate.

This piece is a tanto made in the late Kamakura period.

It is originally a slender blade, with a slightly inward-curving tip (kissaki) and a tang (nakago) shaped for umatezashi (left-handed draw), showing the typical style of the late Kamakura period.

The blade has a few minor surface rust spots, but overall, it is in good condition.

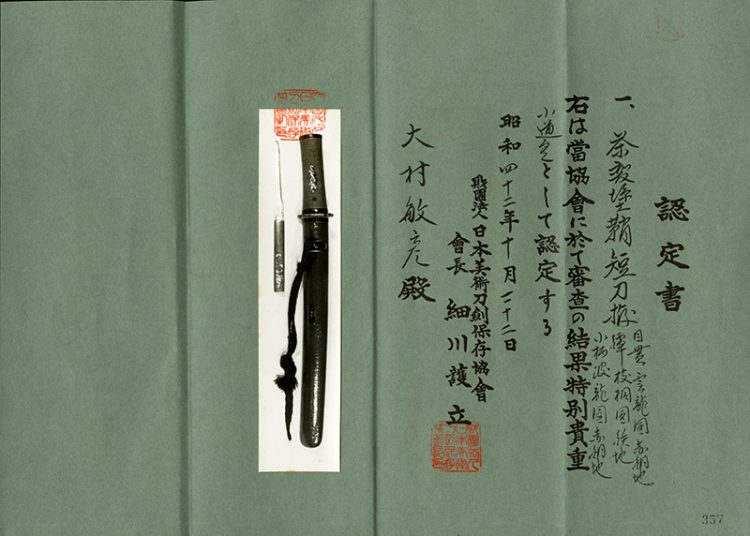

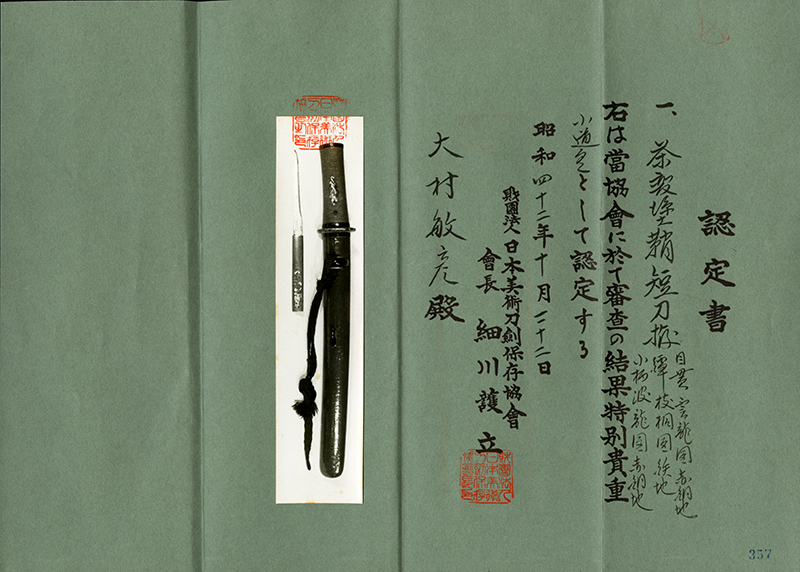

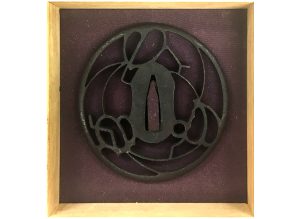

「拵 Koshirae」

特別貴重小道具鑑定書付

拵は特別貴重古道具に指定されていますが、鍔と小柄は良い物に変更されています。

コンディションは良好です。

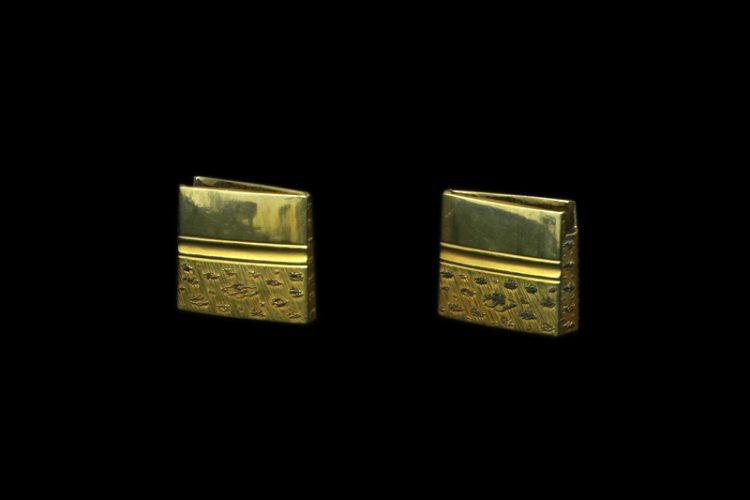

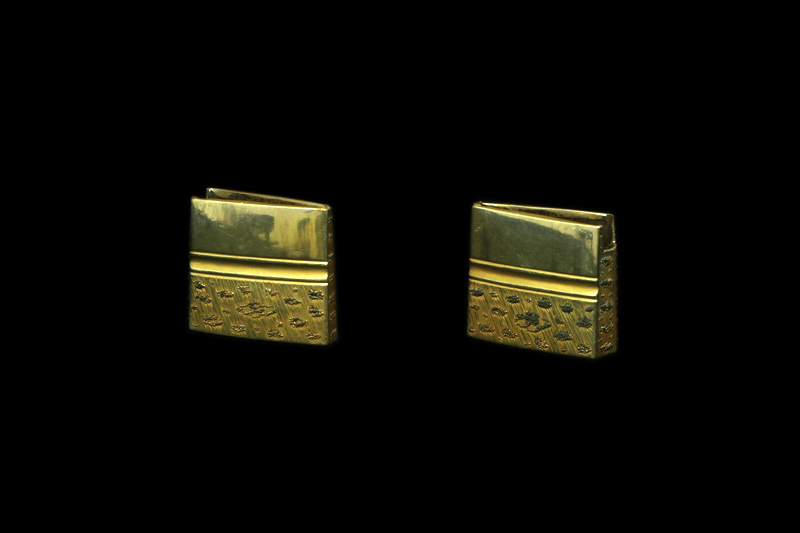

ハバキ(habaki) :素銅地金着一重の一文字鎺に、牡丹祐乗鑢がかかる。

目貫(menuki) :赤銅地龍の図。

柄(tsuka) :正絹蛇腹糸の一貫巻に焦げ茶の漆仕上げ。

小柄(kotsuka) : 小柄袋は赤銅魚子地龍の図。小柄の穂は「池田鬼神丸國重」の銘が入る。

鞘(saya) :下地に絹を張り、焦げ茶色の漆塗り。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概ね良好ですが、小さい薄錆が数か所有ります。

傷:欠点になるような傷は有りません。