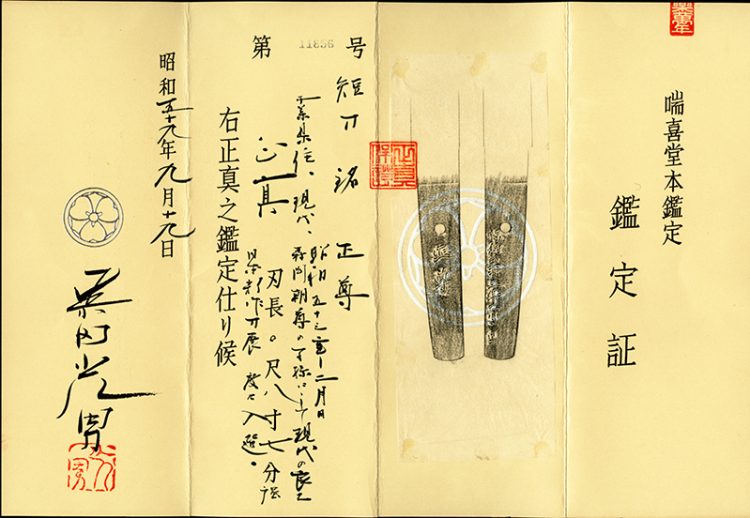

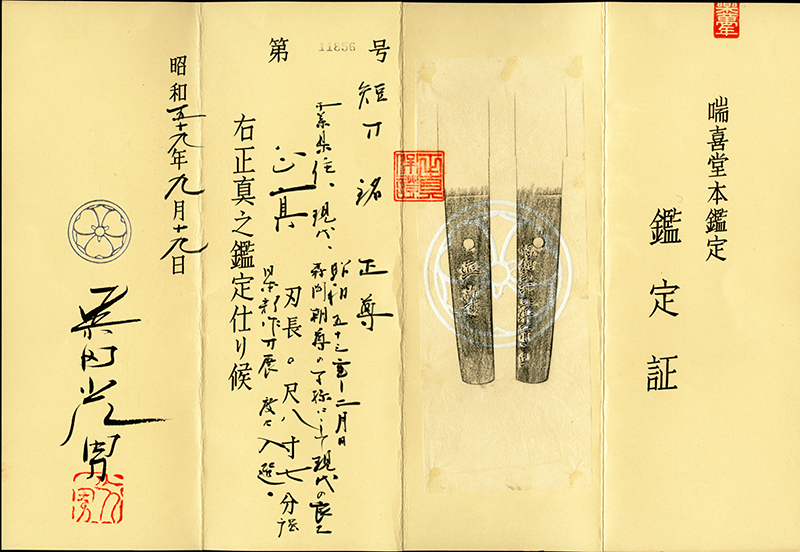

説明

「刀姿 sword figure」

平造り庵棟、身幅重尋常、反り僅かふくら程良く枯れる。茎は生で切鑢がかかる、茎尻は栗尻。

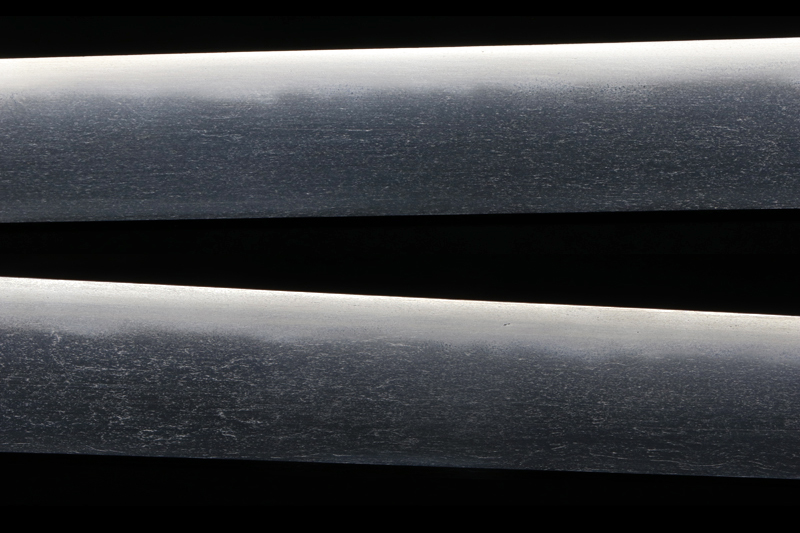

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目が良く詰み、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目乱れ、刃縁は沸が付き砂流しかかり、刃中は金筋が働く。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

正尊(南海太郎正尊)、本名は森岡俊雄。大正7年(1918年)生まれ。千葉県船橋市に住んでいました。江戸後期の南海太郎朝尊の末裔であり、朝尊は曾祖父にあたります。

彫刻の名人である笠間一貫斎繁継に学び、後に人間国宝に指定された高橋貞次の門人となります。南海太郎正尊は、展覧会で数々の受賞歴を誇る名工として知られています。

本作は、精緻に鍛えられた地鉄に、働きのある見事な互の目乱れの刃文を焼いた優れた短刀です。

また、合口拵は高品質でコンディションも良好で、お守り短刀として最適な一振りです。

Masataka (Nankai Tarō Masataka), whose real name was Toshio Morioka, was born in 1918 (Taisho 7) and resided in Funabashi City, Chiba Prefecture. He was a descendant of Nankai Tarō Chōson from the late Edo period, with Chōson being his great-grandfather.

He studied under Kasama Ikkansai Shigetugu, a renowned master engraver, and later became a disciple of Takahashi Sadatsugu, who was designated as a Living National Treasure. Nankai Tarō Masataka was a highly regarded swordsmith with numerous awards from various exhibitions.

This tanto features a finely forged jigane with an active and beautifully executed gunome-midare hamon, making it an outstanding blade.

Additionally, the aikuchi koshirae is of high quality and in excellent condition, making this piece ideal as a protective amulet tanto.

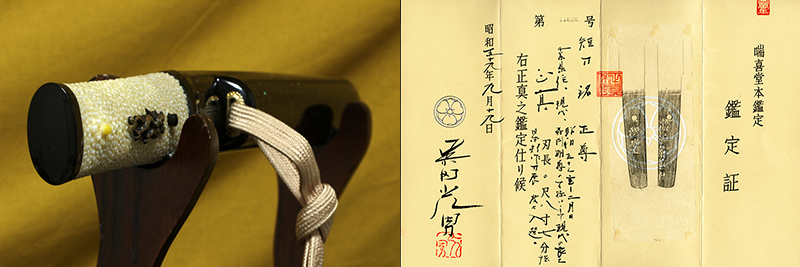

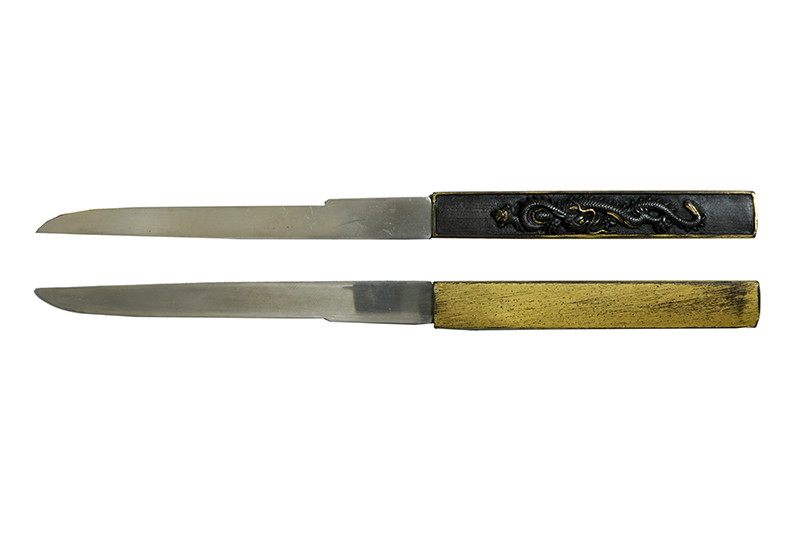

「拵 Koshirae」

拵は出鮫の合口拵と白鞘、つなぎです。コンディションは良好です。

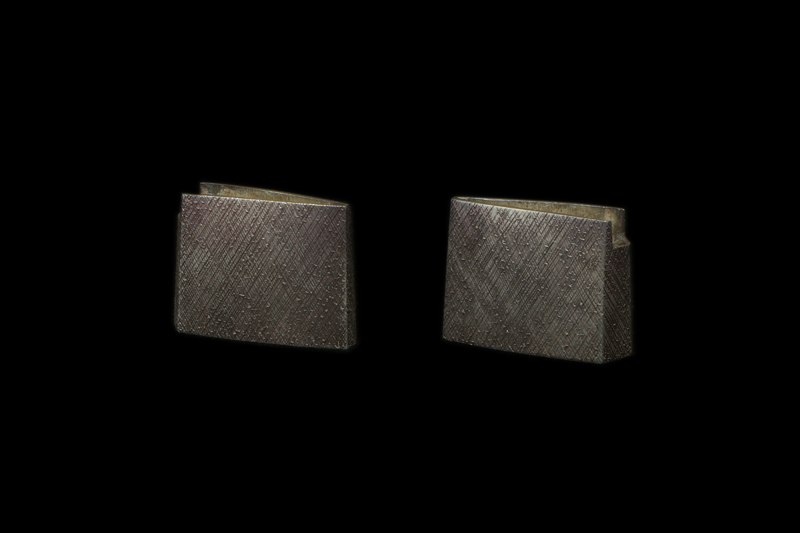

ハバキ(habaki) :銀無垢着一重の桧垣鑢。

目貫(menuki) :金地龍の図。

柄(tsuka) :鮫は親粒が付き巻鮫。

小柄(kotsuka) : 赤銅魚子地龍の図。

鞘(saya) :貝散し鞘。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点になるような傷はありません。