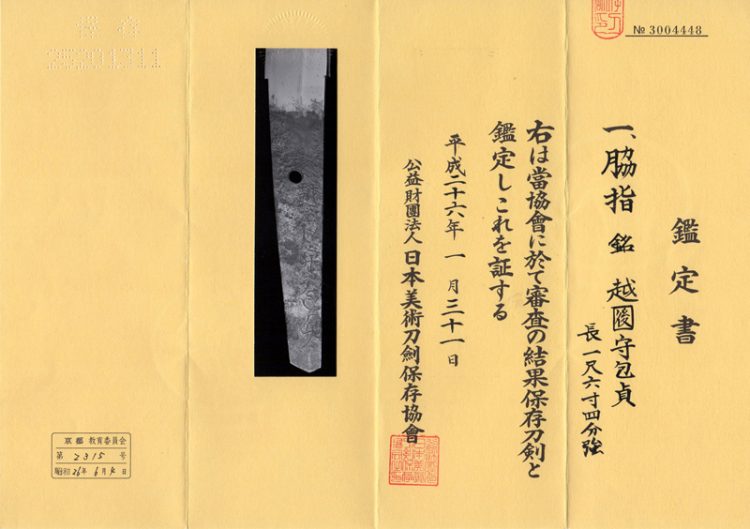

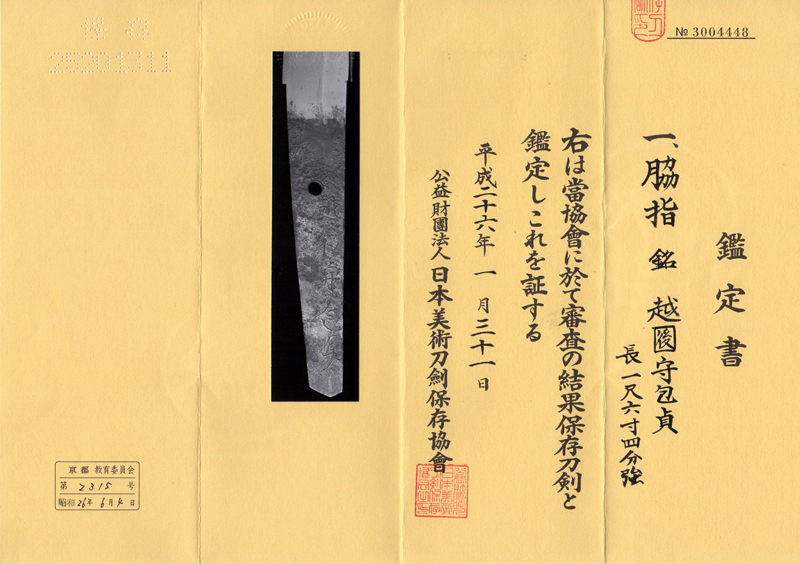

説明

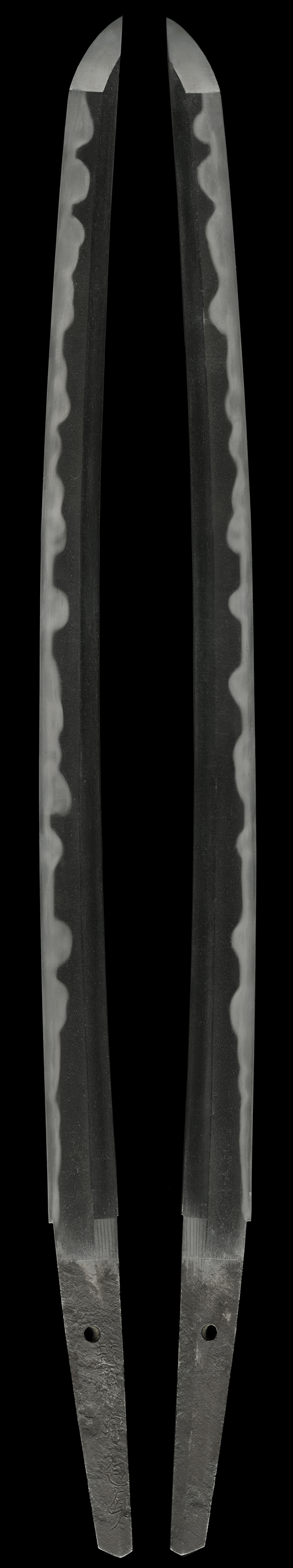

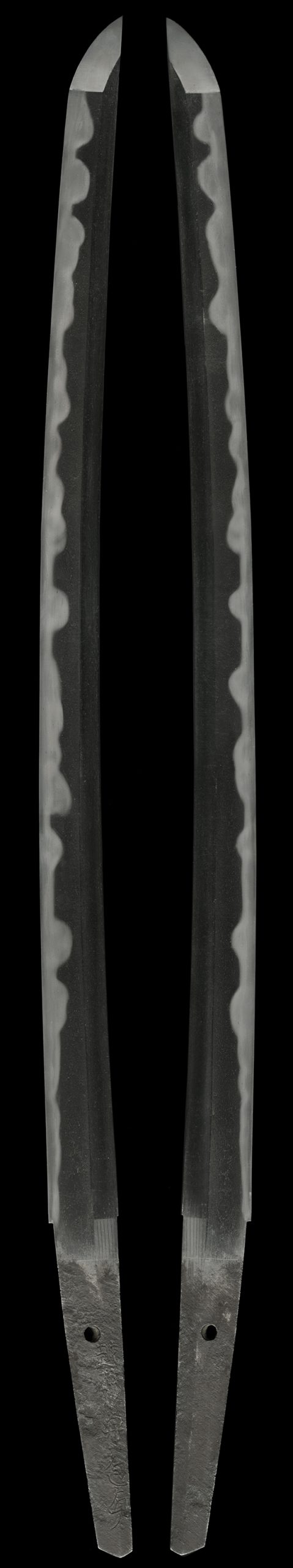

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で、切鑢がかかり、茎尻は栗尻

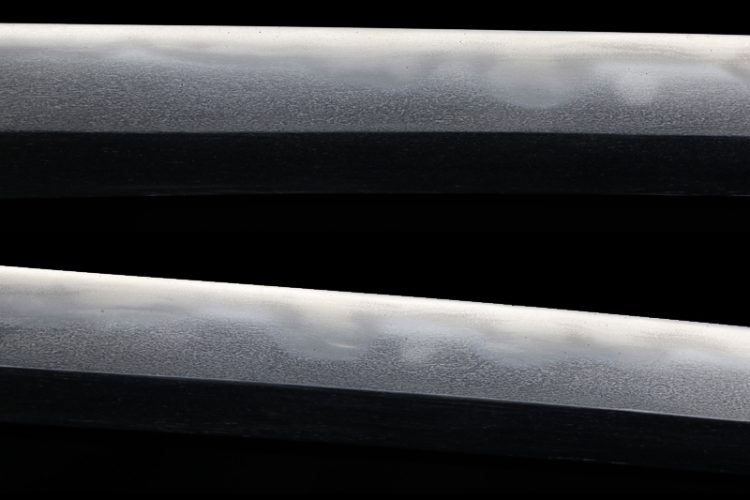

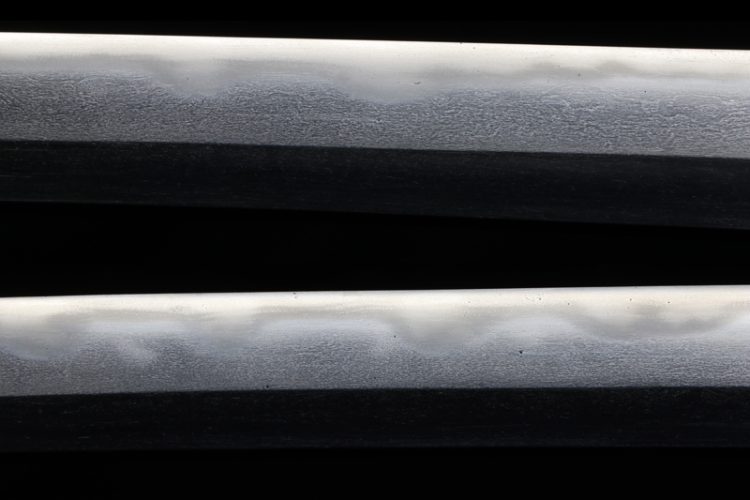

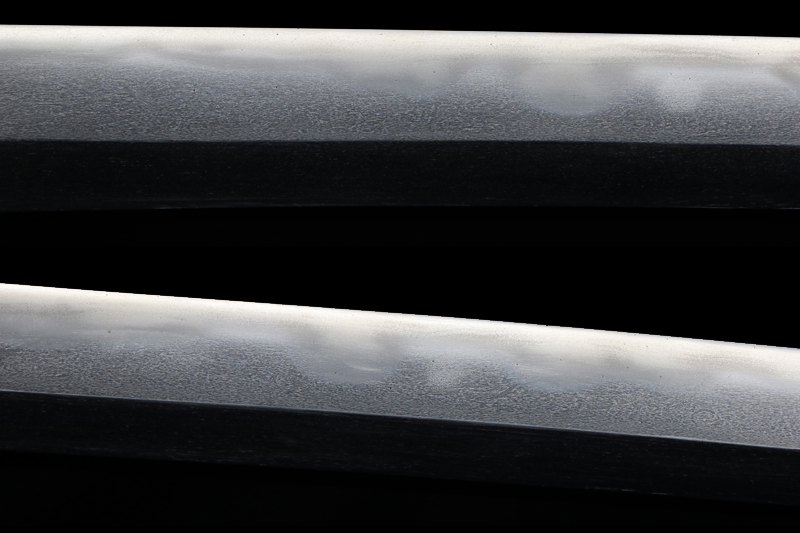

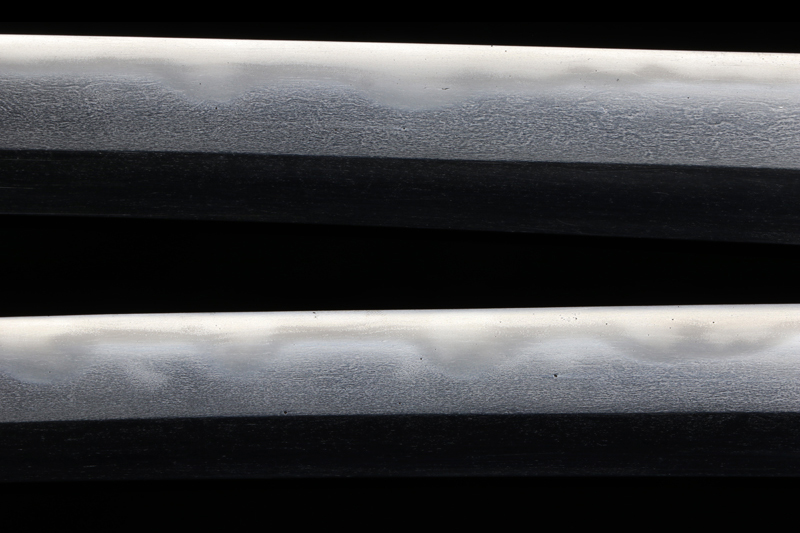

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目肌がよく詰み、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は濤乱風の大互の目乱れ、匂深く小沸良く付き砂流しかかり、刃中は金筋が栄んに入る。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

二代越後守包貞は、美濃国または高知の出身といわれています。大阪に上り、初代山田太夫包貞(越後守包貞)の弟子となりました。その後、養子となり二代包貞を襲名しますが、延宝7年(1679年)に「越後守包貞」の銘を初代の実子である山田岩松に譲り、自身は坂倉言之進照包と改名しました。

彼の作風は、匂口が深く冴えた互の目乱れの刃文を得意とし、その高い技量は、同時代の津田助広や井上真改に迫るものがありました。中には助広に匹敵する傑作も見られます。

初代と比べると、二代の刀は切れ味が優れており、大業物に指定されています。また、棟が高いのも彼の作品の特徴の一つです。

本作は、良く詰んだ地鉄に、彼が得意とした大互の目乱れの刃文を焼き上げた逸品であり、その卓越した技量を示しています。

The second-generation Echigo no Kami Kanesada is said to have been either from Mino Province or Kochi. He traveled to Osaka and became a disciple of the first-generation Yamada Tayu Kanesada (Echigo no Kami Kanesada). Later, he was adopted and succeeded as the second-generation Kanesada. In 1679 (Enpo 7), he passed the name “Echigo no Kami Kanesada” to Yamada Iwamatsu, the biological son of the first generation, and changed his name to Sakakura Gonnoshin Terukane.

His style is characterized by a hamon (temper line) of deep nioiguchi (bright and clear crystalline structures) in a gunome-midare (irregular clove pattern), which he excelled at producing. Many of his works demonstrate exceptional skill, rivaling contemporaries such as Tsuda Sukehiro and Inoue Shinkai. Some of his masterpieces are on par with those of Sukehiro.

Compared to the first generation, his swords were superior in cutting performance and were designated as O-wazamono (blades of great sharpness). Another distinctive feature of his work is the high mune (spine).

This piece features a tightly forged jigane (steel surface) with his signature large gunome-midare hamon, showcasing his renowned craftsmanship.

*登録は昭和26年6月京都の大名登録です。

The registration was made in June 1951 (Showa 26) in Kyoto as a daimyo registration.

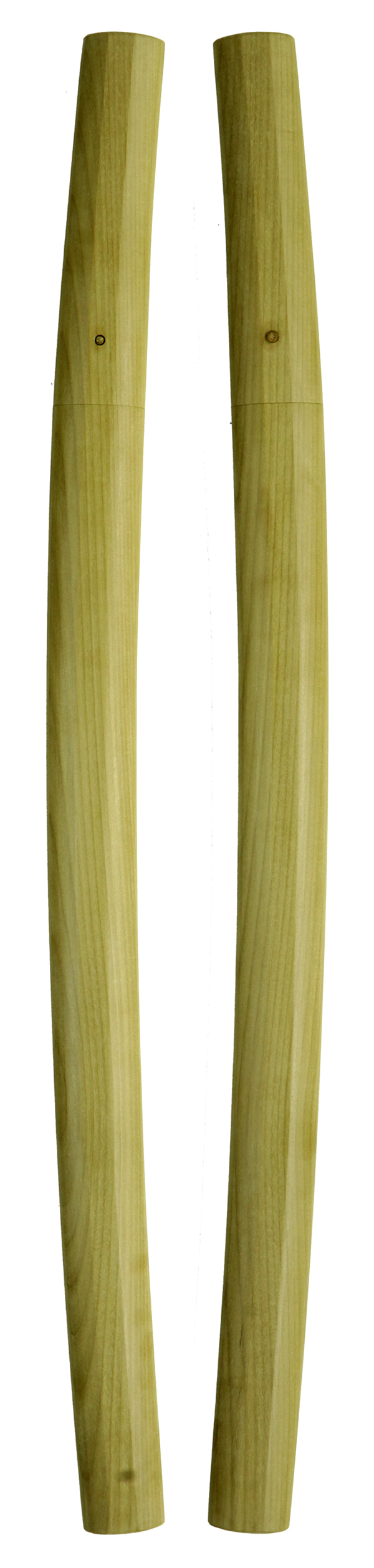

「拵 Koshirae」

拵はクウォリティーが高く、コンディションも良いです。

ハバキ(habaki) :素銅地赤銅着一重の磨き地。

鍔(Tsuba) :赤銅磨き地蝶の金象嵌。

縁頭(FuchiKashira) :赤銅地秋虫の図。

目貫(menuki) :赤銅地菊の図。

柄(Tsuka) :鮫は親粒が付く。柄糸は正絹納戸色の諸撮み巻き。

鞘(Saya) :暗朱の油滴塗り。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。