説明

「刀姿 sword figure」

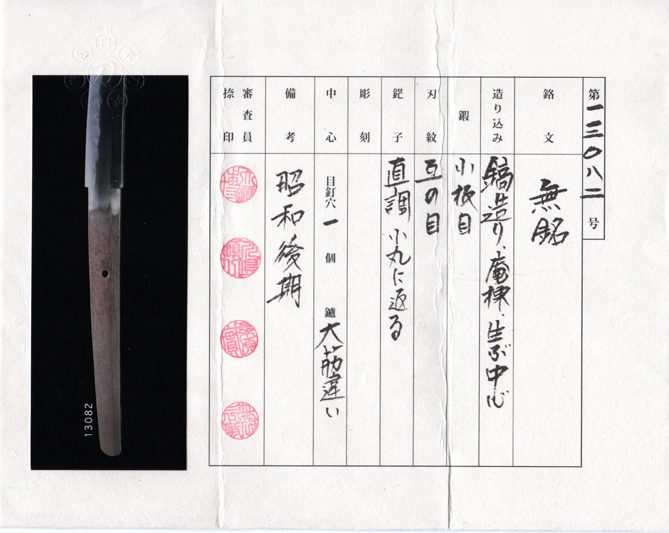

鎬造り庵棟、身幅太く重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で鑢目は切り茎尻は栗尻。

「地鉄 jigane」

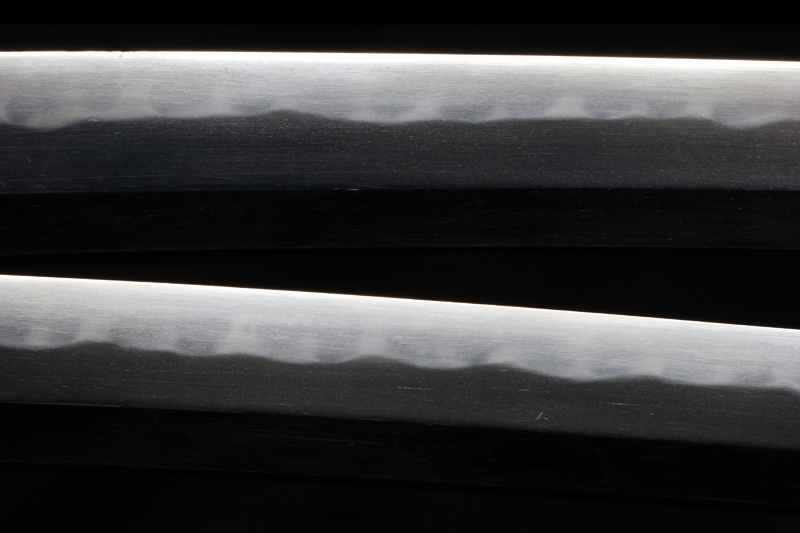

地鉄は板目肌が流れ柾目となり地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目、刃縁は砂流しかかり。刃中は金筋が多く働く。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

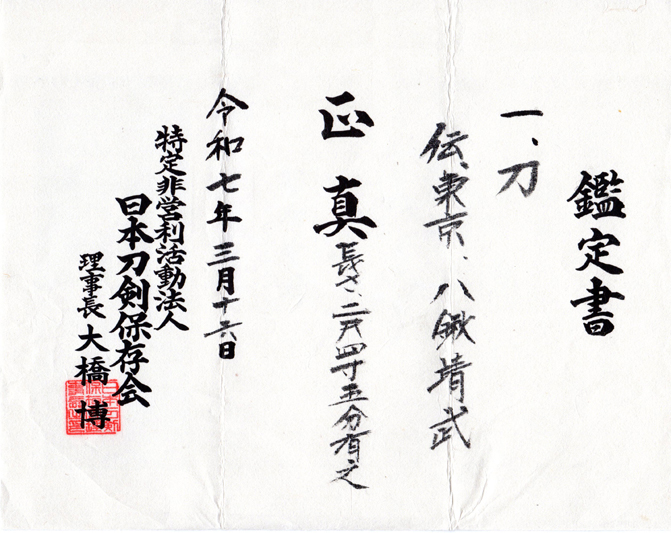

八鍬靖武(やくわ やすたけ)は、明治42年(1909年)に山形県に生まれ、本名は八鍬武。水心子正秀の系統に連なる池田一光の門人です。昭和10年(1935年)に日本刀鍛錬会に入会し、靖国神社の刀匠の一人となりました。

昭和19年(1944年)11月には、当時の陸軍大臣・杉山元帥より「靖武」の銘を授かり、それ以降は「八鍬靖武」として作品に銘を刻みました。

戦後は、昭和29年(1954年)に美術刀剣の製作許可を受け、靖国刀匠の中でも最も早く作刀を再開。新作を次々と発表し、多くの展覧会や品評会で入賞しました。昭和45年(1970年)には、靖国神社創建百周年を記念して、同じく元靖国刀匠であった酒井寛と共に短刀を奉納。昭和48年(1973年)には、伊勢神宮式年遷宮に際し、御料太刀を制作しました。

靖武刀匠はその後も全国の神社の要望に応じ、刀剣を奉納し続けました。昭和56年(1981年)には、公益財団法人日本美術刀剣保存協会より無鑑査刀匠に認定され、正宗賞も受賞しています。

昭和58年(1983年)に74歳で亡くなるまで、靖武は意欲的に作刀に取り組み、豪壮で優美、かつ地鉄の精緻な名刀を数多く残しました。

本作は昭和40年代に製作されたと考えられています。無銘である理由については確証はありませんが、当時の所有者が茎の銘を消して錆を付け、新刀あるいは新々刀の上作と見せかけようとした可能性があります。もしそうであれば、それだけ本作の出来が優れていたことを示す証とも言えます。

拵(こしらえ)は最近作られたものと思われます。元々は260gもある重い鍔(つば)が付いていましたが、軽いものに交換することで抜刀時のバランスが大幅に改善されました。刀身は身幅が広く、刃肉が少ないため、試斬(ためしぎり)に最適な一振りです。

Yakuwa Yasutake, born Take Yakuwa in 1909 (Meiji 42) in Yamagata Prefecture, was a student of Ikeda Ikkō, who belonged to the Suishinshi Masahide lineage. In 1935 (Shōwa 10), he joined the Nihontō Tanrenkai (Japanese Sword Forging Society) and became one of the Yasukuni Shrine swordsmiths.

In November 1944 (Shōwa 19), he was granted the name “Yasutake” by Marshal Sugiyama, then Minister of the Army, and thereafter signed his works as “Yakuwa Yasutake.”

After the war, he was one of the first Yasukuni swordsmiths to resume forging, receiving authorization to produce art swords in 1954 (Shōwa 29). He actively produced new works, submitting them to many exhibitions and competitions where he received numerous awards. In 1970 (Shōwa 45), he offered a short sword in collaboration with fellow former Yasukuni swordsmith Sakai Hiroshi for the 100th anniversary of Yasukuni Shrine. In 1973 (Shōwa 48), he forged a ceremonial tachi for the Ise Grand Shrine’s Shikinen Sengū (periodic rebuilding ritual).

Yasutake also made swords for various shrines across Japan upon request. In 1981 (Shōwa 56), he was officially certified as a Mukansa (exempt from examination) swordsmith by the Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai (NBTHK) and was awarded the prestigious Masamune Prize.

Until his passing in 1983 (Shōwa 58) at the age of 74, Yasutake remained an active swordsmith, producing bold, elegant blades with exceptionally refined jigane (steel grain).

This particular sword is believed to have been made in the 1970s (Shōwa 40s). While unsigned, it is speculated—though only a theory—that the tang’s inscription was deliberately erased and rusted by the owner at the time in an attempt to pass it off as a high-grade shin-tō or shinshintō blade. If true, this may serve as evidence of its outstanding quality.

The koshirae (mounting) appears to have been recently made. The original tsuba weighed 260 grams, so it was replaced with a lighter one, significantly improving the balance when drawn. The blade has a wide mihaba (blade width) and minimal niku (blade meat), making it ideal for test cutting (tameshigiri).

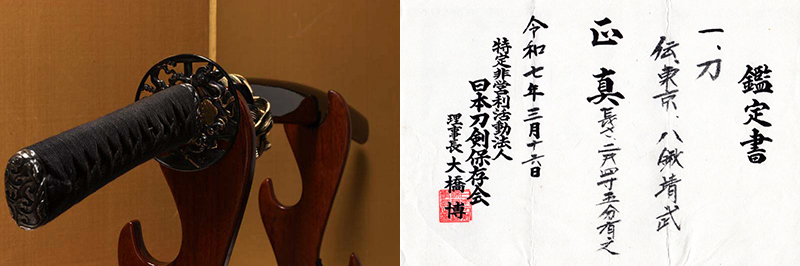

「拵 Koshirae」

ハバキ(habaki) :銀無垢一重腰祐乗。

鍔(tsuba) :素銅黒染武者の図(藻柄子宗典レプリカ)。

縁頭(futikasira):銀地波の図。

目貫(menuki) :銀地鯉の図。

柄(tsuka) :柄巻は正絹黒の諸捻り巻。

鞘(saya) :黒呂。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概ね良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。