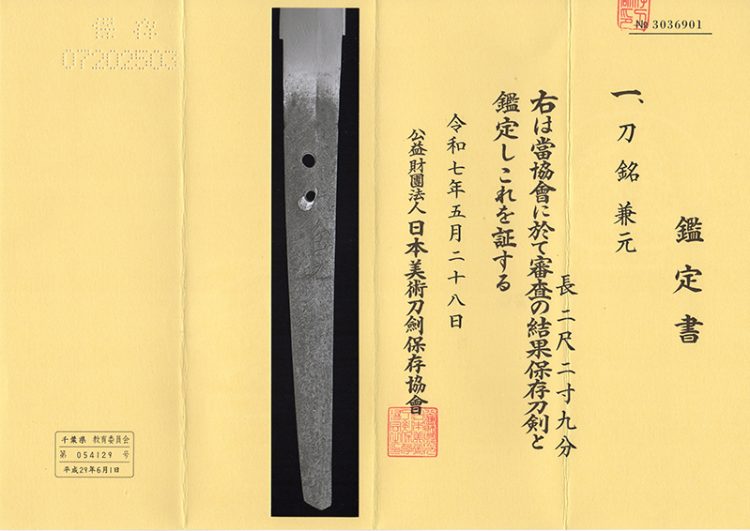

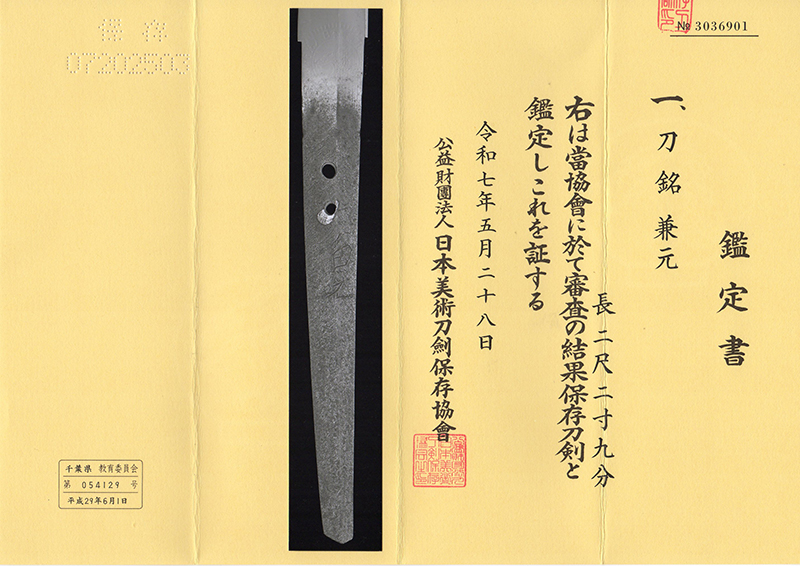

説明

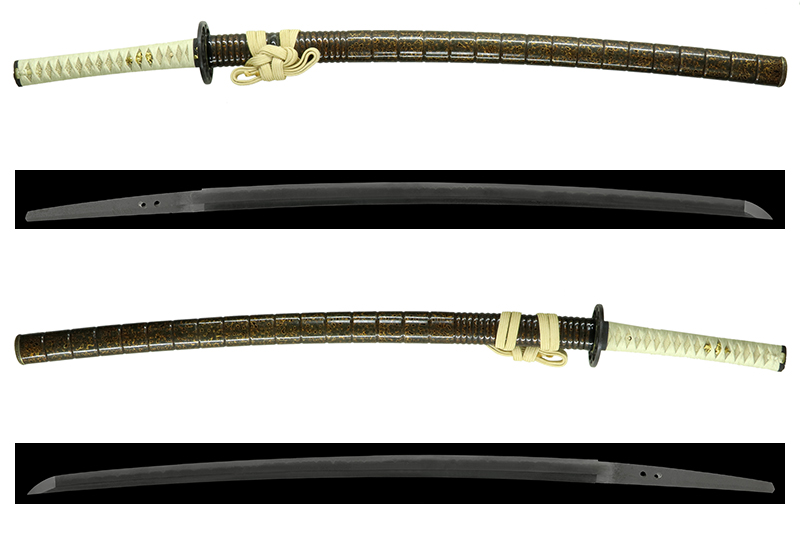

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎はやや区が送られ鑢目は鷹の羽、鑢目は入山形。

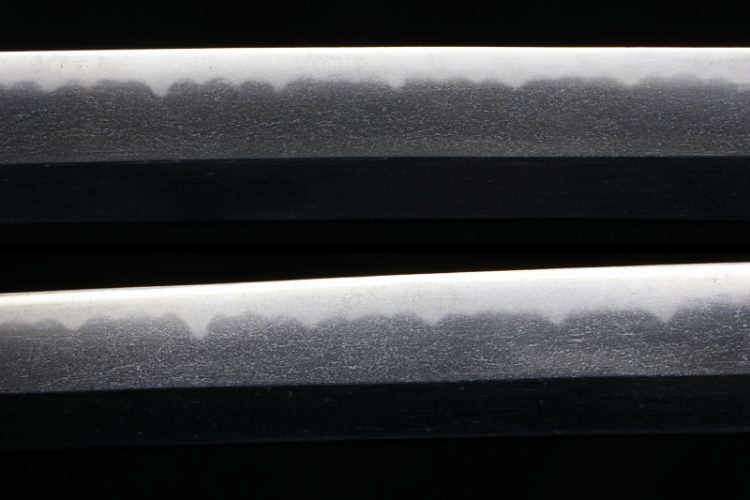

「地鉄 jigane」

地鉄は板目肌が刃縁辺りで流れ柾がかり、白気映りが立つ。

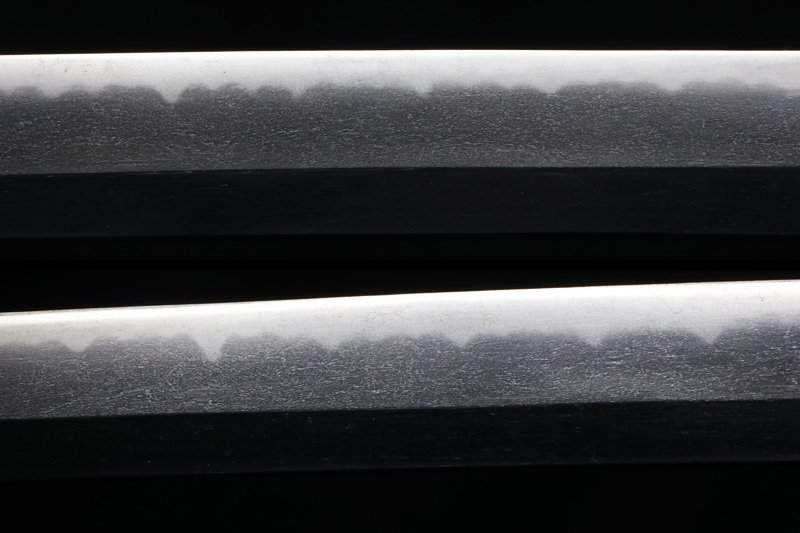

「刃紋 hamon」

刃紋は尖り互の目(俗に言う三本杉)、刃縁砂流しかかり、刃中は金筋が働く。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

兼元、赤坂千手院國長系の鍛冶で、初代は明王から永正の年季が確認されている。二代は有名な孫六兼元で三本杉の創始者、大業物として有名です、大永から享禄の年季が確認されている。三代は二代孫六兼元とも言われていますが、年季の入った作品が確認されていない、多分天文から永禄にかけて作刀されていたのでしょう。

本作は、二代孫六兼元(兼元三代)です。元々が二尺三寸六分くらいの刀身に、少し短い茎の付いた天文から永禄頃の姿をしています。この頃は室町中期の片手打の姿から手打の姿に変わる過度期で、刀身が長く成ってきていますが茎は短いままの打刀が多く作られた時代です。

また初代、二代の兼元の三本杉は洗練されていない不揃さが特徴です。

刀身は良く鍛えられた地鉄に、父から継承した三本杉を見事に焼き上げていますが。刀身のコンディションは良好です。

拵は江戸時代に作られた拵で、金具類は品質の良い物が使われ、鞘は印籠鞘で鯉口から20cmほどが千段刻みに成り、鞘塗は焦げ茶色の堆朱に青貝を散らした、素晴らしい拵です。

Kanemoto belonged to the Akasaka Senjuin Kuninaga lineage of smiths. The first generation is confirmed to have been active from the Meiō to the Eishō eras. The second generation is the famous Magoroku Kanemoto, originator of the sanbonsugi hamon, and well known as an ō-wazamono (blade of superior cutting ability), with dated works confirmed from the Daiei to Kyōroku eras. The third generation is sometimes referred to as the “second-generation Magoroku Kanemoto,” though no dated works have been confirmed; it is thought that he was active from the Tenbun to Eiroku eras.

This piece is by Magoroku Kanemoto II (sometimes regarded as Kanemoto III). It originally had a blade length of about 2 shaku 3 sun 6 bu, with a somewhat short tang, reflecting the style of the Tenbun to Eiroku period. This was a transitional era when the form shifted from the katate-uchi blades of the mid-Muromachi period to uchigatana; blades were becoming longer, but the tangs often remained short.

Another characteristic is that the sanbonsugi hamon of the first and second generations of Kanemoto is distinguished by a lack of refinement and irregularity.

This blade is forged with a finely worked jigane and beautifully displays the sanbonsugi hamon inherited from his father. The blade remains in good overall condition.

The koshirae was made in the Edo period, using high-quality fittings. The saya is of the inrō style, with about 20 cm from the koiguchi carved in fine sen-dan grooves. The lacquer finish is a splendid dark brown carved tsuishu sprinkled with blue shell inlay.

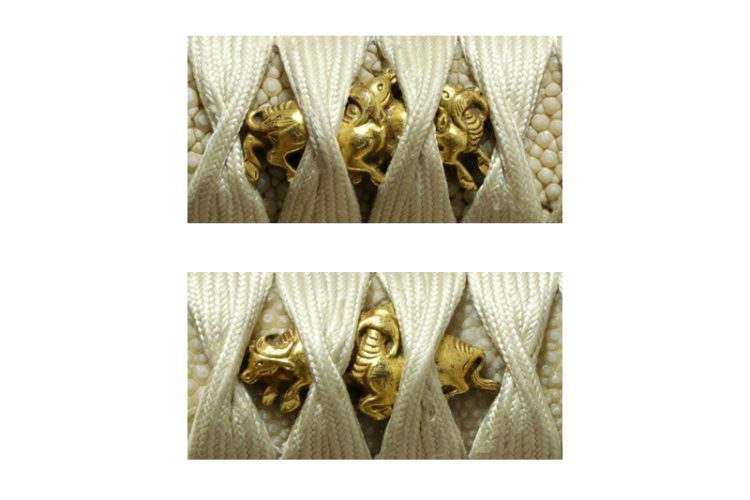

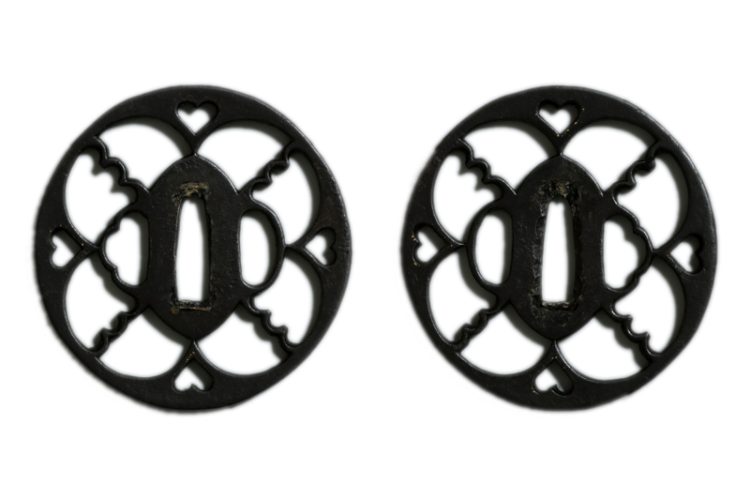

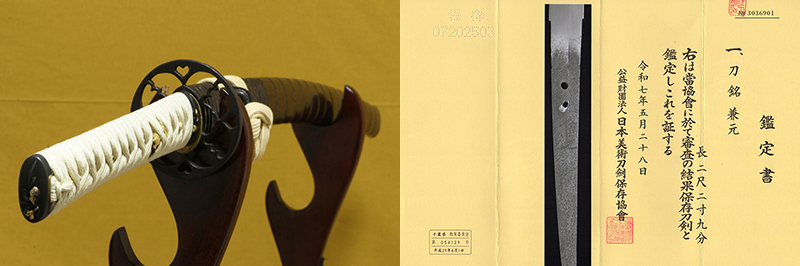

「拵 Koshirae」

拵の他に、高級な虎斑の白鞘が付いています。

ハバキ(habaki) :素銅地銀銀着一重の一文字。

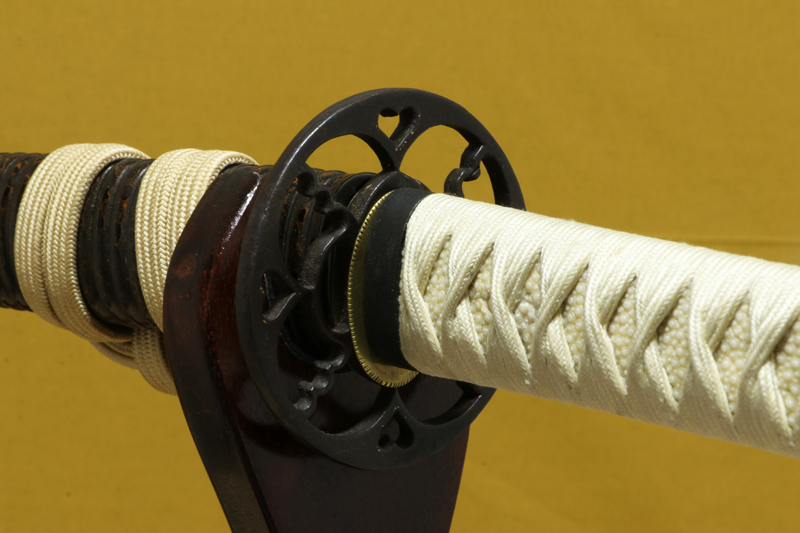

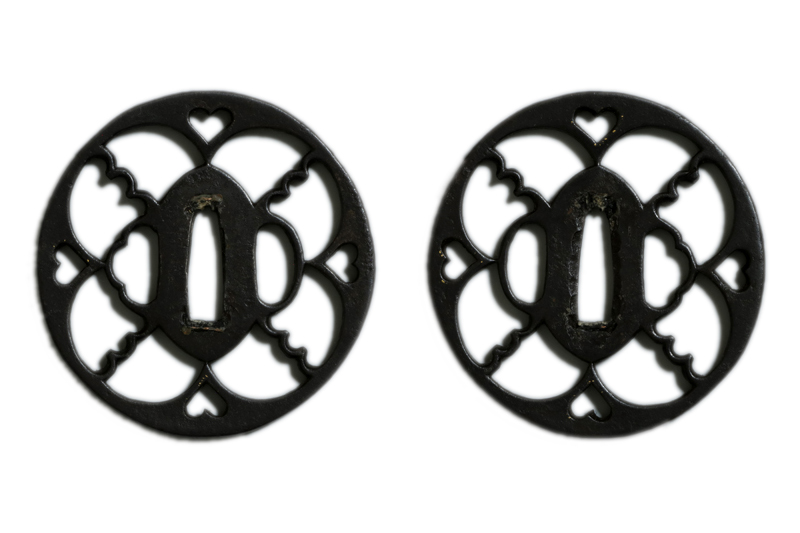

鍔(tsuba) :鉄地丸形雁金と猪目すかし。

縁頭(futikasira):赤銅魚子地花の図。

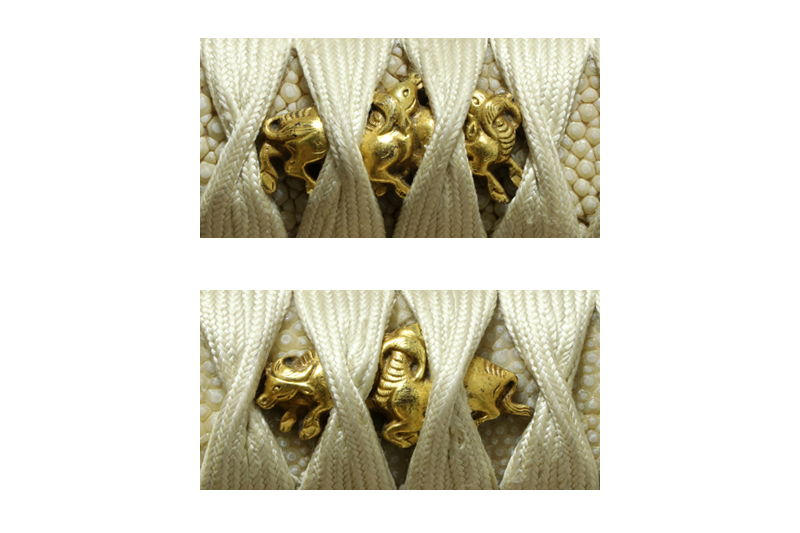

目貫(menuki) :金地牛の図。

柄(tsuka) :鮫は親粒が付く、柄巻は正絹卯の花色の諸撮み巻。

鞘(saya) :鞘は印籠鞘で鯉口から20cmほどが千段刻みに成り、鞘塗は焦げ茶色の堆朱に青貝を散らしている。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:良好です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。