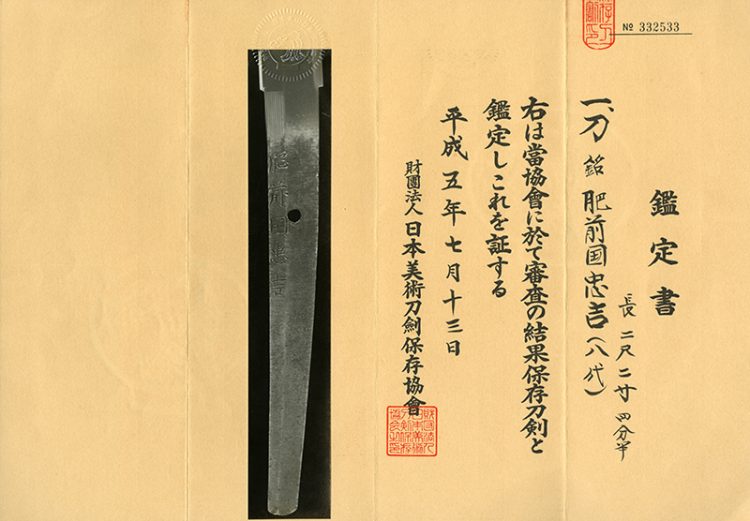

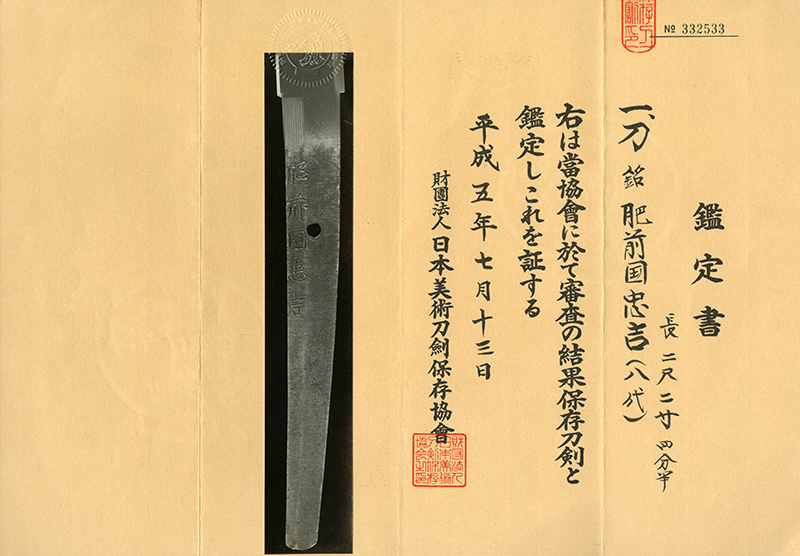

説明

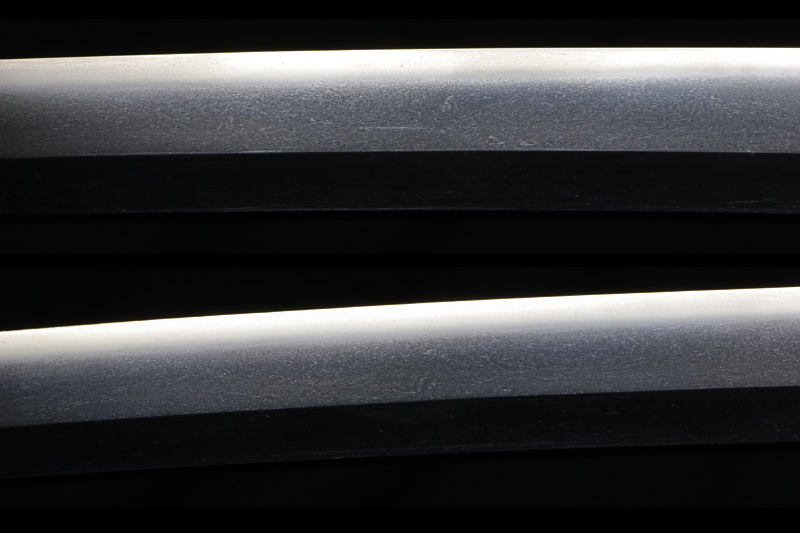

「刀姿 sword figure」

鎬作り庵胸、身幅重尋常、鳥居反り中鋒、茎は生で鑢目は切、茎尻は栗尻。

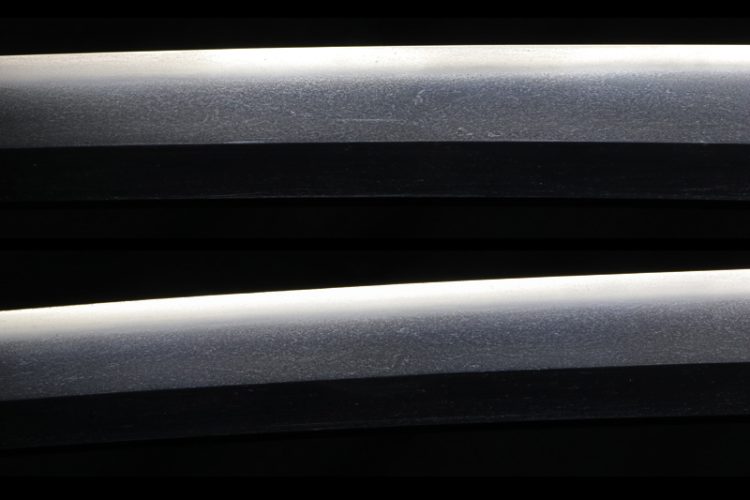

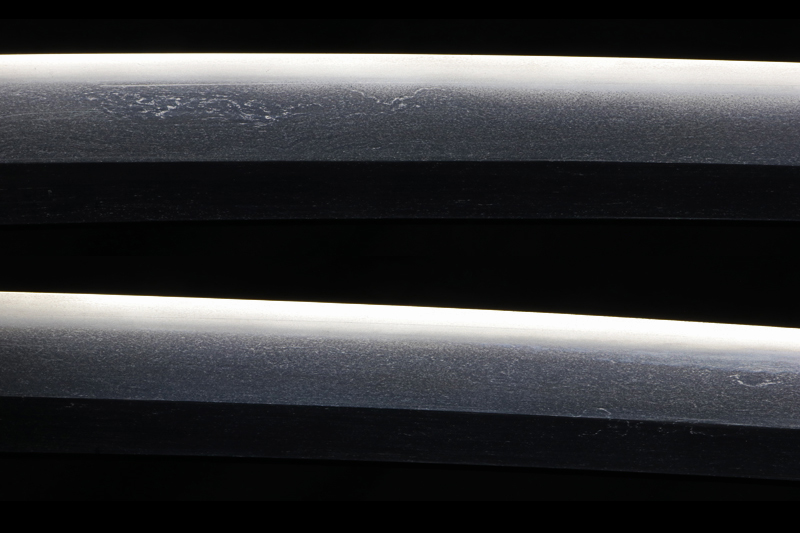

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目肌詰んで粉糠肌となり、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は小沸出来の中直刃でやや湾れる。釯子は直ぐに入り深く返る。

「特徴 detailed」

肥前國忠吉は、肥前佐賀藩のお抱え刀工で、江戸時代初期慶長から明治時代初期の廃藩置県まで続きました。

この刀は八代忠吉の作品で、初代、二代、三代に次ぐ良工と言われています。また彼は鍋島藩の反射炉による製鉄技術の開発にも大きな足跡を残しています。

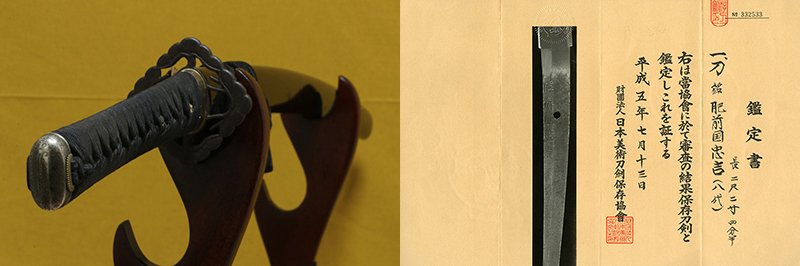

刀身のコンディションは良く、拵の鞘は青貝散しの高級な塗りが施された逸品です。

Hizen Tadayoshi was a retained swordsmith of the Hizen Saga Domain, active from the Keichō era in the early Edo period through to the abolition of feudal domains in the early Meiji period.

This particular sword was crafted by the eighth-generation Tadayoshi, who is regarded as a skilled artisan, following in the footsteps of the first through third generations.

He also made significant contributions to the development of iron manufacturing technology through the Nabeshima Domain’s reverberatory furnace.

The blade is in excellent condition, and the scabbard features a luxurious ao-gai chiri (blue mother-of-pearl) lacquer finish, making it a masterpiece.

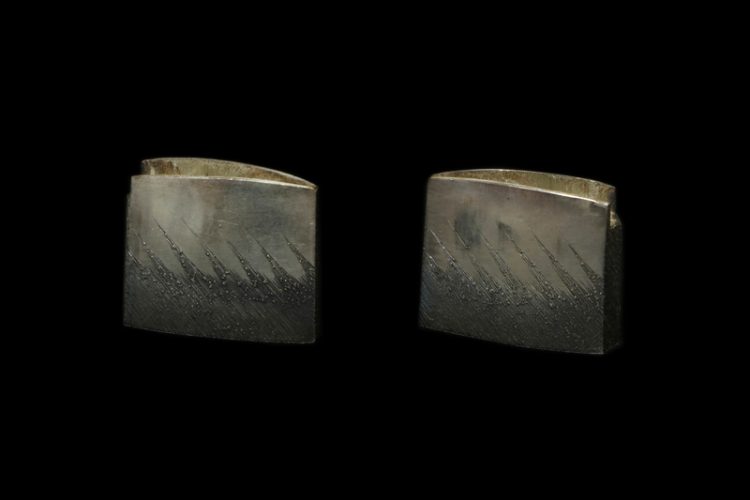

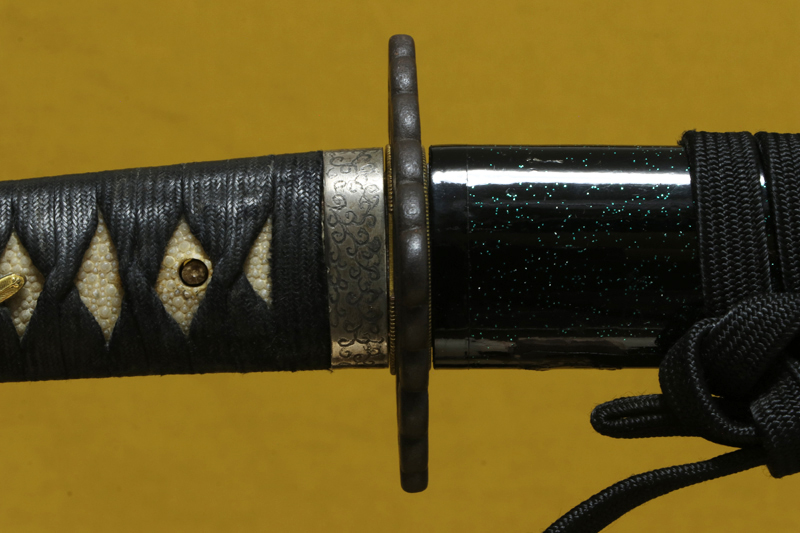

「拵 Koshirae」

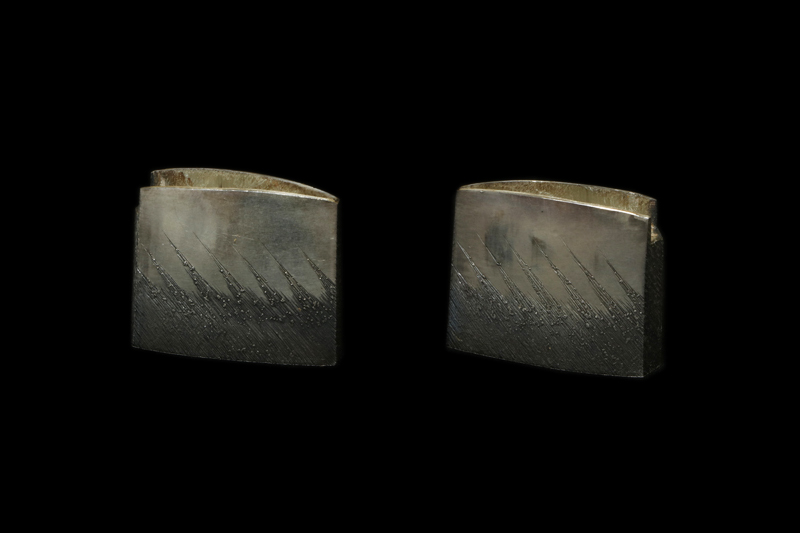

ハバキ(habaki) :銀無垢一重の腰祐乗。

鍔(tsuba) :鉄地菱形松の図。

縁頭(futikasira):銀無垢肥後唐草の図。

目貫(menuki) :海老の図。

柄(tsuka) :柄糸は正絹黒色の諸捻り巻き。

鞘(saya) :青貝散し鞘。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:概ね良好です。

傷:欠点になるような傷はありません。