説明

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅重尋常、鳥居反り中鋒。茎は生で筋違い鑢がかかる、茎尻は栗尻。

「地鉄 jigane」

地鉄は小板目が詰み地沸付く。

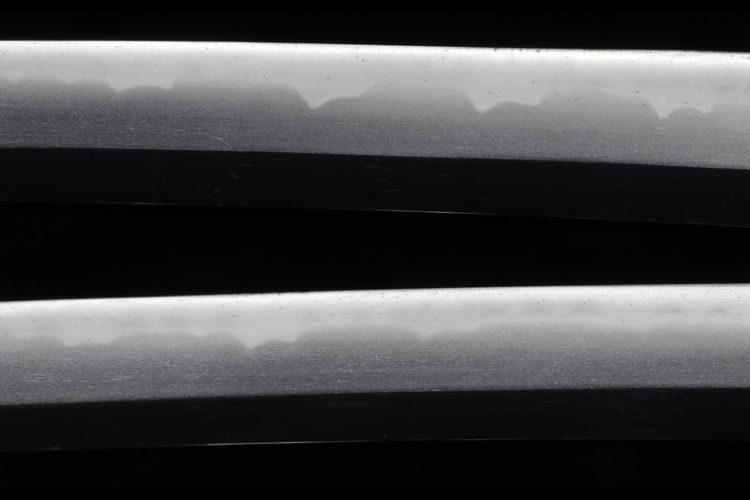

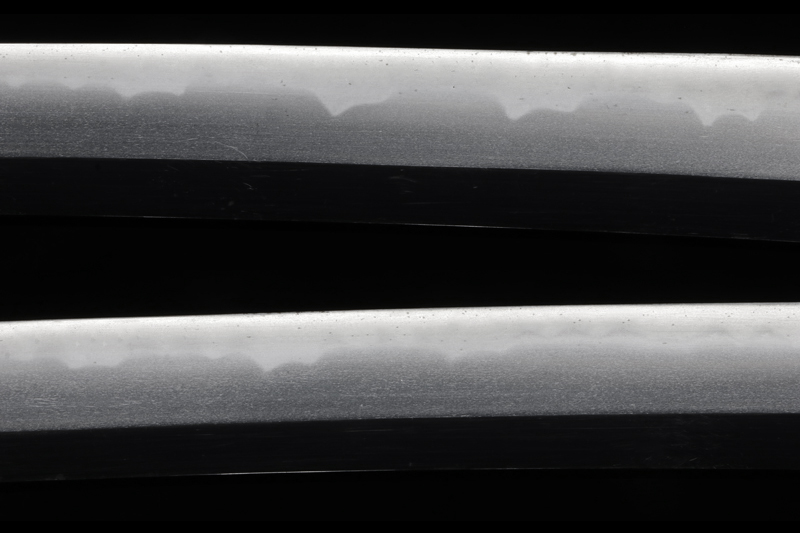

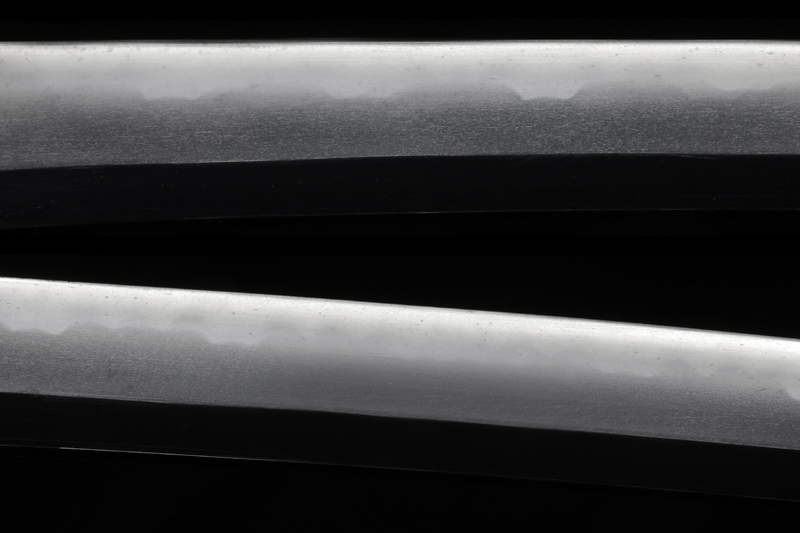

「刃紋 hamon」

刃紋は小沸出来の互の目、尖り刃を交え足入る。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

兼守、本名は西田林弥、元陸軍受命刀匠、戦前に岐阜県関市で作刀していた刀匠です。

本作は昭和17年に作られた刀で、鍛錬刀です。茎の上部に「関」の品質マークが刻印されています。

兼守の銘は、「刀匠兼守」として、包丁等が現在も作られています。

刀身は古研ぎのため、少し薄錆が有りますが、鑑賞には支障がない程度です。

鮫鞘の半太刀拵は珍しく貴重です、この機会を逃さないでください。

Kanemori, whose real name was Nishida Rinya, was an officially appointed swordsmith for the Japanese Army and crafted swords in Seki City, Gifu Prefecture, before the war.

This particular sword was forged in 1942 (Showa 17) and is a tanren-to (Forged sword). The upper part of the tang is stamped with the “Seki” quality mark. Kanemori’s name is still used today for kitchen knives and other blades under the brand “Tosho Kanemori.”

The blade, being in an older polish, shows some light rust, but it is not severe enough to affect its suitability for display.

The half-tachi koshirae (mountings) with a sharkskin saya (scabbard) is a rare and valuable feature. Don’t miss this unique opportunity to own this piece!

「拵 Koshirae」

半太刀拵も刀と同じ時代に作られた物で、太刀金具は銅を黒染し縁を金鍍金した物だと思います。また鞘は鮫革を巻いて研ぎ出した物で親粒が付いています。

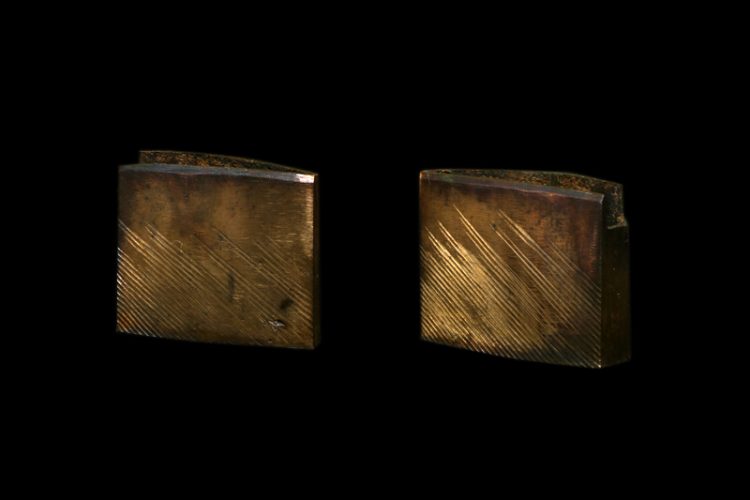

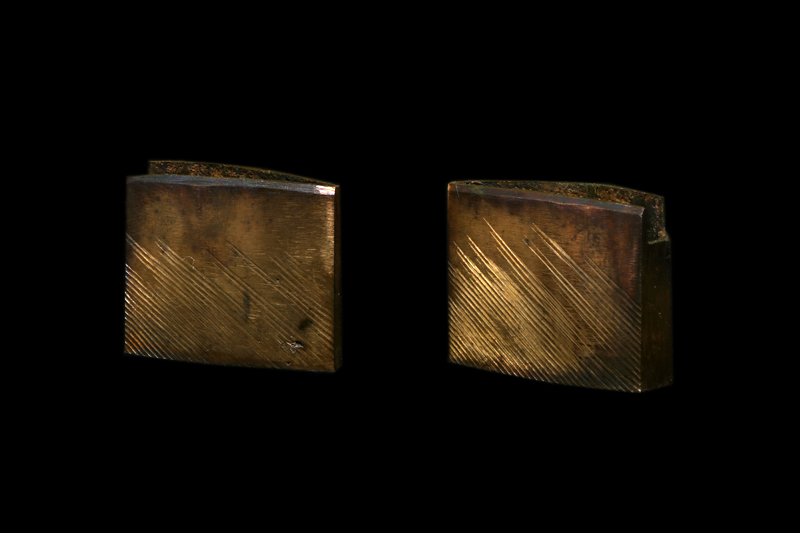

ハバキ(habaki) :素銅地一重の腰祐乗。

鍔(Tsuba) :素銅地太刀鍔覆輪黒染。

太刀金具(Tachi-kanagu) :素銅地唐草彫黒染太刀金具。

目貫(menuki) :牡丹の図。

柄(Tsuka) :柄糸は正絹納戸色の諸捻り巻。

鞘(Saya) :研ぎ出し鮫鞘。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古研ぎのため、少し薄錆が有りますが、鑑賞には支障がない程度です。

傷:欠点に成るような傷は有りません。