説明

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅やや細く重尋常、鳥居反り大鋒。茎は大磨り上げ、鑢目は切、茎尻は一文字に切られる。

「彫物 carving」

彫り物は片チリの棒樋が茎尻辺に掻き流し。

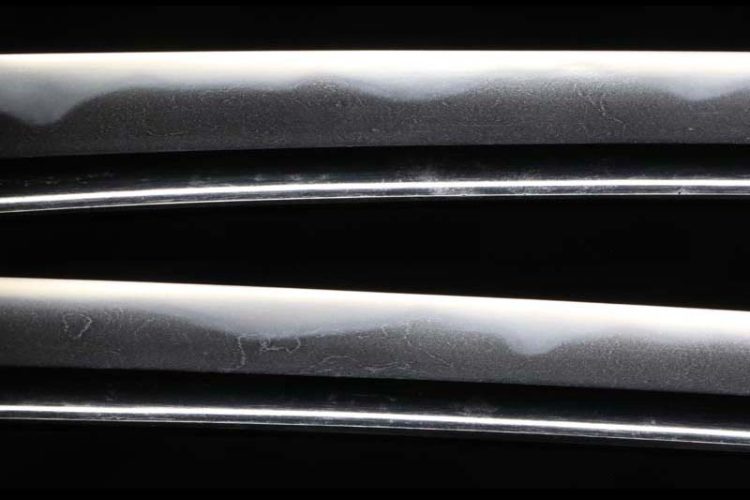

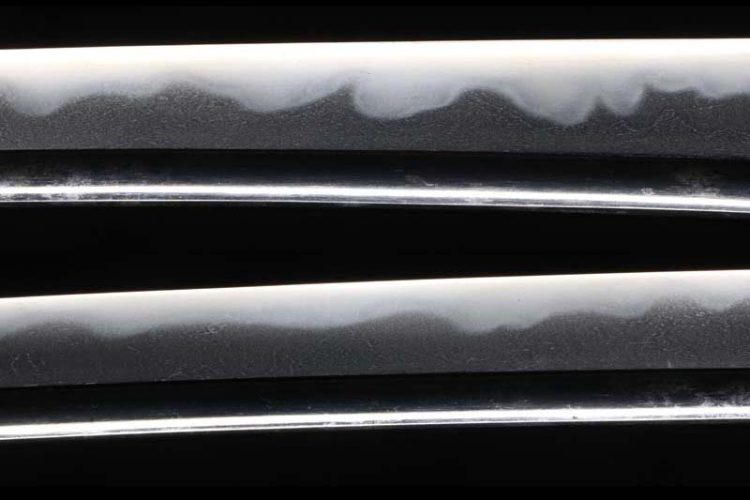

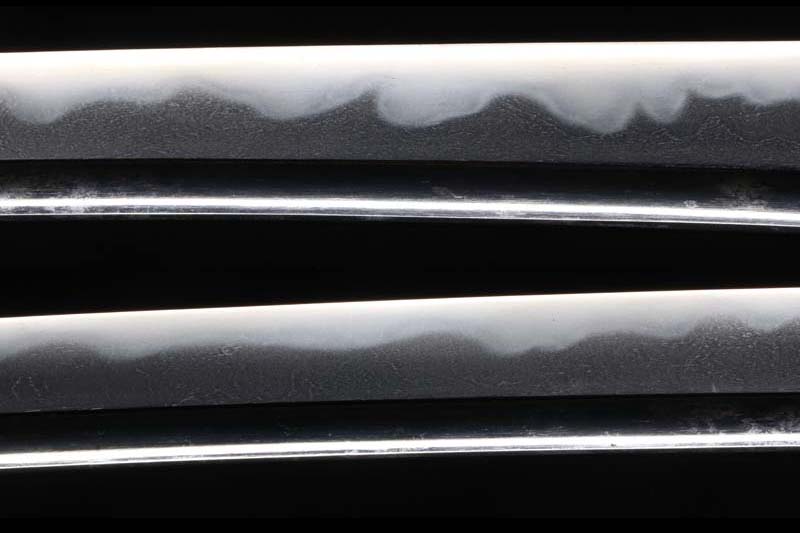

「地鉄 jigane」

地鉄は板目に小板目が交り、地沸付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は互の目乱れ、刃縁沸が付き、砂流しかかり、刃中は金筋が入る。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴 detailed」

本作、大磨り上げ無銘の刀です。大鋒や刀姿から室町時代後期の天正頃に作られた太刀を、江戸時代に磨り上げ、打刀に仕立て直した物と思われます。刀身には少し薄錆が有りますが、鍛え割れ等の傷は有りません。

拵は幕末の半太刀拵で、半太刀金具は赤銅の一作です。

重量軽くバランス良く、反りも頃合いで、鑑賞のみならず居合でも使えます。

戦国時代に作られた刀で居合をすると、戦国武士の息吹が伝わってきます。

This is an ō-suriage mumei (greatly shortened, unsigned) sword. Judging from its large kissaki (tip) and overall shape, it was likely originally forged as a tachi in the late Muromachi period around the Tenshō era (1573–1592) and later shortened and remounted as an uchigatana during the Edo period. The blade has some light surface rust but no forging flaws like kitae-wari.

The koshirae is a late Edo period han-tachi style, with matching fittings (kanagu) crafted from shakudō (a copper-gold alloy).

It is lightweight, well-balanced, and has an appropriate curve (sori), making it suitable not only for display but also for iaido practice. Practicing iaido with a sword forged during the Sengoku (Warring States) period allows one to feel the spirit and breath of the samurai from that era.

「拵 Koshirae」

拵は江戸時代に作られた半太刀拵で、コンディションは概ね良好です。

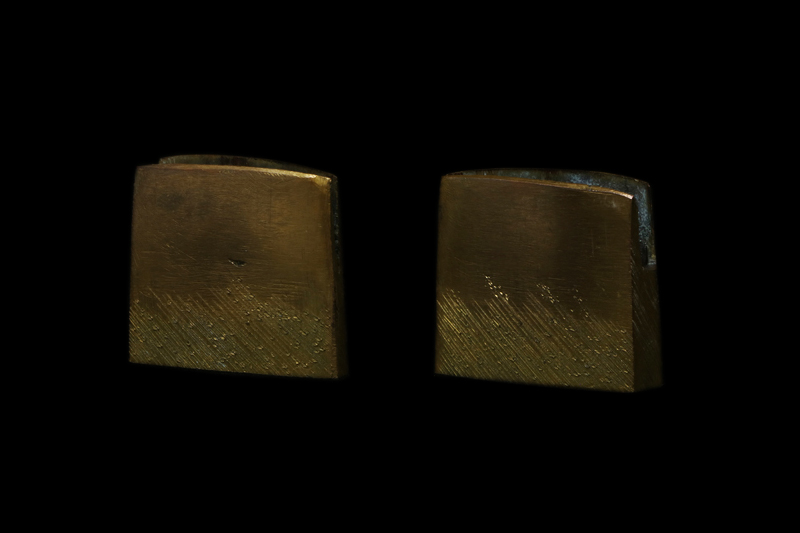

ハバキ(habaki) :素銅地一重の腰祐乗。

鍔(tsuba) :鉄地冥加透かしの図。

半太刀金具(Hantachi-kanagu):赤銅地半太刀金具。

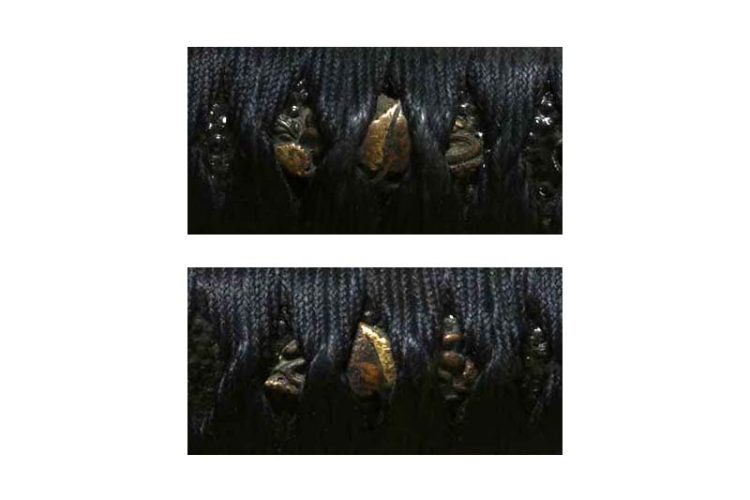

目貫(menuki) :山椒の図。

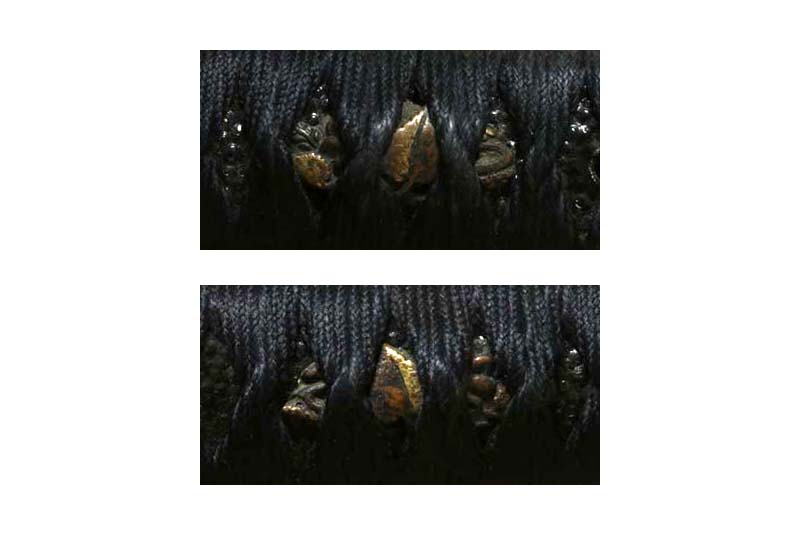

柄(tsuka) :鮫は親粒が付き黒染、柄巻は正絹黒色の諸捻り巻。

鞘(saya) :乾漆黒石目。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古研ぎのため、少し薄錆が有りますが、地刃は良く見えます。

傷:鍛割等の欠点に成るような傷は有りません。