説明

「刀姿 sword figure」

鎬造り庵棟、身幅尋常重厚く、鳥居反りで反り浅く大鋒。茎は生で化粧鑢がかかる、茎尻は浅い入山形。

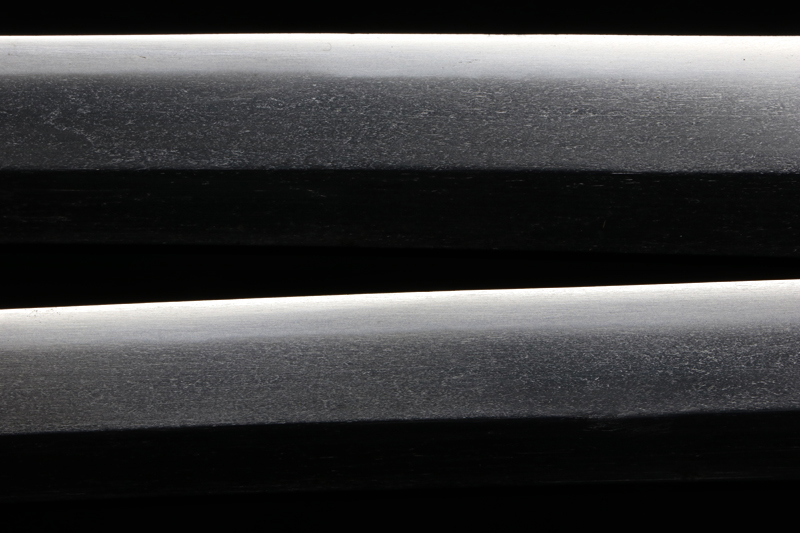

「地鉄 jigane」

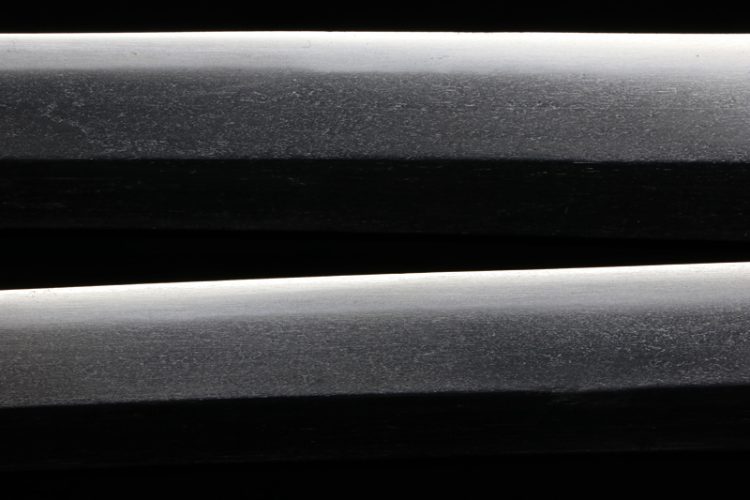

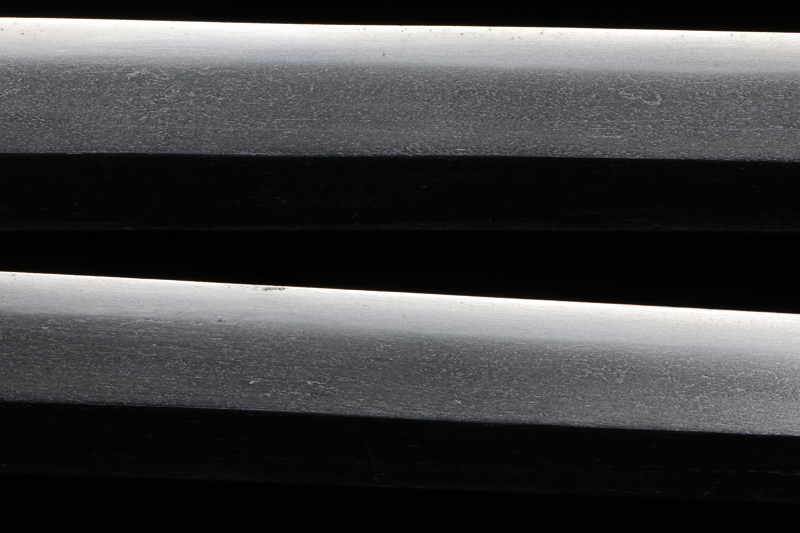

地鉄は小板目肌が良く詰み、地沸厚く付く。

「刃紋 hamon」

刃紋は沸出来の中直刃、刃縁小沸付き砂流しかかる、釯子はは直ぐに入り小丸に返る。

「詳細 detailed」

無銘の新々刀です。作られた時代は江戸時代末期で、当時の勤皇刀の姿をしています。

刀身のコンディションは古研ぎのため、薄錆やヒケが有りますが、地刃は良く見えます。

拵は上質の金具を使って作られており鞘には家紋が入っています。登録は昭和26年6月の京都の大名登録のため、身分の高い武士の差料だったのでしょう。研ぎ直して鑑定に出すのも良いかも知れません。またこのままで試斬に使えます。

This is a shinshintō (late Edo period sword) with no signature (mumei), and it features the characteristic style of a kinno-tō (Imperial loyalist’s sword) from the end of the Edo period.

The blade is in an old polish, so there are some light rust spots and minor scratches, but the jigane (steel grain) and hamon (temper line) are still clearly visible.

The koshirae (mounting) is made with high-quality fittings, and the scabbard bears a family crest (kamon).

The sword was registered in June 1951 (Showa 26) in Kyoto as a daimyō registration, suggesting it may have belonged to a high-ranking samurai.

It may be worth having the blade professionally polished and submitted for appraisal. However, it is also suitable for use in tameshigiri (test cutting) as is.

「拵 Koshirae」

拵は上質の金具を使って作られており鞘には家紋が入っています。柄巻は傷んでいたので、新品に巻替えました。鞘は少し凹みが有りますが、概ね良好です。

ハバキ(habaki) :素銅一重の磨き地。

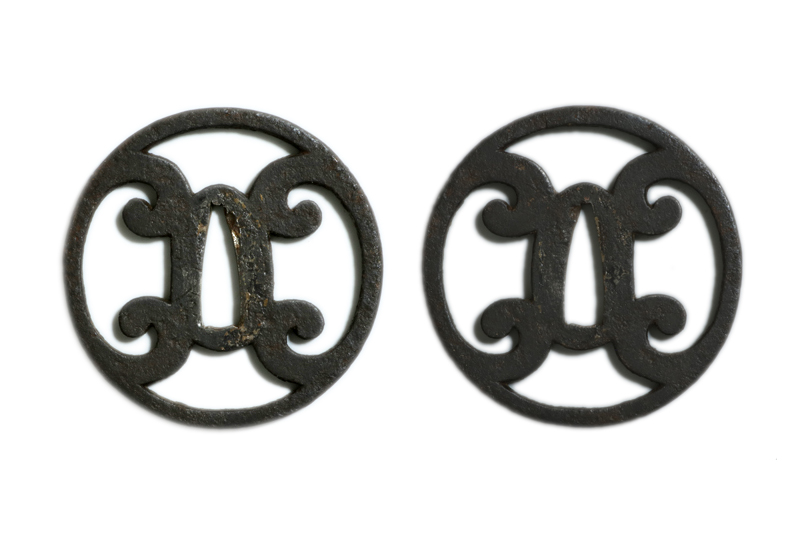

鍔(tsuba) :鉄地雲板の図(紀州住貞命)。

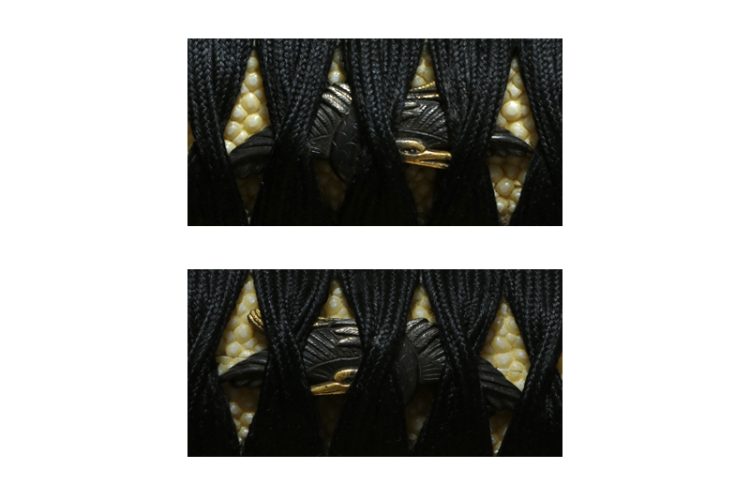

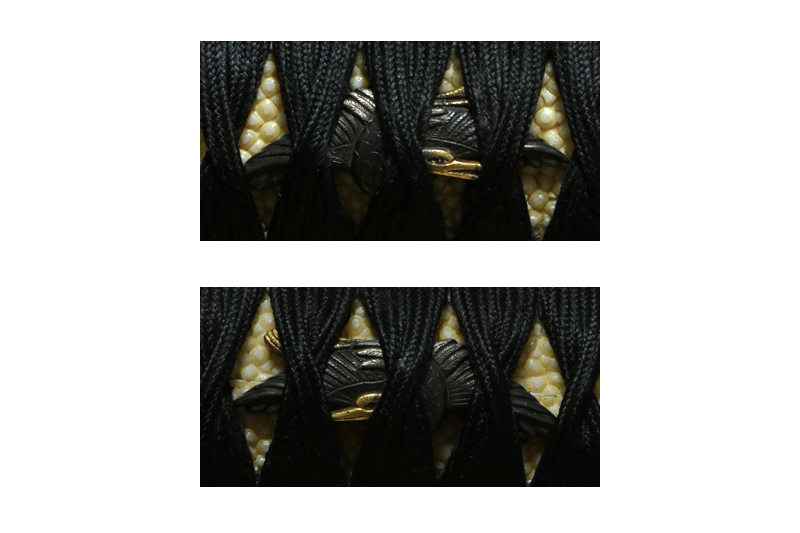

縁頭(futikasira):四分一磨き地月に雁の図。

目貫(menuki) :赤銅地鷺の図。

鐺(kojiri) : 銀無垢波の図。

柄(tsuka) :鮫は親粒が付き巻鮫、柄巻は正絹黒の諸撮み巻(新品)。

鞘(saya) :乾漆黒石目。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古研ぎのため、薄錆やヒケが有りますが、地刃は良く見えます。

傷:欠点になるような傷は有りません。