説明

「体配」

鎬造り庵棟、身幅細く重尋常、鳥居反り中鋒、茎は大磨り揚げで鑢目は切、茎尻は一文字に切られる。

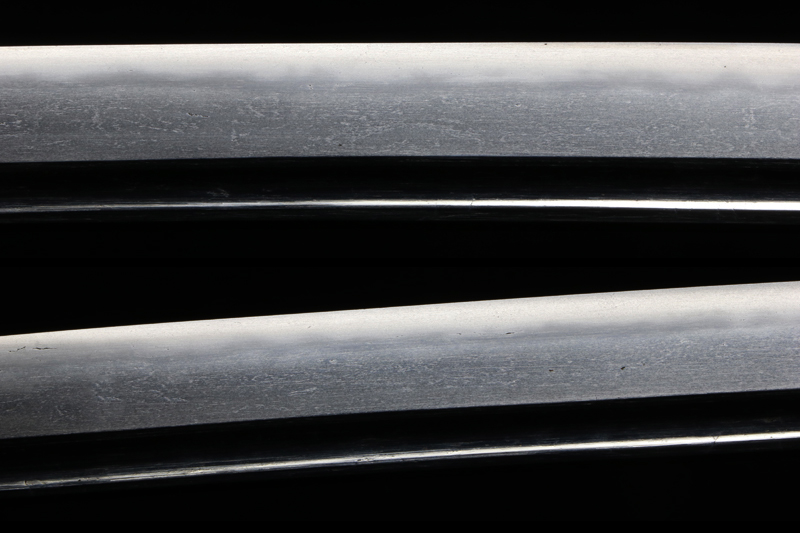

「彫り物」

彫物は差表に二筋樋が物打ち辺りから茎の頭まで掻き流しとなり、差裏には両チリの棒樋が物打ち辺りから茎の頭に丸留と成る。

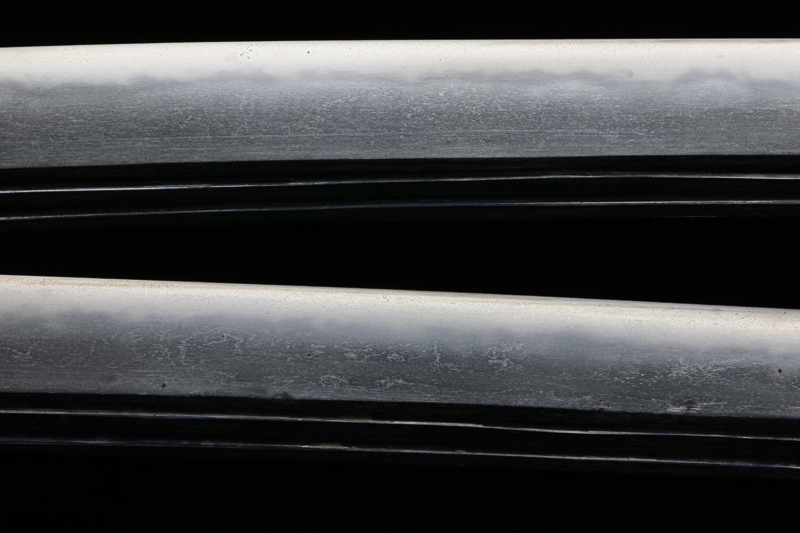

「地鉄」

地鉄は板目肌に小板目が交じり、白気映りが立つ。

「刃紋」

刃紋は互の目乱れ、尖り刃を交え、刃縁沸付砂流しかかり、刃中は金筋、葉が入る。釯子は乱れ込み小丸に返る。

「特徴」

兼吉は大和國の手掻派に属する刀工で、初代は「包吉」とも銘を切っています。室町時代初期の応永頃に、大和から関へ移住しました。

初代兼吉は法号を「善定(ぜんじょう)」と名乗ったことから、この系統は「善定派」と呼ばれるようになりました。善定兼吉の系統は代々、関七流の鍛冶惣領を務め、明治時代の小坂金兵衛善定兼吉までその名跡が続いています。

本作は、室町時代後期の大永頃に制作された善定兼吉の作と考えられます。鑑定書は付属していませんが、銘は真作のように見えます(保証はできません)。

もともとは二尺五寸(約75cm)ほどの太刀で、江戸時代に磨り上げられたものと思われます。刀身には若干の疲れが見られますが、鍛え割れなどの大きな欠点はありません。古い研ぎのため、薄錆やヒケ(細かい擦れ傷)はあるものの、地鉄や刃文は良く見えており、再研磨すれば美しい地刃が蘇るでしょう。

拵(こしらえ)は比較的良好な状態で、柄の長さは29cmとやや長めです。

全体として軽量でバランスも良く、居合の稽古用にも適した一振りです。

Kaneyoshi was a swordsmith of the Tegai school in Yamato Province, and the first generation also signed his name as “Tsutsumiyoshi.” Around the Ōei era in the early Muromachi period, he relocated from Yamato to Seki.

The first generation Kaneyoshi took the Buddhist name Zenjo, which led to this lineage being referred to as the Zentei school. Successive generations of Zenjo Kaneyoshi served as heads of the Seki Seven Schools of swordsmiths, and the lineage continued all the way to the Meiji period with Kosaka Kinbei Zenjo Kaneyoshi.

This piece is believed to be the work of Zentei Kaneyoshi from the late Muromachi period, around the Daiei era. Although it does not come with a certificate, the signature (mei) appears to be genuine (though not guaranteed).

It was originally a tachi of about 2 shaku 5 sun (approximately 75 cm), and was likely shortened (suriage) during the Edo period.

The blade shows some signs of wear, but there are no forging flaws (kitae-wari). As it retains an old polish, there are areas of light rust and hike (fine scratches), but the jigane and hamon remain clearly visible. A professional polish would likely bring out the beauty of the steel and temper line once again.

The koshirae (mounting) is in relatively good condition, although the tsuka (handle) is long at 29 cm.

The sword is lightweight and well-balanced, making it suitable for iaido practice.

「拵 Koshirae」

ハバキ(habaki) :素銅地銀着二重。

鍔(tsuba) :鉄地鳥居と松の図。

縁頭(futikasira):鉄地半太刀金具松に車図金象嵌。

目貫(menuki) :素銅地兜に采配の図。

柄(tsuka) :鮫は親粒が付き巻鮫。

鞘(saya) :黒呂。

「刀剣の状態 condition of blade」

研:古い研ぎのため、薄錆やヒケはあるものの、地鉄や刃文は良く見えます。

傷:刀身には若干の疲れが見られますが、鍛え割れなどの大きな欠点はありません。